`Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

企業としてのSDGsの取り組み方法や取り組み事例を知りたいな。

こんな疑問に答えます。

この記事を書く私は、社会人になってからSDGs関連、環境関連の活動を続けている社会活動家です。

SDGsは2015年に国連で採択された、持続可能な未来を守るための「持続可能な開発目標」で、この2020年代のアクションが今後の地球にとって、とても重要な効果があることが知られています。

本記事は「【必読】なぜ必要?企業におけるSDGsの取り組みと理由・方法(事例も紹介)」について紹介します。

企業のSDGsの取り組みを理解を通して、企業活動へのSDGsの取り組み方法の理解への手助けなれたら嬉しいです。

fa-info-circleそもそもSDGsとは?

SDGsの意味は番号、目標や各種の問題について、次の記事でまとめているので、SDGsについて知りたい方はご参照ください。

目次

企業がSDGsに取り組むべき理由

現場対応、報告、税務処理、、、毎日目の前の仕事に対応するだけで手一杯な面もある一方、なぜ企業がSDGsに取り組む必要があるのでしょうか?

企業がSDGsに取り組むべき理由は次のとおりです。

✔︎企業がSDGsに取り組むべき理由

① 今のままでは世界が続かない

② SDGsに取り組まないと仕事が減り続ける

③ 企業が悲しい社会を作っている

① 今のままでは世界が続かない

企業がSDGsに取り組む理由の1つは「今のままでは世界が続かない」と科学的に予想されるからです。

サステナビリティ(持続可能性)の観点で言うと、現在の生活の延長では温室効果ガスの影響による地球温暖化の影響によって、地球は後戻りすることができない壊滅的な影響を受けることが予想されています。

温暖化問題においては、特に「温暖化+1.5℃」と「温暖化+2.0℃」の間には大きな違いがあり、「温暖化+2.0℃」になってしまうと、複合的にさまざまな面で取り返しのつかない変化が生じ始めます。

そして、そのタイムリミットは「7年後」と、想像にやすい範囲に迫ってきてしまっています。

詳しくは次の記事で紹介していますので、ご参考ください。

関連記事:【地球予報】地球温暖化の影響とは?温度上昇における影響を温度別に紹介

② SDGsに取り組まないと仕事が減り続ける

企業がSDGsに取り組む理由の2つ目は「仕事が減り続ける」からです。

社会的な要請や企業のCSRの関連から、川下のメーカーは、関連サプライヤーに対して、SDGs関連の取り組み要請を始めています。

日系企業ではトヨタが関係協力会社を中心に、2021年の目標としてCO2排出量前年比3%を要請している他、ホンダも2019年度比で年4%ずつ減らすよう要請した。

逆をとると、こうした要請に応えることができないと、場合によっては仕事を受けることができなくなるリスクが高まっています。

また、上のような取引先からの要請のほか、企業活動における金融活動(融資など)もSDGsへの対応の可否により、差異が生じるようになりつつあります。こちらも、こうした活動が活発化、定常化するにつれて、SDGsの取り組みを行わない企業については相対的に融資を受けづらい環境になりつつあります。

資本がないと、受注できるはずの仕事さえも減る可能性があり、SDGsへの非対応は、今後の仕事の減少リスクに直結します。

③ 企業が悲しい未来を作っている

企業がSDGsに取り組む理由の3つ目は「”企業”が悲しい未来を作っている」からです。

企業が提供するサービスが社会を構成します。それゆえに、企業はCSR(corporate social responsibility:企業の社会的責任)を認識し、対応することが求められます。

科学の未発達な点もありましたが、従来までの企業活動の連続により、明らかに地球をダメージを蓄積し、その影響が未来の生活に悪影響を与えることが明らかになってきました。

こうした現実を知る次の世代は、世界に対して呼びかけをおこなっています。

SYDNEY, AUSTRALIA - MARCH 15: Protesters during a Climate Change Awareness March on March 15, 2019 outside Sydney Town Hall, Australia. The protests are part of a global climate strike, urging politicians to take urgent action on climate change. (Photo by James Gourley/Getty Images)

参照:Powerhouse

SDGsに取り組まないことは、無意識のうちに、未来の住みづらい環境づくりを助長してしまっているリスクを含み、CSRを意識しない身勝手な企業活動と認識されます。

企業においては、自社の活動が社会を構築することを改めて認識し、CRSの意識を持って活動することが求められます。

企業のSDGsへの取り組み方法

SDGsに対する企業の取り組み方法はたくさんありますが、取り組めば取り組むほどにその負担は大きくなってしまいます。

そのため、ここでは「これだけでも取り組む必要がある」という、社会的にも認められている取り組み方法を紹介します。

✔︎SDGsへの企業の取り組み方法

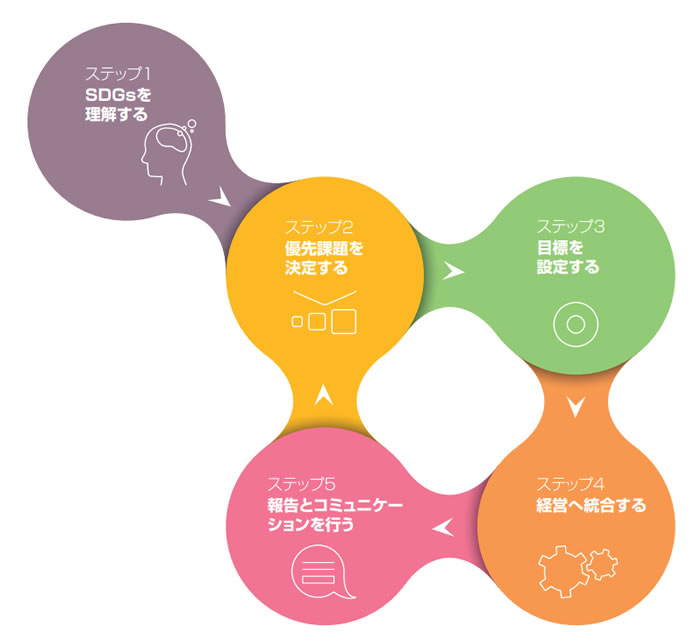

SDGコンパス

ステップ1:SDGsを理解する

ステップ2:優先課題を決定する

ステップ3:目標を設定する

ステップ4:経営へ統合する

ステップ5:報告とコミュニケーションを行う

その後、ステップ2〜5を定期的に繰り返す

SDGコンパスとは?

SDGコンパスとは、SDGs の企業⾏動指針であり、SDGs を企業がどのように活⽤すれ ば良いかを⽰しており、環境省などによって紹介されています(参照:環境省)。

当手法は、GRI(グローバル・レポーティング・イニシアティ ブ)、国連グローバル・コンパクト及び WBCSD(持続可能な開発のた めの世界経済⼈会議)の共同で作成され、グローバル・コンパクト・ネッ トワーク・ジャパン(GCNJ)及び公益財団法⼈地球環境戦略研究 機関(IGES)の翻訳で⽇本語版が発⾏されています。

SDGsコンパスでは、各企業の事業にSDGsがもたらす影響を解説するとともに、持続可能性を企業の戦略の中⼼に据えるためのツールと知識が提供されています。

詳細については、今後の記事で紹介していきます。

企業のSDGsへの取り組み事例

企業のSDGsへの取り組み事例を紹介します。ここでは、結果として取り組んでいる「SDGs活動」だけでなく、企業が自身の活動を認識するための「SDGsマッピング」を中心に紹介します。*SDGsマッピングについては別記事で紹介していきます。

日立グローバルライフソリューションズ

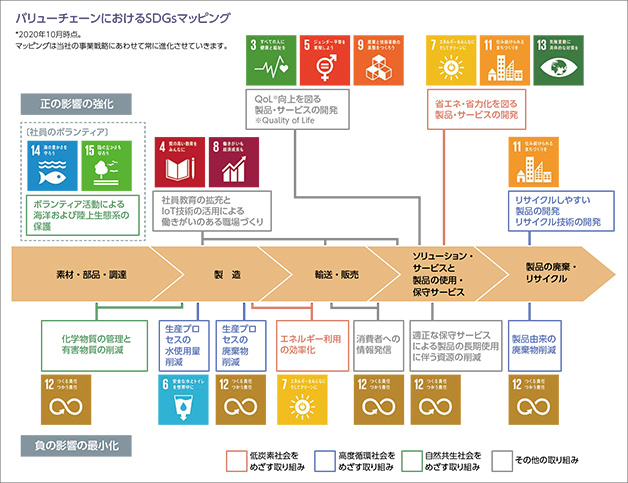

企業のSDGsの取り組みとして有名な1社は「日立グローバルライフソリューションズ」のSDGsです。

日立グローバルライフソリューションズというと、家電品、空調機器、設備機器等の販売及びエンジニアリング・保守サービスの提供、デジタル技術を活用したプロダクト・ソリューションの提供などを行う会社のため、SDGsとしては「9.技術革新」などが挙げられるのかな?と思いますが、実際の取り組み分析を見てみると、SDGs3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15など、とても多岐にわたっていることがわかります。

なぜこんなにもたくさんの取り組みをあげられているのか?その答えの1つは「バリューチェーン(1つの製品が顧客のもとに届くまでには、さまざまな一連の業務活動)」を見渡し、「良い影響(正の影響)だけでなく悪い影響(負の影響)」も合わせて分析しているからです。

私たちは、ただ企業活動しているだけでSDGs的に問題を生じてしまう可能性はたくさんのあるのです。例えば、生産工程で「エネルギー的に非効率な工程を使用している」場合には、無駄にエネルギーを消費していることを意味し、悪い影響を与えうります。

日立グローバルライフソリューションズでは、その点について「製造・輸送・販売」のプロセスにおいて「エネルギー利用の効率化」を「負の影響の最小化」するために必要な取り組みとして挙げており、製造方法の変更や輸送の仕組みの改善等を実施しています。

また、会社全体を上げたボランティア活動を実施しており、「正の影響の強化」として「社員のボランティア」を挙げ、海岸の清掃活動や地域の教育活動などを実施しています。

コーセー

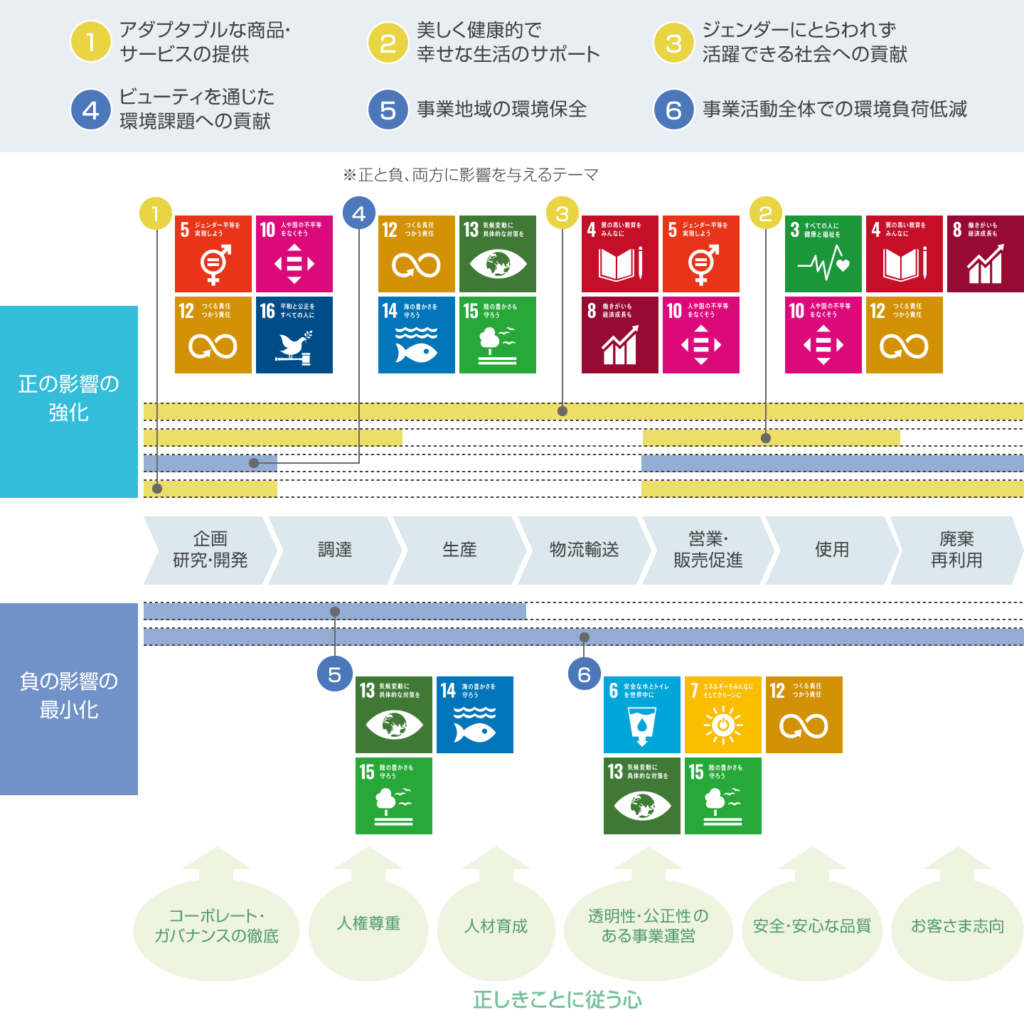

企業のSDGsの取り組みとして有名な1社は「コーセー」です。

コーセーは、おもに化粧品の製造、販売を行う企業であり、「正の影響の強化」として「SDGs3(健康)SDGs5(男女平等)SDGs10(不平等の解消)」などを挙げており、事業を通して、「美しく健康的で幸せな生活のサポート」や「ジェンダーにとらわれず活躍できる社会への貢献」などを強調しています。

コーセーにおいても、バリューチェーンの解析がされていて、化粧品の研究開発から廃棄に至るまで、さまざまな観点からSDGs関連する項目が挙げられげいます。

「正の影響の強化」においては、ジェンダーにとらわれず活躍できる社会への貢献などが挙げられます。例えば、企業活動における女性が活躍できる場の提供として次のように説明しています。

1946年の創業以来、店頭で “美”を提案するビューティコンサルタントと、モノづくりや価値を創造する全ての社員双方が、女性が自分らしく自信をもって生きる社会へ貢献したいと思いを一つにして、お客さま一人ひとりのための“キレイ”を提供できる化粧品をお届けしてきました。1999年の「男女共同参画社会基本法」の施行に先駆け、1985年にはコーセーグループで初めて女性の取締役が就任するなど、多様な価値観を企業のチカラへ反映する企業文化が、現在にいたるまで根付いています。

現在、コーセーグループでは、女性の割合が従業員全体の約8割(詳細データ)を占め、様々な部門で働いています。

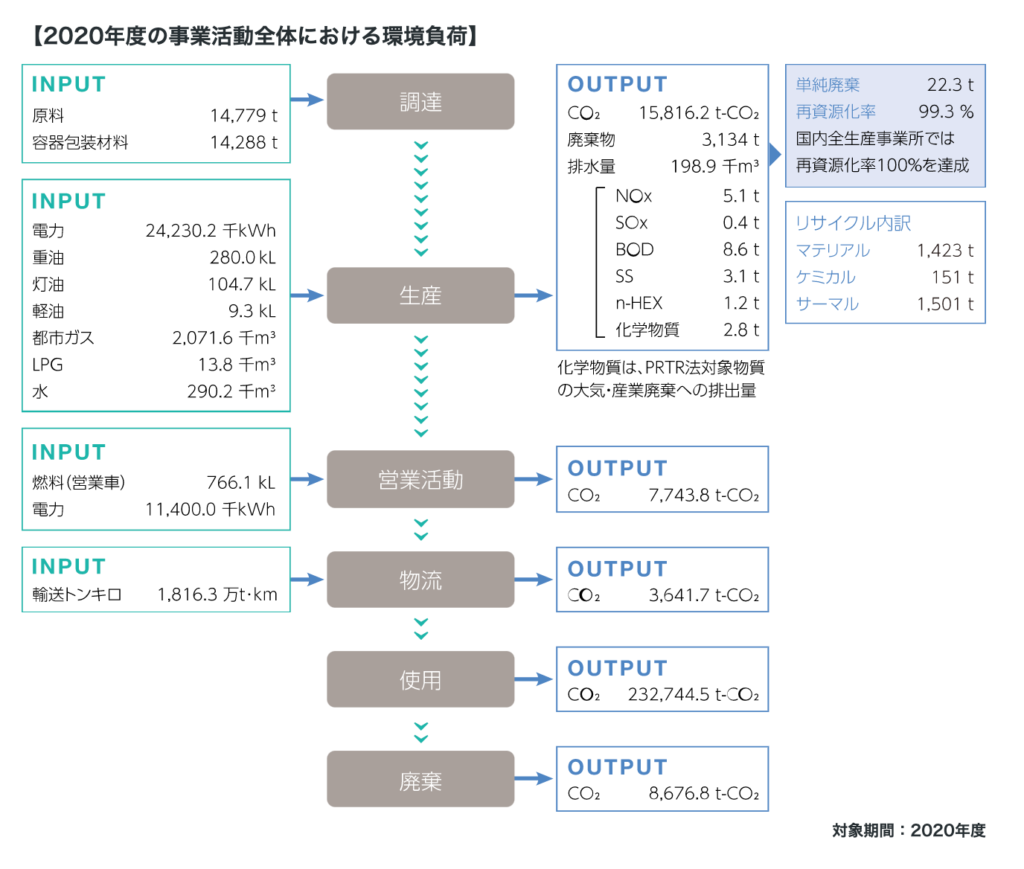

「負の影響の最小化」においては、環境負荷の低減などが挙げられています。

環境負荷の低減を進めるための企業に求められる第一歩は、「自分たちが今現在、どの程度環境に影響を与えているか?」という現状を把握することになります。コーセーの場合、環境負荷をバリューチェーンごとに解析し、気候変動に影響を与える二酸化炭素をはじめ、廃棄物・排水量などを算出しています。

これらの結果に伴い、コーセーでは環境負荷の低減対策の1つとして、次のようにアナウンスしています。

当社グループが排出しうる温室効果ガスとしてCO2の削減を取り組みテーマの一つとして定めています。

コーセーグループでは、2030年までに自社が使用するエネルギーや電力を由来とするCO2排出量(SCOPE1・2)で35%削減、バリューチェーン全体(SCOPE3)で30%削減と設定(いずれも2018年度を基準)しました。

この目標は、国際的イニシアチブ「SBTi(Science Based Targets initiative)」による「SBT( Science Based Targets)」認定を取得しました。

コーセーグループのCO2排出量削減活動としては、自社の事業活動からバリューチェーン全体に至るまで、幅広い視点で意欲的に取り組んでいます。

参考:コーセー公式ページ

東洋インキ

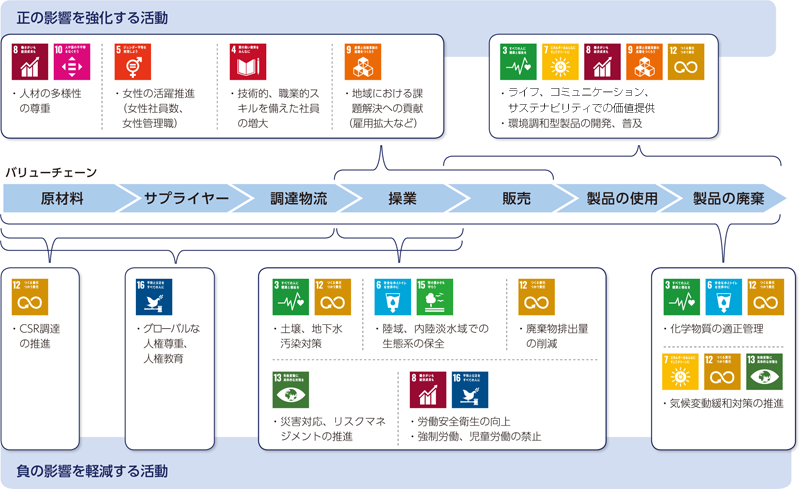

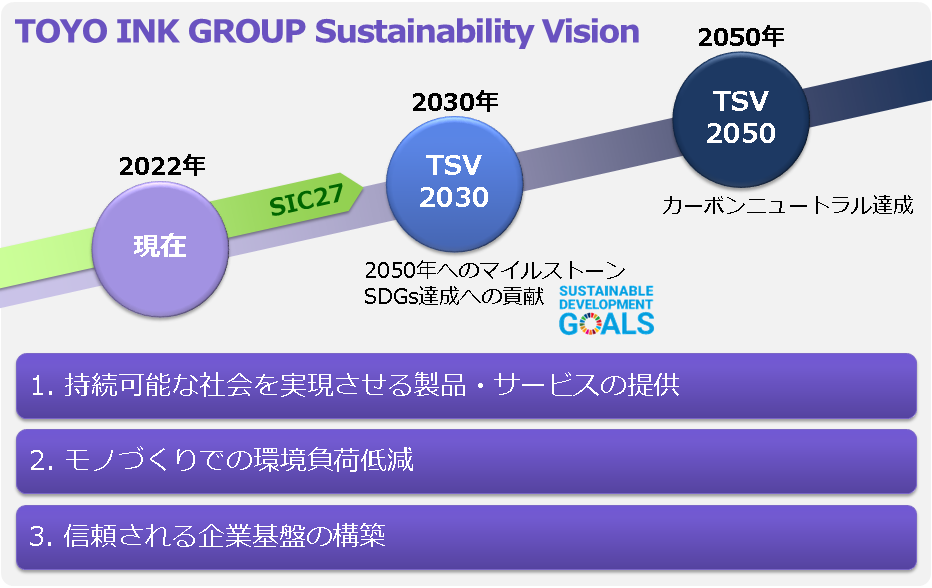

次の企業のSDGsの取り組み事例は「東洋インキ」をご紹介します。

東洋インキは、印刷インキ、塗料・樹脂・粘接着剤・塗工材・高機能性素材といった高分子事業と顔料・着色剤・電子メディア材料などの色材事業を主な事業としています。

東洋インキでは、材料を提供していることから、事業を通して次の3つを掲げています。

①持続可能な社会を実現させる製品・サービスの提供

②モノづくりでの環境負荷低減

③信頼される企業基盤の構築

東洋インキにおいても、バリューチェーンの解析がされていて、原材料の入手〜廃棄に至るまで、さまざまな観点からSDGs関連する項目が挙げられげいます。

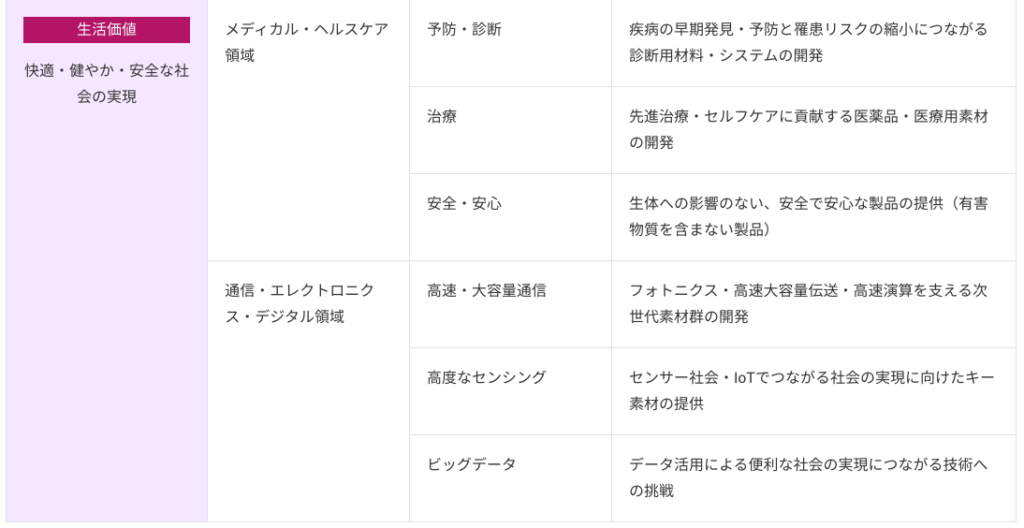

「正の影響の強化」においては、「ライフ・コミュニケーション・サステナビリティでの価値提供」などが挙げられ、SDGs3、12などの向上を説明しています。具体的にライフの分野においては次のようなアナウンスがされています。

東洋インキグループは、早くから製品の環境調和性の向上に取り組み、1990年代からさまざまな環境調和型製品を世に送り出してきました。

近年の当社グループの製品開発においては、そのような“環境価値”だけに留まらず、人々の暮らしの快適さ、健康・福祉、安全・安心といった方面にも目を向けており、その成果として、社会の持続可能性の向上に貢献できる(生活価値)多様な製品群を上市しています。

そこで、今回のTSV2050/2030の策定に合わせて、従来の環境調和型製品の基準に“生活価値を有する製品”の基準を加え、「東洋インキグループサステナビリティ貢献製品」として再定義しました。

この定義拡張により、IoT・高速通信用デジタル関連素材やセンサー材料(自動運転の安全性、住環境の快適性)、バイオ・メディカル関連素材(医療、創薬、ヘルスケア)など、さまざまな生活価値を機能・特長とする製品群が加わります。

中でも経営手腕が伺える点は、昨今の社会情勢を受け、従来までの基準に変更を加え、自分たちが目指すべきサステナビリティの方向を再定義していることです。変化に対応し、社会のニーズを捉えたサービスを提供していくことが企業に求められますが、東洋インキさんではビジョンに基づき、まさしく変化に対応し、自社サービスの価値を上手く表現しています。

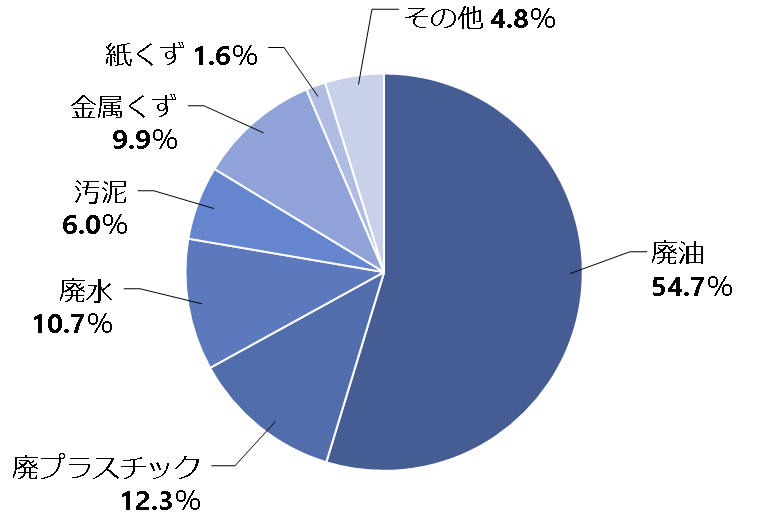

「負の影響の最小化」においては、廃棄物の発生の最小化などが挙げられています。

環境負荷の低減を進めるための企業に求められる第一歩は、「自分たちが今現在、どの程度環境に影響を与えているか?」という現状を把握することになりが、東洋インキの場合、廃棄物をバリューチェーンごとに解析し、その内訳を算出しています。

日本で廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)が施行された1970年代より、東洋インキグループは事業活動における廃棄物発生の抑制とリサイクル(再資源化)を推進し、廃棄物発生量の削減および全事業拠点におけるゼロエミッション※達成に努めてきました。

2020年度における国内の廃棄物外部排出量※は10,822tでしたが、その内訳は、廃油55%・廃プラスチック12%・廃水10%と上位3種で約8割を占めています。

これらに焦点を絞り、効果的に施策を進めることで、2030年度までに廃棄物外部排出量を2020年度比で50%削減していきます。

参考:東洋インキ公式ページ

企業のSDGsへの取り組み時の注意点

企業がSDGsを取り組む上で、特に注意したいポイントを紹介します。

✔︎企業のSDGs取り組みの注意点

①SDGsウォッシュにならない

②定期的に評価・報告する

③経営に統合する

①SDGsウォッシュにならない

企業のSDGs取り組みで注意すべきことの1つは「SDGsウォッシュにならないこと」です。

SDGsウォッシュは次の意味になります。

SDGsウォッシュ (SDGs Washing)

①SDGsに取り組んでいるように見えて、実態が伴っていなかったり、データが無かったりする状況

②SDGsの一部分のみ強調されて取り組みがなされ、他の項目に悪影響を及ぼしているさま。

英語で「ごまかし」「粉飾」を表す「ホワイトウォッシュ(whitewash)」と「SDGs」を組み合わせた造語であり、「グリーンウォッシュ(green wash)」という言葉が由来であると言われています。

昨今のSDGsの拡がりに合わせて、各企業とも意識を持って取り組みはじめていますが、表現上の言葉だけを汲み取り、SDGsのことを報告すると、逆に企業の信頼性を損なう危険性もあります。とても簡単なことですが、上の2点だけでも注意をして、SDGsウォッシュと取られないように気をつけましょう。

関連記事:【知っておきたい】SDGsウォッシュとは?その本質とサステナブル貢献へ気を付けたいポイント

②定期的に評価・報告する

企業のSDGs取り組みで注意すべきことの1つは「定期的に報告すること」です。

企業におけるSDGs活動とは、その場限りの報告ではなく、簡単にいうと「目標設定→報告→目標設定→報告→目標設定、、、」と繰り返しながら、サステナビリティに対して適切に対応できているのかを報告しながら軌道修正していくプロセスになります。

大企業においては、1年に1回は「サステナビリティーレポート」と言われる持続可能性に関する包括的な報告書が発表されています。そして前年の結果、そこからマクロ的な目標への変更の必要性、次年度の目標と対策の具体的な対応などが報告されます。

その場かぎりの報告にとどまらず、定期的に確認、報告していきましょう。

③経営に統合する

企業のSDGs取り組みで注意すべきことの1つは「経営に統合すること」です。

SDGsとは、ボランティアなどを今までの企業活動に「追加」していくだけのものだけではありません。当然、追加していくとなると業務が増えたり、新しい取り組みだけでは事業として成り立たない面も生じる可能性があります。

SDGsを効果的に企業活動に反映するには、経営に統合することがポイントであり、自社のサステナビリティに対する目標(ビジョンや方向性)に従って、サービス開発をしたり、各種企業活動の枠組みを再定義していくことになります。

そうすることで単に業務を「追加」するだけでなく、今までのリソースの注力の仕方を「変更」することによって、保有の資源を効果的にマネジメントしながらサステナビリティ視点を含む経営にシフトさせることができます。

まとめ:企業の取り組みでSDGsを加速できます

本記事は「【必読】なぜ必要?企業におけるSDGsの取り組みと理由・方法(事例も紹介)」について紹介します。

SDGsについての理解が深まり、未来に向けて考えるキッカケになれていたら嬉しいです。

また、当サイト内では、SDGsに関するさまざまな情報を発信しているので、持続可能な未来づくりに貢献したい場合にはぜひご参照ください!

Susttyの注目記事

持続可能な未来の実現できる情報を発信しています。

・SDGsとは?

・気候変動の影響は?

・毎日どうやって過ごせば良いの?

2020年台は、今後の地球の持続性における分水嶺であり、この数年のアクションの変化が、今後の地球の住みやすさに劇的な変化をもたらします。

SDGs・気候変動・環境問題などを参考に「持続可能な社会」の参考にして頂けたら嬉しいです。