Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

教育について分からないから、どんな問題があるのか?みたいなことも知れたら嬉しい。

こんな疑問に答えていきます。

この記事を書く私は、社会人になってからSDGs関連、環境関連の活動を続けている社会活動家です。家族や身の回りの人のことを考えると、誰もが良質な教育を受けて暮らせる社会を持続的に作っていくことの大切を強く感じます。

本記事では「SDGs4とは?教育の問題と「質の高い教育をみんなに」を実現するための持続可能な開発目標」について紹介します。

SDGs4について知って、なぜ取り組むのか?ということから、どんなことができるのか?ということを知り、身近な生活の具体的な改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs4とは?

SDGs4とは、「質の高い教育をみんなに」という目標のもと、すべての人が公平に質の高い教育が受けられる世の中を目指す内容で、世界中の人々が生涯学習を受けられる機会を促進させる目的で作られました。

具体的に「2030年までにすべての男女が無償で初等・中等教育を修了すること」が第1目標で、経済的な理由で教育を受けられない人々を救うことを目的とします。

実現するためには、世

・界各国が協力して取り組みを行わなければなりません。

・職業訓練の機会を設けて、誰しもが平等に教育を受けられる場を提供するのも方法の一つです。

・ジェンダーによる差別や、貧富の差などで苦しむ人々をなくすのも、教育の推進につながります。

全世界で質の高い教育を受けさせる制度や仕組みをつくるために、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」が掲げられました。

SDGs4とは?分かりやすく言うと「良い教育をひろめる」

少し堅い言葉が続きましたが、SDGs4とは、分かりやすく言うと「良い教育をみんなに!」ということです。

教育には小学校の初等教育、中学校の中等教育が含まれ、すべての人が教育を修了できるようにしましょう!ということです。

SDGs4で問題になっていること(世界)

世界において、SDGs4で問題になっていることはたくさんありますので、主に3つを紹介します。

✔︎SDGs4の問題(世界)

① 教育格差

② 識字力・計算力格差

③ 教育格差の悪循環

①教育格差

SDGs4の世界の問題の1つは、教育格差です。

教育格差とは、その人が置かれた環境によって、受けることができる教育に不平等が生まれてしまうことを言います。

2018年の国連児童基金(ユニセフ)の報告書では、世界の5〜17歳の子どもの約5人に1人(約3億300万人)が学校に通っていません(参照:UNICEF)。

日本と世界の中等教育の就学率を比較すると、格差の度合いは明らかです。

✔︎中等教育就学率

日本は多くの人が中等教育を受ける環境が整っていますが、世界ではまだまだ100%には程遠い状態です。

では、なぜこのような教育の格差が生じるのか?国や地域、文化の違いもありますが教育に格差が生じる理由はさまざまです。

✔︎教育格差がおこる原因

①学校が近くにないため

②先生がいないため

③お金がないため

④家族の世話のため

⑤親が学校に行かせてくれないため

⑥病気のため

⑦戦争のため

教育を受けられないのは、教育を受ける側の問題というよりは、社会の仕組みの方が影響が強いように思われます。

②識字力・計算力格差

SDGs4の世界の問題の2つ目は、識字率・計算力の格差です。

子どもの頃は「文字なんて読めなくても良い」「算数なんて、日々の中でほとんど使わない」と感じることがあった人もいると思いますが、大人になるにつれて、その重要性に気づくことかと思います。

読むこと、計算することは生活にとても大きな影響を与えます。文字が読めないと、好きな場所にも行きづらいですし、欲しい情報も得られにくくなります。計算ができないと、お金勘定ができず、場合によってはダマされてしまうこともあります。

そんな貴重な「読める・計算できる」の力ですが、世界ではその習得率に格差が生じています。

例えば、15歳以上のの識字率(一般に、中等教育を終えた年齢を想定し、文字が読めるかを勘定する勘定するために15歳以上とされる)においては以下のような違いがあります。

✔︎15歳以上の識字率

日本ではほとんどの人が識字できる一方、世界平均はまだ日本の水準には達していません。

こうした状況では、文字が読めないことで生じる不利益を被る可能性があり、世界的な問題になっています。

③教育格差の悪循環

SDGs4の世界の問題の3つ目は、教育格差の悪循環です。

想像してみてみると、

・必要な教育を受けることができない

→良質な情報を得にくくなる

→能力が相対的に低くなる

→水準の高い仕事に就きにくくなる

→貧乏になる

→子どもに教育を受けさせづらくなる

→子どもも教育の格差に直面する

→子どもの世代、孫の世代は劣悪な生活をおくる

格差は、不利な側を一層不利に追いやります。

親を選ぶことはできないので、生まれながらに不平等な中で暮らしていくことは、逃れようのない環境であり、無意識のうちに不利益を受けてしまいます。

このような悪循環を生じることもSDGs4における世界の課題の1つです。

日本におけるSDGs4の問題

日本においては、行き届いた社会システムにより、中等教育までの問題がないように感じられますが、実は日本におけるSDGs4の問題は、島国ならではの問題が見られています。

✔︎SDGs4の日本の問題

① 従来の教育方針の改善

② 教育の機会不平等

③ 不登校問題

①従来の教育方針の改善

SDGs4の日本の問題の1つは「従来の教育方針の改善」です。

今までは、日本は成長路線であり、人口・経済ともに成長してきましたので、閉鎖的な思考であっても、経済を回すことができ、生活を成り立たせることができていました。

一方、世界のIT化により、産業の競争は世界で横並びで比較され、経済を維持するには海外を含めた多様な環境に対応することが求められつつあります。

こうした中、文部科学省は次のようなことを表明しています。

グローバル化や情報化、少子高齢化など社会の急激な変化に伴い、高度化・ 複雑化する諸課題への対応が必要となっており、学校教育において、求められる人材育成像の変化への対応が必要である。

これに伴い、21世紀を生き抜くための力を育成するため、これからの学校は、基礎的・基本的な知識・技能の習得に加え、思考力・判断力・表現力等の育成や学習意欲の向上、多様な人間関係を結んでいく力や習慣の形成等を重視する必要がある。

これらは、様々な言語活動や協働的な学習活動等を通じて効果的に育まれることに留意する必要がある。

このように従来までの教育を改善することが求められてつつあります。

一方、過去に「正しい」と思われいた規範的な教育内容を変えていくのは簡単なことではありません。

従来の教育の中で重要視されていた部分とは別に、次世代に対応するための教育にシフトすることが求められ、教師陣の意識改革に加え、教育内容の見直しが求められています。

②教育の機会不平等

SDGs4の日本の問題の2つ目は「教育の機会不平等」です。

日本のひとり親世帯の貧困率は50.8%(2015年)と半数を超えており、OECD加盟国35カ国中最下位。ひとり親世帯は生活に困る割合も増え、厚労省の調査結果(平成30年度確定値)によれば、生活保護受給者の数は約200万人(2018年)となっています。

貧困がもたらす生活の厳しさは進学率の差になって表れています。

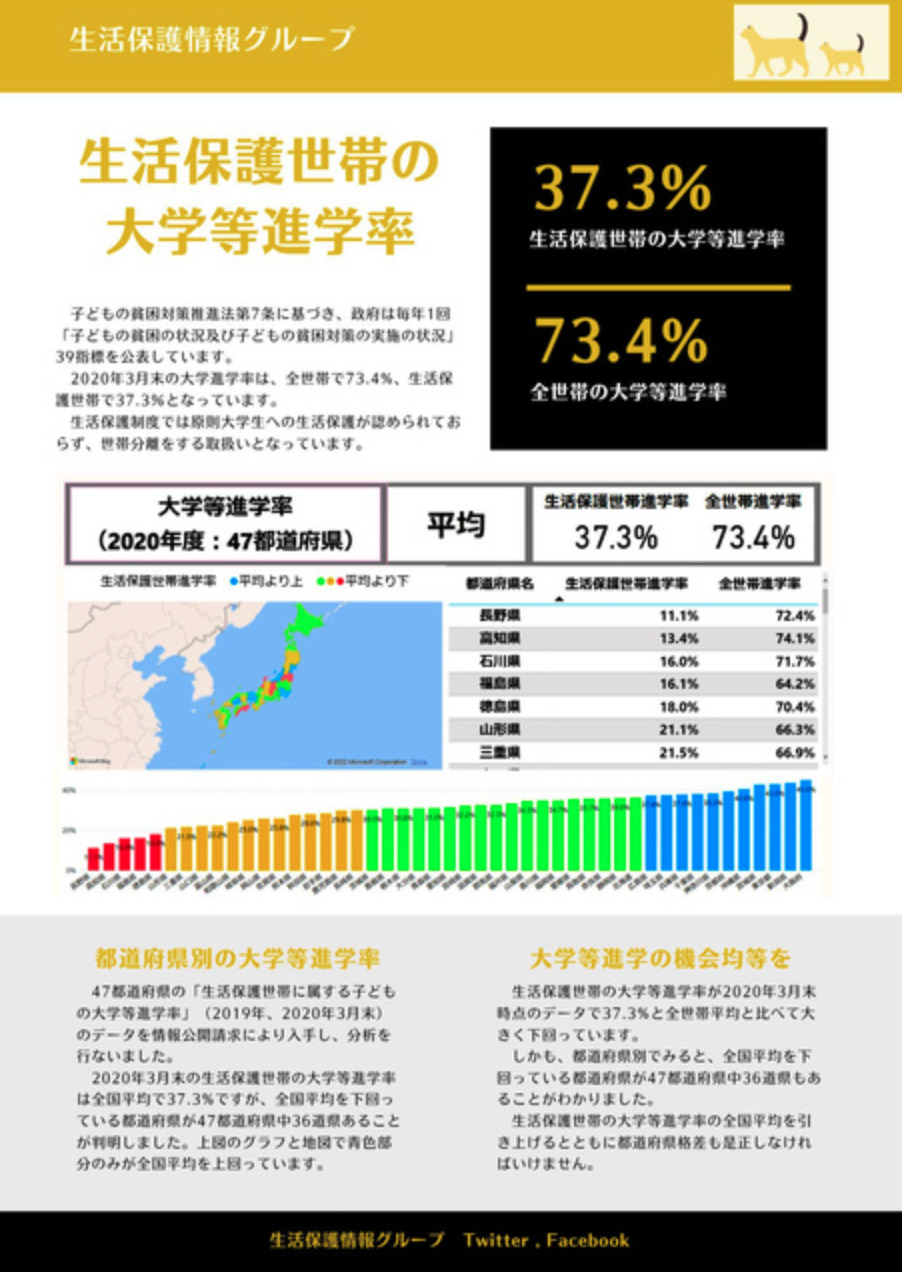

たとえば、大学の進学率を比較すると次のようになります。

✔︎日本における大学進学率

さらに、生活保護を受けている世帯の大学進学率は地域差も大きく、最も高い大阪(45.0%)に比べて長野(11.1%)と4倍近くの差が見られ、地域格差を表すデータになっています。

③不登校問題

SDGs4の日本の問題の3つ目は「不登校」です。

日本では、不登校児童・生徒の増加が問題になっています。

令和元年の文部科学省を抜粋します。

3 小中学校における不登校

・ 小・中学校における不登校児童生徒数は164,528人であり,前年度から約14%増加

・不登校児童生徒の割合は1.7%

・不登校児童生徒数が6年連続で増加

・約6割の不登校児童生徒が90日以上欠席している

また、不登校になっている理由の上位をみると次のようになります。

✔︎小・中学校の不登校の要因

ここでも家庭に関わる要因が最も割合が多く、家庭環境が教育に与える影響が見てとれます。

SDGs4の私たちにできること

世界で起きている教育の問題に対して、SDGs4の対策として私たちにできることの例を紹介します。

✔︎SDGs4に対して私たちにできること

① 教育内容の変化を自主的に掴みにいく

② 情報を拡散

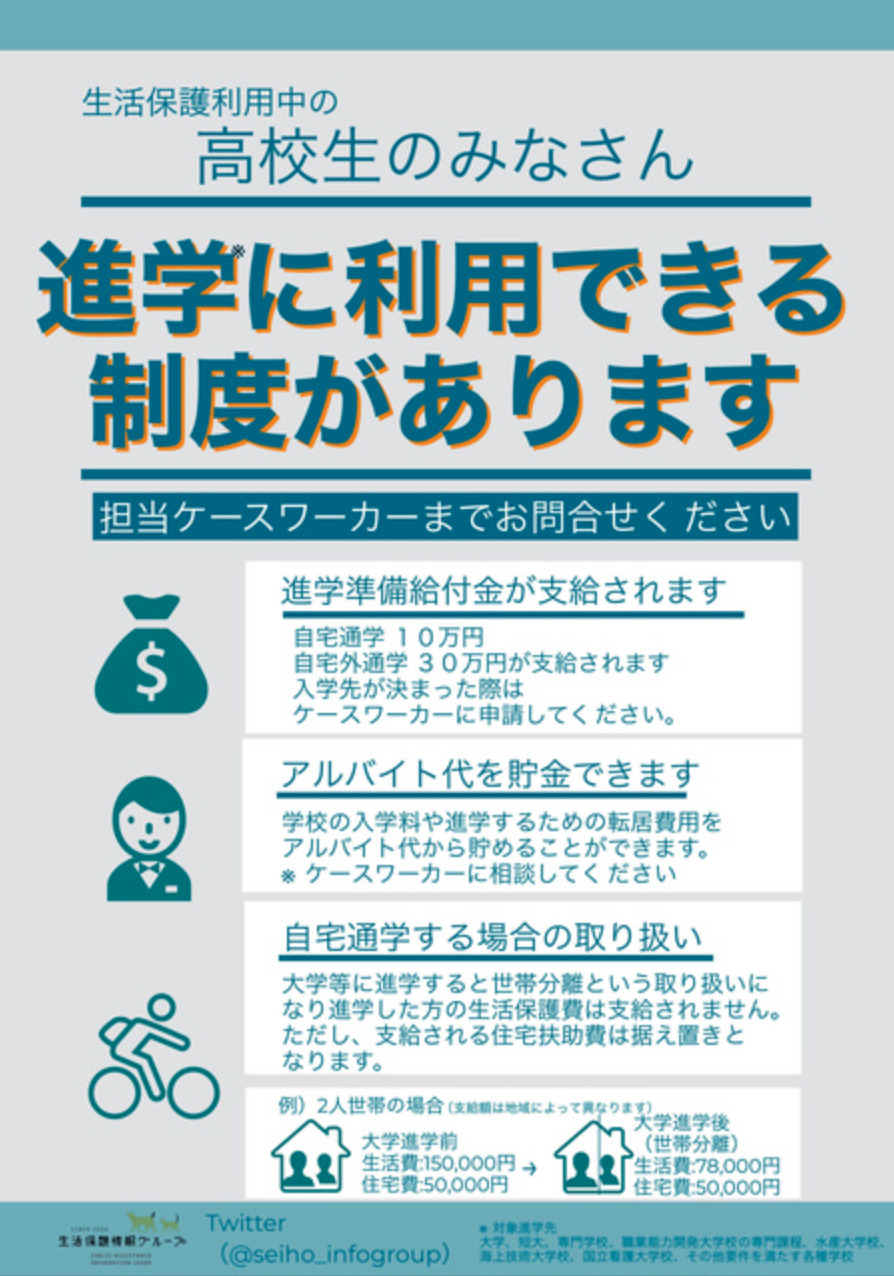

例えば、生活保護世帯の大学進学率の向上のため、次のような対策があります。

このような制度があると、経済面での不安を軽減することができますよね。しかし、知らないと使えようがありませんし、進学率の向上に繋がりません。

格差をなくせるような情報、制度を広く拡散させるだけでも、SDGsの推進に貢献できるのです!

このほか、Susttyのサイトでは、SDGsのSNSとして様々なSDGs4の具体例が紹介されています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひ活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!