Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

パートナーシップと言われてもよく分からないし、どんな問題があるのか?みたいなことも知れたら嬉しい。

こんな疑問に答えていきます。

この記事を書く私は、社会人になってからSDGs関連、環境関連の活動を続けている社会活動家です。SDGs 17「繋がり」の観点では、定期的に環境・エシカル・学生団体と交流を持ち、SDGsアクションの促進をしています。

持続可能な未来を実現するには、1つの組織だけでなく、全世界の組織・個人が共通目標のもとに現状を変えていく必要があります。

本記事では「SDGs17とは?繋がりの問題と『パートナーシップで目標を達成しよう』のための持続可能な開発目標」について紹介します。

SDGs17について知って、なぜ取り組むのか?ということから、どんなことができるのか?ということを知り、身近な生活の具体的な改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs17とは?

SDGs17とは「パートナーシップで目標を達成しよう」という目標のもと、持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバ ル・パートナーシップを活性化する目的で作られました。

地球が直面している持続可能性の危機は、地球全体の各国で共有されるものです。どの国が悪いから、そこだけが対策をすれば良い、と言うわけではなく、実施手段を強化し、世界ぐるみでの繋がりを深め、SDGsのアクションを促進させていくことが求められています。

何より、取り組む人が増えると、それだけ多くの効果を得ることができます。

繋がりの力は強力です。

例えば、日本から海に流入するプラスチックの量は毎日最大165トン程度です。

これを1人で全て回収しようとすると、1日あたり1kgのプラスチックを回収したとしても16万5000日(=452年)かかります。

一方、日本国民全員(約1.26億人)が1日あたり1kgのプラスチックを回収しようとしたら、0.001日(=1.4分)ほどで終わり、しかも1人あたり1.3g程度のプラスチックゴミを回収するだけで済みます。

これが繋がりの力です。

SDGs17では、世界の繋がりを活性化し、SDGsの目標達成を実現に近づけることをありたい姿としています。

SDGs17 とは?分かりやすく言うと「みんなを巻きこもう!」

少し堅い言葉が続きましたが、SDGs17とは、分かりやすく言うと「みんなを巻きこんでいこう!」ということです。

世界に対して致命的な影響が確実視された今、より多くの人が意識を持って取り組み、SDGsの目標実現に近づけることが目的になります。

世界におけるSDGs17の問題

世界において、SDGs17で問題になっていることはたくさんありますので、主に3つを紹介します。

✔︎SDGs17の世界の問題

① 途上国の資金不足

② 情報格差

③ 途上国の国際市場アクセス

① 途上国の資金不足

SDGs17の世界の課題の1つは、途上国の資金不足です。

資金がないと、開発するための資源を得ることができず、持続可能な社会構築に向けた土台部分を作っていくことができません。

途上国への支援の1つに「ODA」があります。

ODAとは?

開発途上国の社会・経済の開発を支援するため、政府をはじめ、国際機関、NGO、民間企業などさまざまな組織や団体が経済協力を行っています。これらの経済協力のうち、政府が開発途上国に行う資金や技術の協力を政府開発援助(Official Development Assistance:ODA)といいます。

政府から途上国における開発援助は、途上国の発展において、とても重要な役割を担っています。

SDGs 17のターゲットの中で、ODAについては次のような目標が定められています。

17.2

先進国は、開発途上国に対するODAをGNI*比0.7%に、後発開発途上国に対するODAをGNI比0.15~0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含むODAに係るコミットメントを完全に実施する。

ODA供与国が、少なくともGNI比0.20%のODAを後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。

*GNIとは「Gross National Income(国民総所得)」の略になります。

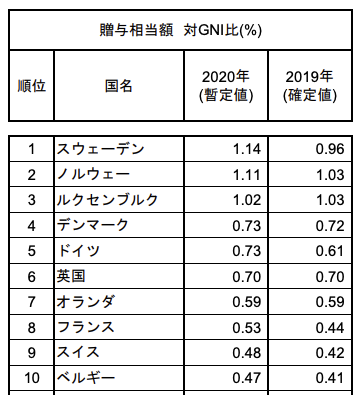

一方、世界はなかなか目標に近づけていません。下記は、外務省が発表している各国のODA/GNIの比率になります。

参照:外務省

トップ10のみの抜粋になりますが、2020年において、目標の「0.7%」を達成しているのは、上位6カ国のみであり、途上国への支援は十分とは言えない状況が続いています。

各国政府の支援金の不足により、途上国の産業等の基盤構築が遅くなることが課題になっています。

② 情報格差

SDGs17の世界の問題の2つ目は、情報格差です。

情報は、生活を豊かにするための強力な武器になります。

✔︎情報の力の例

・作物の育て方やコツを知ることができれば、農業を効率良く進めることができます。

・ネットを通して商売が可能になる

・健康に関する情報を学ぶことで、健康な暮らしを送りやすくなる

逆に言うと、情報にアクセスできないだけでも収入、健康、暮らしの豊かさなどの面で大きなビハインドとなります。

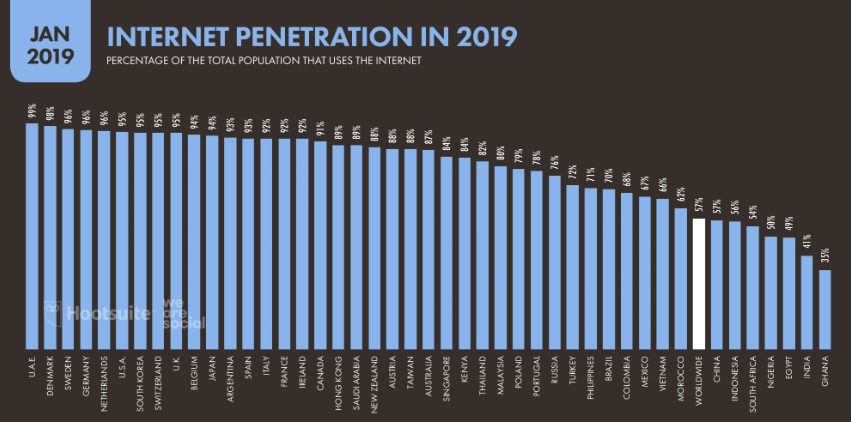

参照:digima

インターネット普及率の世界平均は57%程度であり、先進諸国と比較すると、まだまだ低い状態です。

ネットが普及していない環境で、情報を十分に得ることができずに不利益を被ることが課題になっています。

③ 途上国の国際市場アクセス

SDGs17の世界の問題の3つ目は、途上国の国際市場アクセスです。

先進諸国は発展した貿易体制、ネット環境により、海外の市場にアクセスすることで、市場拡大や、自国で保有しない資源の獲得などを通して、さらに文化を発展させることができます。

一方、途上国では海外の市場にアクセスすることが困難で、発展的に経済を成長させることが難しい国もあります。途上国が国際市場にアクセスしにいく理由はたくさんあります。

✔︎途上国が国際市場にアクセスしにくい理由

・輸送コストが大幅にかかる

・貯蔵、運送などインフラがない

・教育/技術不足による衛生・品質の不安定さ

・情報不足による、中間業者からの搾取

・先進国中心の貿易ルールになっており、輸入を求められる一方、輸出には高い関税がかかる

こうした環境では、国際貿易に足踏みしてしまう途上国もあり、各国の経済の持続発展の大きな課題になっています。

日本におけるSDGs17の問題

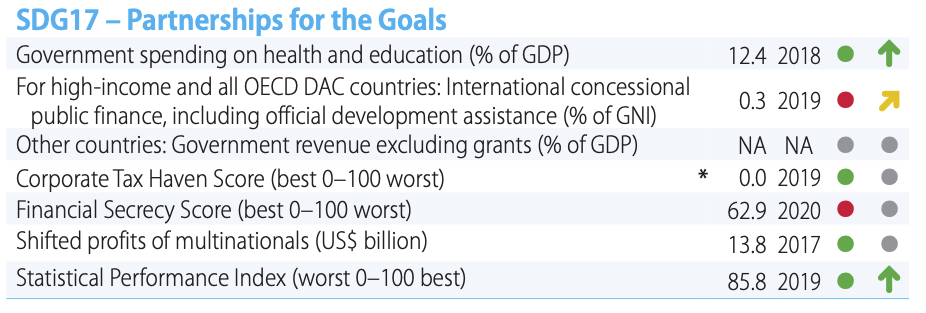

Sustainable Development Reportという、世界各国のSDGsの取り組みをスコア化している内容の日本のSDGs 17のスコア内訳になりますが、比較的に高スコア(緑丸)が見られます。

一方、スコアの低い箇所も見受けられるため、その点も踏まえ、日本におけるSDGs17の課題を紹介します。

✔︎SDGs17の日本の問題点

① ODAの資金出し渋り

② マネーロンダリングしやすい

③ SDGs認知度・ソーシャルグッド思考の低さ

① ODAの資金出し渋り

SDGs17の日本の問題の1つは「ODAの資金出し渋り」です。

上で紹介した「ODA/GNI」は、「国民の総所得に対して、政府が開発支援金として贈与している額の比率」になります。つまり、「国で稼いだお金をどれだけ世界の支援に回しているか?」と言う指標です。

日本は2020年時点で、「ODA/GNI=0.34%」であり、SDGs17のターゲットである「0.7%」までは半数も満たしていません。

先進国からの支援が不足すると、途上国の発展が遅れ、世界的に持続可能な社会づくりが遅れ、気候変動・食リスクを含めて結局は自分たちに問題は戻ってきます。

支援金の出し渋りは、現状の日本の状態をよく見せる上では必要になりますが、未来を見越した状況を考えると危機が到来している状況のため、SDGs17における日本の課題になり、スコアとしても示されています。

② マネーロンダリングしやすい

SDGs17の日本の問題のポイントの2つ目は「マネーロンダリングしやすい」ことです。

マネーロンダリングとは?

マネーロンダリング(Money Laundering)とは、資金洗浄のことです。麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯罪によって得られた資金(汚れたお金)を、資金の出所をわからなくするために、架空または他人名義の金融機関口座などを利用して、転々と送金を繰り返したり、株や債券の購入や大口寄付などを行ったりし、不正な手段により獲得した資金を正当な経済活動により得た資金に見せかけることをいいます。

これは、捜査機関による差し押さえや摘発を逃れるための行為で、世界中で巨大な闇のお金として悪用されることもあります。もちろんこれらの行為は法律で禁止されています。

マネーロンダリングは、麻薬取引や紛争を助長する可能性があるため、社会の持続的な発展に適当ではありません。

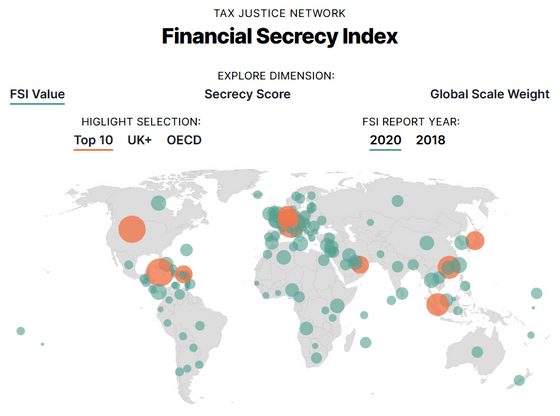

一方、日本はマネーロンダリングの観点で(恥ずべきことに)上位にランク付されています。下の図は、Tax Justice Networkが作成しマネー・ロンダリングを行いやすい地域マップになります。

日本は7位にランクインしており、資金浄化しやすく、汚れたお金を正当化させやすい環境になっているため、SDGs17において問題視されています。

③ SDGs認知度・ソーシャルグッド思考の低さ

SDGs17の日本の問題のポイントの3つ目は「SDGs認知度・ソーシャルグッド思考の低さ」です。

世界を持続的にしていくためには「持続性に関する世界的な活動を知り」、「得た知識を日常生活に落とし込む」ことが必要です。

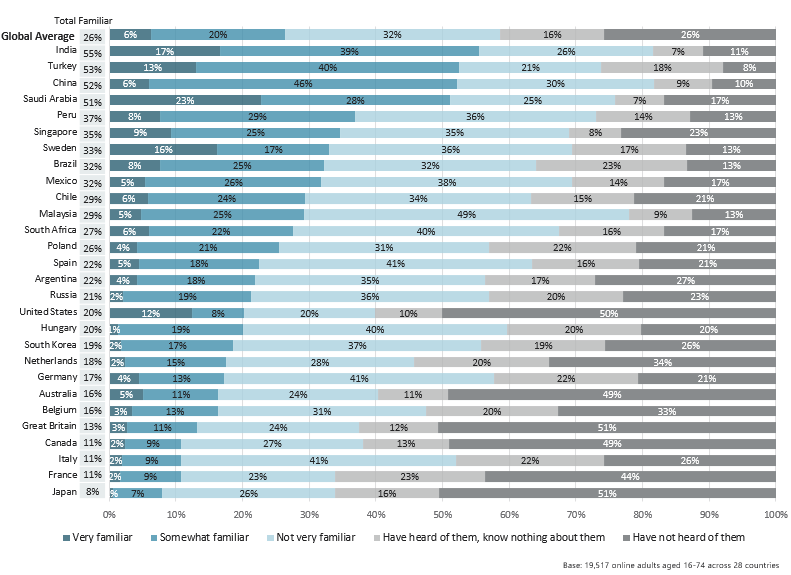

一方、日本においては、SDGsの認知度も、日常活動におけるサステナブル考慮に関しても低いのが現状です。世界経済フォーラム(WORLD ECONOMIC FORUM)が、報告した内容では、日本のSDGs認知度は調査対象国の中で最下位でした。

「SDGsについて、中身は分からないけど聞いたことがある」までがSDGsの認知度として確認されますが、世界平均が74%、日本は49%と、持続可能な取り組みへの認識が世界と比較して大きく遅れをとっていることが分かります。

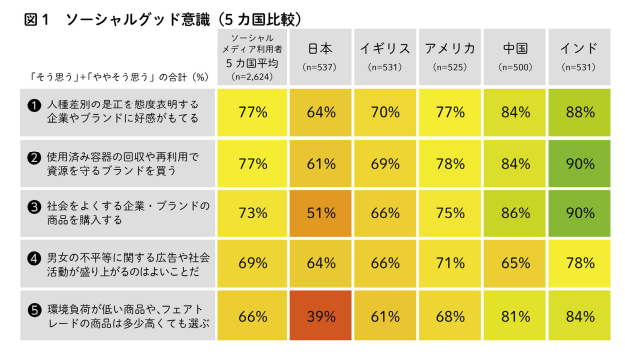

さらに、電通が報告しているソーシャルグッドに関する意識調査では、「ソーシャルグッド(社会に良いインパクトを与える活動や製品を支援する姿勢)」において対象国の中で、いずれの項目においても最下位でした。

参照:電通

特に「環境負荷が低い商品やフェアトレードの商品は多少高くても選ぶ」という項目では、他国に大きな差をつけてのダントツの最下位。

環境性や人権よりも目の前の金額を意識する日本の意思決定の判断基準が明らかになりました。

SDGsは世界にまたがる問題であり、その問題が生じた理由は、その問題が生じている場所や国のせいというわけではありません。一方、自国の問題だけに目を向ける(またはそもそも目も向けない)日本の姿勢は、世界全体でSDGsの取り組みを強化していく上で、大きな課題になっています。

SDGs17の私たちにできること

世界中で起きている様々なSDGs17の問題について、対策について紹介します。

SDGs17の私たちにできること

世界で起きている問題に対して、SDGs17の対策として私たちにできることの例を紹介します。

✔︎SDGs17に対して私たちにできること

① SDGsについて日頃から調べる

② SDGsについて身近な人と話し合う

③ SDGsに関するイベントへの参加、企画

④ 積極的に政治に参加する

このほか、SDGsに特化したSNSの「Sustty」のサイトでは、SDGsのSNSとして様々なSDGs5の具体例が紹介されています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひ活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。

>【完全ガイド】SDGsとは?初心者のためのわかりやすい入門書

Susttyの注目記事

持続可能な未来を実現するための情報を発信しています。

・SDGsとは?

・気候変動の影響は?

・毎日どうやって過ごせば良いの?

2020年台は、今後の地球の持続性における分水嶺であり、この数年のアクションの変化が、今後の地球の住みやすさに劇的な変化をもたらします。

SDGs・気候変動・環境問題などを参考に「持続可能な社会」の参考にして頂けたら嬉しいです。