Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

でも酸性化がどんなものなのか?どんな影響があるのか?

よく分からないから知りたいな。

こんな疑問に答えます。

この記事を書く私は、社会人になってからSDGs関連、環境関連の活動を続けている社会活動家です。

最近、海沿いに暮らし始めたこともあり、綺麗な海に癒される日々を過ごしています。そのこともあって、綺麗な海を後世に繋げていきたいものだと考えています。

一方、人間活動が海に与えている影響はとても大きく、今世紀において「持続可能な海洋の利用」は危険にさらされています。

そこで本記事は「【SDGs14】海洋酸性化とは?海洋生物、人への影響を紹介!」について紹介します。

海の豊かさを未来永続的に残すために、海の問題の1つを知ってもらえたら幸いです。

目次

海洋酸性化とは?

まず、海洋の酸性化について紹介します。

海洋酸性化とは?

海洋酸性化とは、長期にわたって海水のpHが下がって酸性になることを言います。

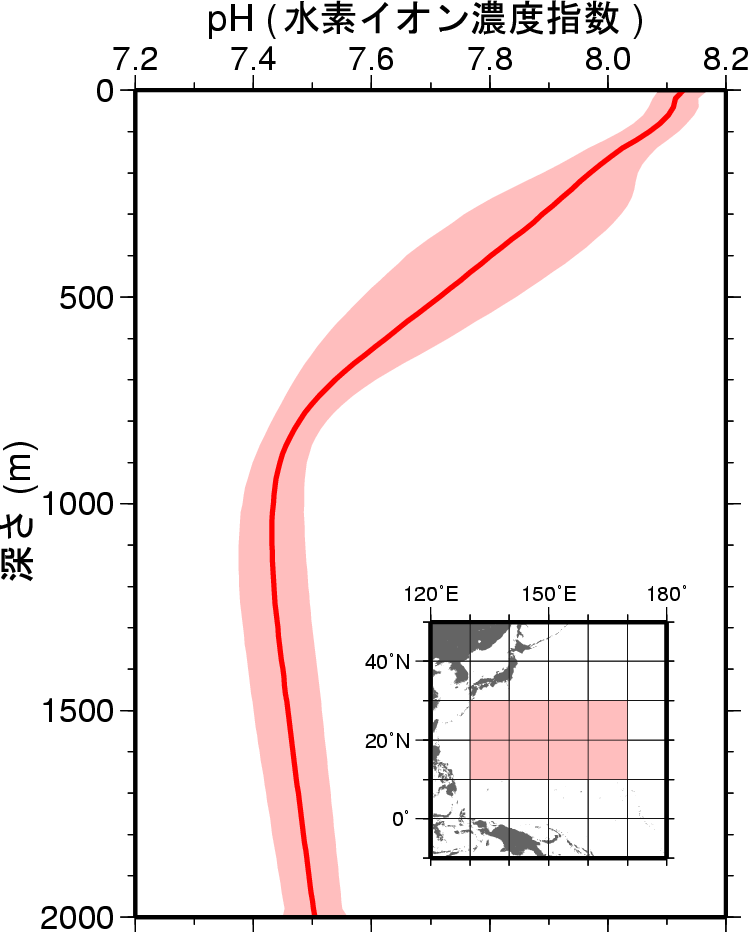

海水中のpHは一般的に弱アルカリ性(pH=7よりも大きい値)を示します。一方、海における海水のpHは深さによっても異なり、海面でpH=約8.1、深くなるにつれてpHは下がり、北西太平洋亜熱帯域では水深1000m付近で約7.4で最も低くなります。

深さと海水のpH

参照:気象庁

なんで水深でpHが変わるの?

上のグラフを見ると、水深におけるpHの値が大きく違いことが分かります。

同じ海なのに、なぜこんなにもpHに差が出るのか?その理由は、酸性化の原因である「炭酸(H₂CO₃)」の濃度のバラつきによるものです。

特に海の深い部分では、有機物(海の生物など)の分解によって海水中の酸素(O2)が消費され、炭酸(H₂CO₃)の全濃度が増加するからです。

上の情報を合わせると、pHは「水素イオン濃度が増える」と下がり(酸性になり)、海洋のpHが長期にわたって低下する現象を「海洋酸性化」と呼んでいます。

海洋酸性化の主な原因・メカニズム

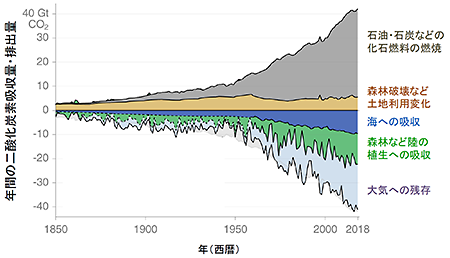

酸性化する要因は様々ですが、海ほどの大きなスケールに影響を与える原因としては、人間活動によって排出されている「二酸化炭素」と言われています。

二酸化炭素は温室効果ガスとして知られるガスの一種で、人間の呼吸にも含まれる気体になります。多くの排出源は、石油、石炭などを燃やす際に生じ、地球温暖化に悪影響を与えることから近年は二酸化炭素の削減に注目が集まっています。

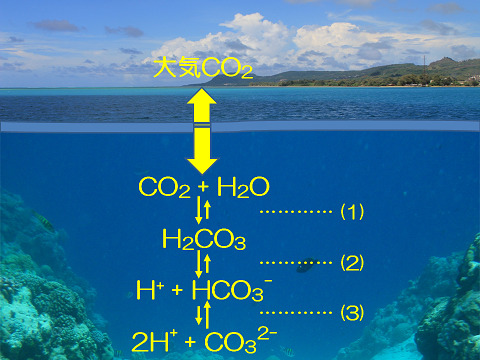

空気中の二酸化炭素は、水に溶ける性質があるため、空気中の二酸化炭素の量が多くなると、海に溶ける二酸化炭素の量も多くなります。二酸化炭素は水に溶ける時に炭酸(H₂CO₃)を形成し、炭酸が酸性を示すために、海洋酸性化が生じてしまいます。

参照:気象庁

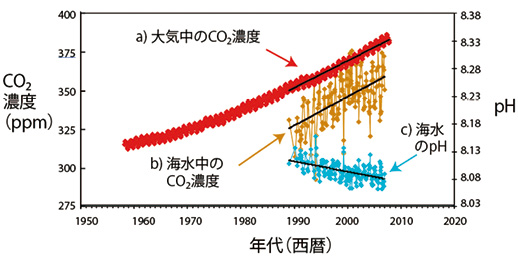

下の図は、大気中の二酸化炭素(CO2)の濃度と海水中のCO2濃度、海水のpHの関係を示したグラフであり、1990年から2010年に向けて徐々にpHが下がっている(つまり、酸性化している)ことが分かります。

参照:日本機械学会誌

海洋酸性化の現状は?

気候変動に関する世界的調査機関であるIPCCの2013年の報告によると、海面のpHはすでに、産業革命前に比べて0.1程度低下している(酸性化している)と推定されています。

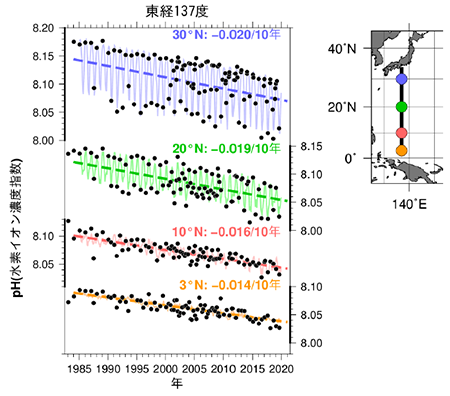

また、日本の気象庁は、1980年代初頭から40年近くにわたり、日本の本州の南の東経137度線に沿った海域で、大気や海水の二酸化炭素観測、海水のpHの観測を行っています(上図)。

そのデータによると、地点にもよりますが、日本の南の全ての観測点において「10年間あたりpH0.014以上下がっている(酸性化している)」ことが分かり、海洋酸性化が進んでいることを示す証拠と言えます。

日本の付近以外でも、定期的に観測を繰り返している場所は、北大西洋のアイスランド沖から南極半島沖まで世界の海に10か所余りあり、海洋酸性化の速さは、観測海域によって少しずつ異なりますが、世界の多くの海域で10年あたり約ーpH0.018だけ下がっている(10年間でpH0.018分だけ酸性化している)状態になっています。

海洋酸性化の影響

海洋の酸性化は生物や地球環境に様々な影響を与えます。

✔︎海洋酸性化の影響

① 海洋生物への影響

② 地球環境への影響

③ 人間生活への影響

① 海洋生物への影響

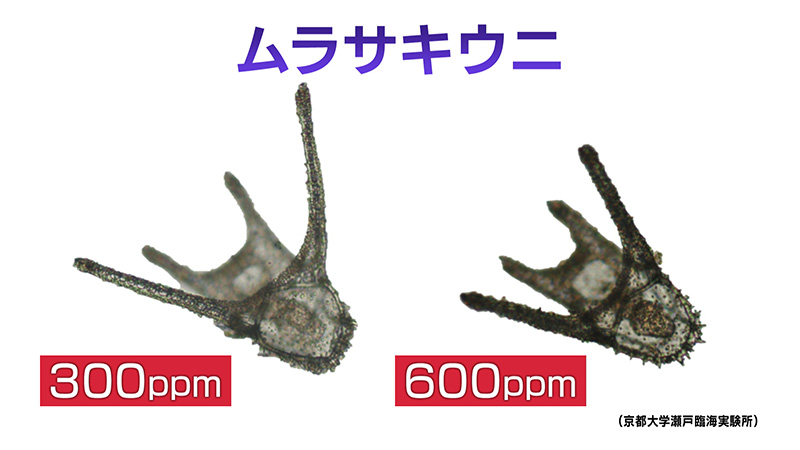

参照:京都大学

海洋酸性化は「海洋生物の成長を阻害する」ことが確認されています。

食用とされるムラサキウニにおいて、生育環境の二酸化炭素濃度の違いによる成長への影響を京都大学が研究したところ、CO2濃度の高い600ppmの環境(現在は375ppm程度)では、肢(あし)が短く、成長に悪い影響が出ることがわかりました。

この他にも、海洋酸性化により、石灰化生物(サンゴ、貝類など)の成長が阻害されることが確認されています。

また、海洋酸性化によって食物連鎖の下位に属する植物プランクトンや動物プランクトンが生息、繁殖しにくい環境になると、食物連鎖の上位に属する海洋生物にも影響を与える可能性があります。

② 地球環境への影響

海洋酸性化は「地球温暖化を加速させる」ことも指摘されています。

海洋は、大気中の二酸化炭素を吸収・固定化する量が多いため、気候変動を要因である大気中の二酸化炭素の濃度を制御する上で重要な役割を担っています。

海洋酸性化が進むと、海水中の炭酸系の化学的性質が変わり、海洋中の二酸化炭素を吸収する能力が低下すると指摘されています(IPCC2013)。

海洋の二酸化炭素の吸収能力が下がると、大気中に残る二酸化炭素の割合が増えるため、地球温暖化が加速することが懸念されています(Raven et al., 2005)。

③ 人間生活への影響

海洋酸性化は海洋生物の生育、地球温暖化の加速の影響から人間生活への影響も指摘されています。

海洋生物の成長が悪くなったり、または全く育たなくなってしまうと、海洋資源に頼っている食生活は大きな影響を被ります。

また、地球温暖化が加速されることにより、海だけに留まらず、陸への生態系に悪影響を与え、生態系の他にも、干ばつ、災害の頻発や最高気温の上昇など、人間生活に直接関連する様々な悪影響が予想されます。

海洋の酸性化は、一見すると私たちの生活から遠い問題に感じますが、食生活や陸の環境にも影響を与えうる、とても影響力の大きい問題です。

関連記事:【地球予報】地球温暖化の影響とは?温度上昇における影響を温度別に紹介

海洋酸性化の解決方法(私たちにできること)

では、海洋の酸性化を防ぐために私たちにできることはどのようなことがあるのでしょうか?

それは「二酸化炭素を出さないこと!」です。海洋酸性化の主な原因は二酸化炭素の排出になるので、二酸化炭素の排出量を下げるために私たちにできることは次のとおりです。

✔︎二酸化炭素を出さないためにできること

① 日々のエネルギーとお金を節約する

② 温室効果ガスの排出が少ない製品やサービスの利用

③ エネルギーや温室効果ガスを有効活用する新技術を試す

詳細を次の記事でまとめているのでぜひご参考にしてください。

関連記事:【今日からできる!】SDGs13「気候変動に具体的な対策を」の達成に向けて私たちにできること

まとめ:海洋酸性化を知り、具体的なアクションを!

本記事は、「【SDGs14】海洋酸性化とは?海洋生物、人への影響を紹介!」について紹介しました。

記事をとおして、海洋酸性化の問題や原因を知り、日々の生活で変えるべきことに気づいてもらえたら嬉しいです。

なお、海における問題は海洋酸性化の他、プラスチックごみ問題や海洋資源の過剰収穫など他にもあり、世界的な枠組みとしては「SDGs14」として対策が打たれているのでぜひチェックしてみてください。

関連記事:SDGs14とは?海の問題と「海の豊かさを守る」ための持続可能な開発目標

SDGs14以外に私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGsの具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。

Susttyの注目記事

持続可能な未来の実現できる情報を発信しています。

・SDGsとは?

・気候変動の影響は?

・毎日どうやって過ごせば良いの?

2020年台は、今後の地球の持続性における分水嶺であり、この数年のアクションの変化が、今後の地球の住みやすさに劇的な変化をもたらします。

SDGs・気候変動・環境問題などを参考に「持続可能な社会」の参考にして頂けたら嬉しいです。