Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

温暖化を研究してる人たちかなにかかな?

こんな疑問に答えていくため、本記事では「【知っておきたい】IPCCって何?気候変動を知り、対策する世界の枠組み」について紹介します。

この記事を書く私は、サステナブルに興味がある研究開発者です。特に気候変動に興味があり、最先端の技術を調査しながら、今と未来の社会に貢献するモノづくりやソリューションをつくっています。

気候変動はSDGs13「気候変動に具体的な対策を」の課題ですが、皆様が気候変動に関するニュースや記事に出くわすときに、よくIPCCという言葉がでてくるかと思います。一見すると何かの研究機関かなと思うかと思いますが、今回は実際IPCCがどのような組織で何をしているのか?見ていきたいと思います。

目次

IPCCとは?なにをやっているの?

気候変動を知り、対策をとるためにIPCCが大きな役割を果たしています。では、IPCCとは何でしょうか?

✔︎IPCCとはなにか?

IPCCとは、気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)を意味し、世界気象機関(WMO)及び国連環境計画(UNEP)により1988年に設立された政府間組織で、2022年現在、195の国と地域が参加しています。IPCCの目的は、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることです。世界中の科学者の協力の下、出版された文献(科学誌に掲載された論文等)に基づいて定期的に報告書を作成し、気候変動に関する最新の科学的知見の評価を提供しています。

IPCCとは世界中の研究者や学者が集まって、持ちうるかぎりのデータや知識を駆使して、現在の気候の状況や人々の影響、そして今後のシナリオをまとめあげる活動です。5~6年ごとにその間の気候変動に関する科学研究から得られた最新の知見を評価し、評価報告書(assessment report)として公表します。また、特定のテーマに関する特別報告書(special report)や気候変動に関する方法論に関する指針なども作成、公表します。各報告書に携わる研究者のは数100人にのぼり、その報告書には195国もの政府が署名をするという、人類の歴史上もっとも包括的な科学的な活動といえます。それほど、気候変動が私達にとって大切なものであることが分かると思います。

参考:IPCC

その目的は、

人間が引き起こす気候変動の影響やそのリスク、それらへの対応策の選択肢について、科学的・技術的・社会経済学的な情報を世界中から集めて評価し、その結果を世界各国の政府・政策決定者や一般の人々に知らせること。

数万人以上にのぼる世界の科学者が発表する論文をもとに、観測・予測データから、報告書は作られ、そのボリュームは1000ページをこえます。科学的な分析のほか、社会経済への影響、気候変動を抑える対策なども盛り込まれます。

IPCCのユニークな点としては、科学者が協力して政策決定者に助言を行う仕組みを、恐らく史上初めて世界規模で実現したことにあります。また、IPCCが作成する報告書は「政策的に中立でなければならず、政策を規定するものであってはならない」という原則も、IPCCを理解する上で重要です。

国際的な対策に科学的根拠を与える重みのある文書となるため、報告書は国際交渉に強い影響力を持ちます。ただし、IPCCは、気候変動に関する政策を検討する上で必要な情報を科学の立場から提示するのみで、特定の政策を推奨することはしません。これは、科学的な情報に基づいて、とるべき行動を決めていくのは、科学者ではなく政策決定者の役割だからという原則にもとづいています。

日本の研究者もレポートの作成に参加しています。例えば、前回の報告書である第5次評価報告書作成時には、日本から30名の研究者が執筆に関わっています。

参考:環境省資料

IPCCの構成は?

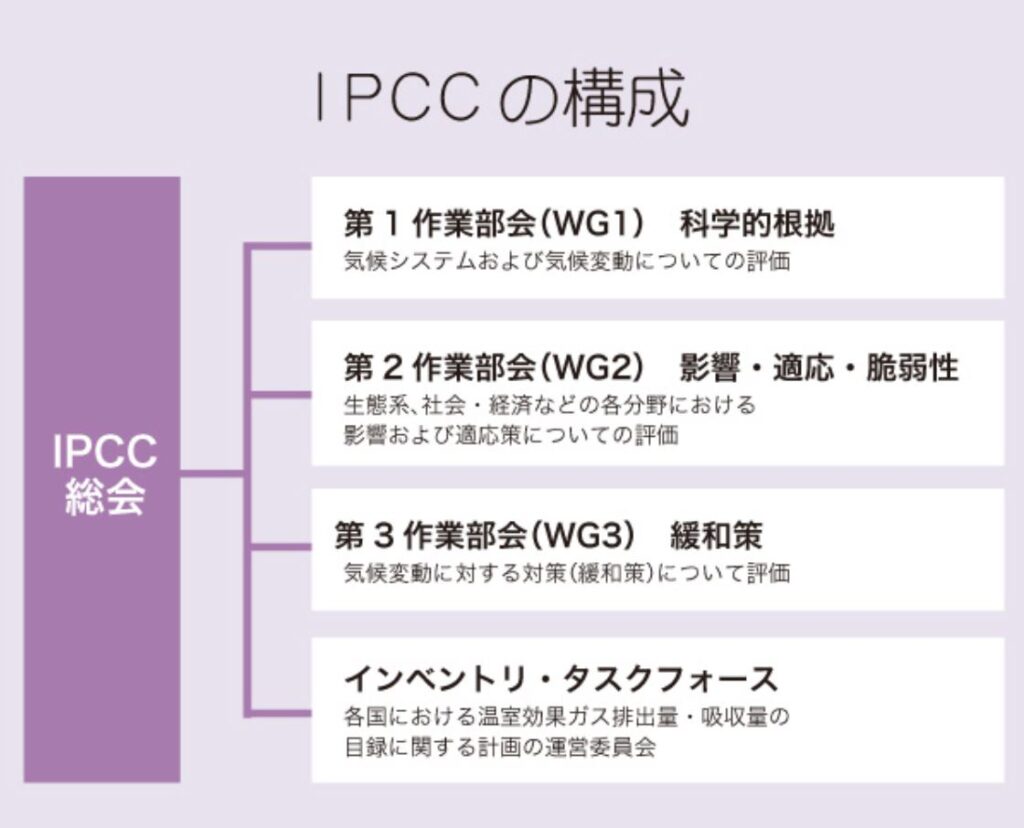

IPCCは以下のように3つの作業部会(ワーキンググループ:WG)と運営員会に分かれています。それぞれの部会が、科学的根拠、環境・適応・脆弱性、緩和策の観点で膨大なデータを収集して報告書をつくっていきます。可能な限り最新の科学的知見を適正に評価し、偏見のない中身となるよう、数回のドラフト作成と専門家レビューを経る長期間かる厳正なプロセスがとられます。

第1作業部会(WG1)は自然科学的根拠の評価を担当しています。たとえば、平均気温がこれまでどれくらい上昇し、今後どれくらい上昇すると予測されるか、あるいは海水面上昇についてはどうかなどについて科学的知見をまとめる役割を果たしています。

第2作業部会(WG2)は気候変動の影響、適応方策と脆弱性評価を担当しています。たとえば、気候変動によって水資源や生態系はどのような影響を受けるか、健康被害や災害発生などによる経済的損失はどれくらいか、また、そのような影響・被害を抑えるためにどのような方策があるか、などについてまとめる役割を果たしています。

第3作業部会(WG3)は気候変動の緩和方策についての評価を担当しています。第2作業部会が気候変動による影響とそれへの対処方法を評価しているのに対して、第3作業部会は気候変動そのものを抑えるための方策について科学的に評価する役割を持っています。

3つの作業部会の報告書は、それぞれ「政策決定者向け要約(SPM)(Summary for Policy-Makers)」と、より専門的で詳細な情報が記載されている「技術要約(Technical Summary)」から出来ています。これらの報告書と三つの報告書を統合した統合報告書(Synthesis Report)の4つの報告書から構成されています。

IPCC報告書のこれまでの概要

IPCCは約30年にわたって活動をしており、数年置きに5回にわたって評価報告書を作成しています。これまでの報告書は下記の通りです。

人間活動のため大気中の温室効果ガス濃度が上昇。それにより将来地球の表面温度が上昇する。

地球温暖化対策の緊急性・重要性を示唆する新たな科学的知見を示した

人間活動が気候変動の主な原因である可能性が高い(66%以上)

人間活動が気候変動の主な原因である可能性が非常に高い(90%以上)

人間活動が気候変動の主な原因である可能性が極めて高い(95%以上)

人の活動が気候変動に及ぼす影響は「疑う余地がない」

その結論を振り返ってみると、人類が気候変動へ影響している可能性が年を追って高くなってきたことが分かります。研究が進むほど人間の活動が温暖化に及ぼす影響が明確になっているのです。

最近の第6次報告書では、人の活動が気候変動に及ぼす影響は「疑う余地がない」と主張しています。では、実際にその内容を見ていきましょう。

2022年:IPCC第6次報告書の内容は?

第6次報告書は下記のようなスケジュールで出版されています。

2021年8月9日:AR6 第1作業部会の報告 『気候変動 - 自然科学的根拠』

2022年2月28日:AR6 第2作業部会の報告 『気候変動 - 影響・適応・脆弱性』

2022年4月4日:AR6 第3作業部会の報告『気候変動 - 気候変動の緩和』

その概要は下記の通りです。

- 人間活動による温暖化には疑う余地がない

- 極端な自然現象の増加にも人間活動の影響が現れている

- 南極氷床の不安定化により海面上昇が加速する可能性を排除できない

- 温暖化を1.5℃で止めるには今世紀半ばの二酸化炭素排出実質ゼロが必要

- エネルギー部門で温室効果ガスを削減するには、化石燃料使用全般の大幅削減、低排出エネルギー源の導入、代替エネルギーキャリアへの転換、そしてエネルギー効率と省エネルギーなどの大規模の転換が必要

- 産業由来の温室効果ガスを削減するには、削減技術や生産プロセスの革新的変化とともに、需要管理、エネルギーと材料の効率化、循環型の物質フローを含む全ての緩和対策を促進するための行動が必要

参考:経済産業省IPCC資料

人間活動の影響で地球が温暖化していることについては「疑う余地がない」と結論付けられました。また、人間の経済活動などの影響で、猛暑や大雨などの極端現象に影響があるとされています。実際に、平均気温が上昇することで極端な高温頻度が増えることや、気温上昇に伴う水蒸気量の増加により極端な大雨の頻度が増えることが明らかと記載されています。

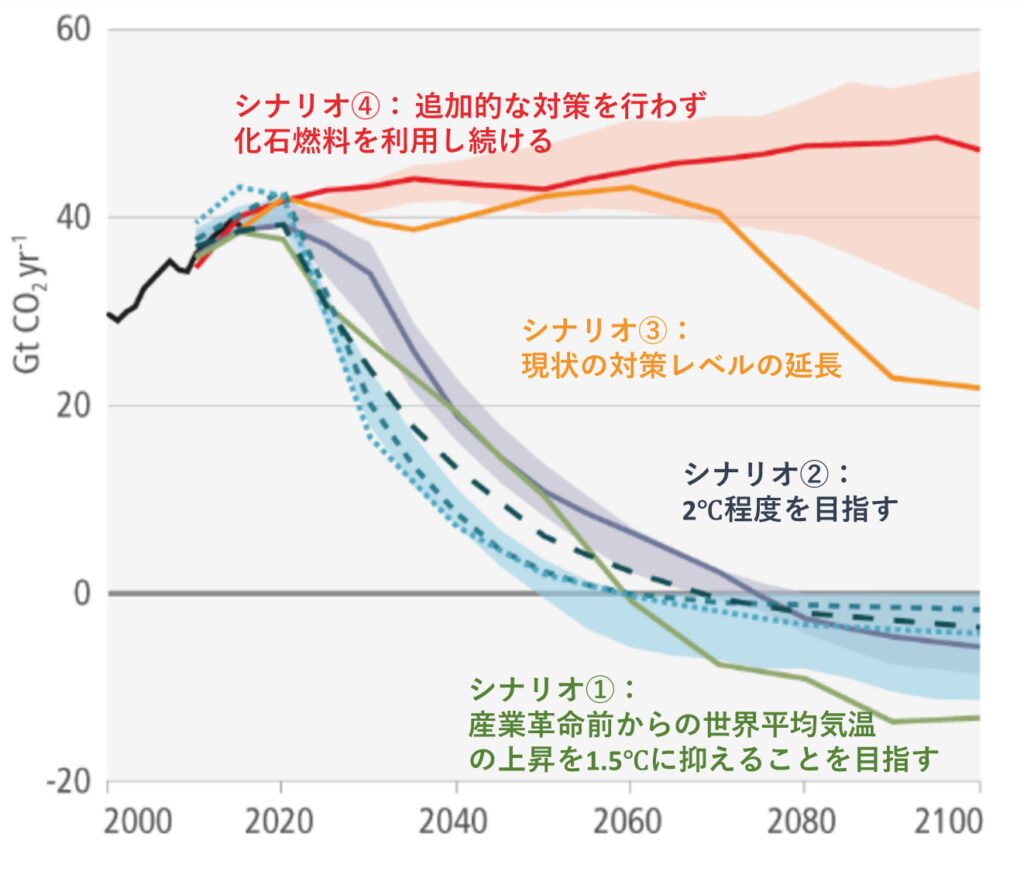

また、今後のシナリオとして、主に4つのパターンを提示しています。

このうち、後戻りできない気候変動を防ぎ、シナリオ①の二酸化炭素排出量が非常に低いものを実行する必要があるとされています。

例えば、世界平均の海面水位は、現時点で産業革命前から20cm程度上昇していることが分かりました。今世紀末にはシナリオ①の「非常に低い」シナリオでも海面は50cm程度増加すると考えられています。シナリオ④:「非常に高い」シナリオの場合では、1m近くまで上昇する予測が出ています。

このような温暖化ガスの排出を抑制するためには、エネルギー部門や産業部門をはじめとするあらゆる活動において、今の仕組みを変えていく必要があると述べられています。

IPCCと関連の強い世界的取り組み:SDGs13「気候変動に具体的な対策を」

地球温暖化の原因への対策として、世界的な対策が「SDGs13」です。

SDGs13とは「気候変動に具体的な対策を」というキャッチフレーズのもと、人の生活に由来する気候の変化(平均的な温暖化)をとどめ、今後発生していく自然災害に対して適応していくことを目的としています。

気候が変動し、地球温暖化によって大気中のエネルギーが高まると、熱波や干ばつ、集中豪雨、自然火災、大型台風など様々な自然災害の増加すると予測されています。そのため、気温の上昇を緩やかにし、その影響を緩和するために、温室効果ガスの削減が求められています。また、まちづくりや人々の変化を通して、自然災害が多発するような環境に適応していくことも重要となっています。

この緩和と適応がSDGs13のキーワードです。詳細については次の記事で紹介しています。

関連記事:SDGs13とは?地球温暖化の問題と持続可能な開発目標「気候変動に具体的な対策を」

まとめ:IPCCの報告を参考に、気候変動軽減に向けてできることを考えよう!

ここまで、気候変動に関してIPCCとはなにか?現在の報告書が私達に伝えることは?といったことをみてきました。

その情報の膨大さにびっくりするとともに、今と未来に生じる問題に不安を感じてしまった方もいるかと思います。しかしながら、私達にはまだ時間があり、気候変動を抑制し適応する対策を講じていくことは十分できます。

温暖化を抑制していくためには、実際にアクションを起こしていくことがなにより大切になってきます。以下の記事では、気候変動に対して実際になにができるのか紹介しています。

>SDGs13とは?地球温暖化の問題と持続可能な開発目標「気候変動に具体的な対策を」

また、地球温暖化が人間社会や地球環境にどんな影響を与えるのかについては次の記事で紹介していますので、ぜひご一読下さい。

>【知っておきたい最前線!】地球温暖化の影響とは?「今と未来」への影響を紹介

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGs13の具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。

Susttyの注目記事

持続可能な未来を実現するための情報を発信しています。

・SDGsとは?

・気候変動の影響は?

・毎日どうやって過ごせば良いの?

2020年台は、今後の地球の持続性における分水嶺であり、この数年のアクションの変化が、今後の地球の住みやすさに劇的な変化をもたらします。

SDGs・気候変動・環境問題などを参考に「持続可能な社会」の参考にして頂けたら嬉しいです。