Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

こんな疑問に答えていきます。

この記事を書く私は、サステナブルに興味がある研究開発者です。人と地球の持続可能な在り方を模索してさまざまな視点で活動を行い、次世代のモノづくりやソリューションを作っています。エネルギーは社会を支える根本的なものなので、現状の在り方や課題に関して理解しておきたいなと個人的にも思います。

そこで本記事では、「【最新】SDGs7に関する日本の現状は?エネルギー事情をわかりやすく解説」と題して、エネルギーの日本の現状をみていきたいと思います。

日本の現在の状況について知り、どんなことができるのか考え、日々の生活での改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs7に関する日本の現状をみていく前に知るべきこと

SDGsとは?

そもそもSDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際的な目標です。17のゴールに分かれていて偏りなく「持続性」を推進できるように作れています。

SDGsはさらに、それぞれのゴールを達成するために細かく決められた169のターゲットを含んでいます。包括的なため分かりにくい印象もありますが、SDGsという指標を上手く活用して、持続可能性に関する取り組みに生かしていくことが大切だと思います。

詳細については次の記事で紹介します。

SDGs7とは?

SDGs7は、「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」のキャッチフレーズのものと、すべての人が手ごろな価格でクリーンなエネルギーを使えることを目標としています。

あらゆる人々が、手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保できることを目指します。快適な生活を送りながら、地球環境を保っていくことが理想です。しかし、現状では誰しもが電力を利用できるとは限りませんし、エネルギーがクリーンでないことも多々あります。

SDGs7に関してはこちらの記事でも紹介しています。

では、ここからはSDGs7に関する日本の現状を見てきたいと思います。

SDGs7に関する日本の現状

SDGs7に関する日本の現状のポイント

SDGs7に関する日本の現状に関して、本記事では以下の4つにポイントを取り上げていきます。

✔︎SDGs7に関する日本の現状のポイント

SDGs7に関する日本の現状のポイント①:エネルギーの量と内訳

SDGs7に関する日本の現状のポイント②:エネルギーの種類

SDGs7に関する日本の現状のポイント③:エネルギーの入手先

SDGs7に関する日本の現状のポイント④:エネルギーのコスト

まず、日本でエネルギーがどの程度消費されていて、その内訳はどうなっているのか見てきます。次に私たちが使用しているエネルギーの種類にはどのようなものがあるかを紹介し、その入手先に関しても取り上げていきます。最後に、皆さんも気になるであろう、エネルギーのコストについて最新のデータを踏まえて見ていきます。

では、第一のポイントからみていきましょう。

SDGs7に関する日本の現状のポイント①:エネルギーの量と内訳

第1に取り上げるSDGs7に関する日本の現状のポイントは、エネルギーの量と内訳です。

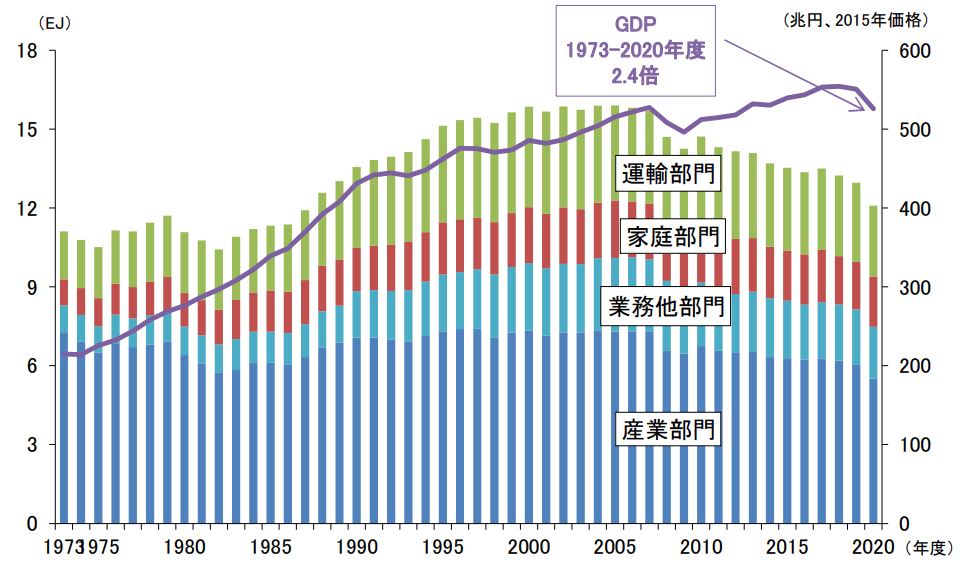

日本のエネルギーを振り返ってみると、1990年代に原油価格が低水準で推移する中、家庭部門、業務他部門を中心にエネルギー消費は増加してきました。しかしながら、2000年代半ばから原油価格が上昇したこともあり、2005年度をピークに日本におけるエネルギー消費は減少傾向にあります。これらのことから、原油価格とエネルギー消費が関係していることも分かります。

また、2011年度以降は、東日本大震災後の節電意識の高まり等によりエネルギー量の減少が進んでいます。さらに、2020年度にはCOVID-19の感染拡大による人流の抑制や生産活動の落ち込み等の影響により、エネルギー消費も減少しました。

参考:エネルギー白書2022

このような状況のなか、日本におけるエネルギー消費の内訳は以下の通りになっています。

日本の現状エネルギーの内訳

産業部門: 45.6%

業務他部門: 16.3%

家庭部門: 15.8%

運輸部門: 22.3%

ここで、業務他部門とは、事務所やビル、デパート、ホテルなど特定の業種におけるエネルギー消費を意味します。内訳をみると、日本の社会や経済を支える産業や業務他部門におけるエネルギーの消費が大きいことが分かります。また、運輸部門とは、企業・家計が住宅・工場・事業所の外部で人や物の輸送・運搬に消費したエネルギーを意味し、日本の現状では、移動におけるエネルギー消費が大きいこともうかがえます。

関連記事:エネルギー白書2022

SDGs7に関する日本の現状のポイント②:エネルギーの種類

第2に取り上げるSDGs7に関する日本の現状のポイントは、エネルギーの種類です。

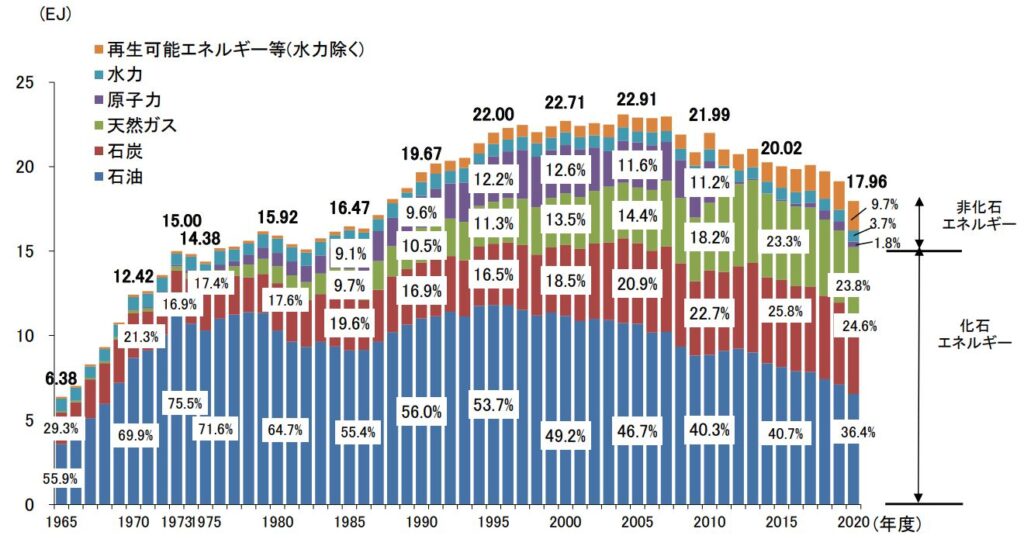

日本では従来、国産石炭がエネルギー供給の中心を担っていました。その後、国産石炭が価格競争力を失う中で、日本の高度経済成長期をエネルギー供給の面で支えたのが、中東地域等で大量に生産されていた石油でした。

実際日本は、安価な石油を大量に輸入し、1973年度には一次エネルギー供給の75.5%を石油に依存していました。その後1970年代に二度の石油危機によって原油価格の高騰と石油供給断絶の不安を経験したことで、エネルギー供給を安定化させるため、石油依存度を低減させ、原子力、天然ガス、石炭の導入を進め、また新エネルギーの開発を加速させていきました。

エネルギー白書2022より転載

しかしながら、2020年においてもエネルギーの大半が化石資源に依存しており、その割合は85%程度となっています。その内訳は、石油が36%、石炭が25%、そして天然ガスが24%程度です。

また、世界では再生可能エネルギーの導入が進んでいますが、日本ではその普及が比較的遅れつつあります。例えば、2020年における日本の発電量に占めるエネルギー源をみていますと、水力が約8%、水力を除く再生可能エネルギーが10%程度になっています。

このように、日本のエネルギーの大半が化石燃料に依存していることが分かります。ヨーロッパやカナダなどの他の先進国と比べても、日本は化石燃料への依存が大きい状況です。

SDGs7に関する日本の現状のポイント③:エネルギーの入手先

第3に取り上げるSDGs7に関する日本の現状のポイントは、エネルギーの入手先です。

総合エネルギー統計より転載

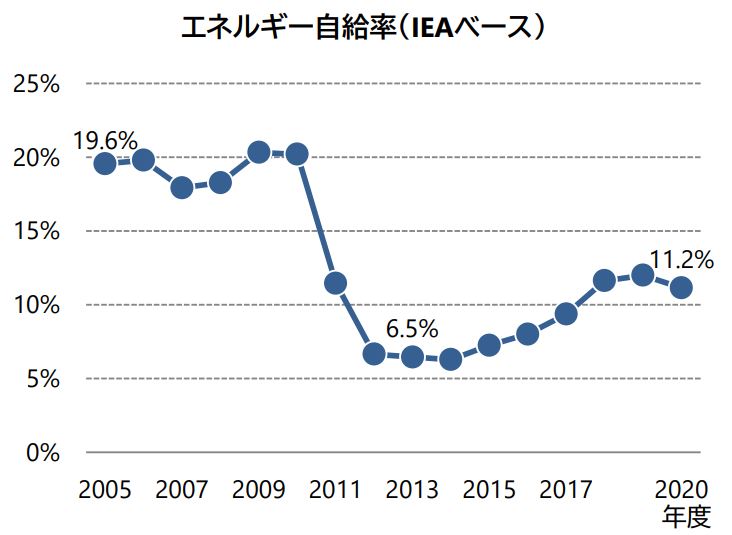

人々の生活や経済活動に必要なエネルギーのうち、自国内で確保できる比率をエネルギー自給率といいます。日本では、高度経済成長期にエネルギー需要が大きくなる中で、エネルギーの供給源として石炭から石油への転換が進み、石油が大量に輸入されるようになりました。

その結果、日本におけるエネルギー自給率は大幅に低下しています。1960 年には国産石炭や水力などで自給率が約 6 割だったものが、2020年では、日本のエネルギー自給率は 11.2%となっています。

資源エネルギー庁より転載

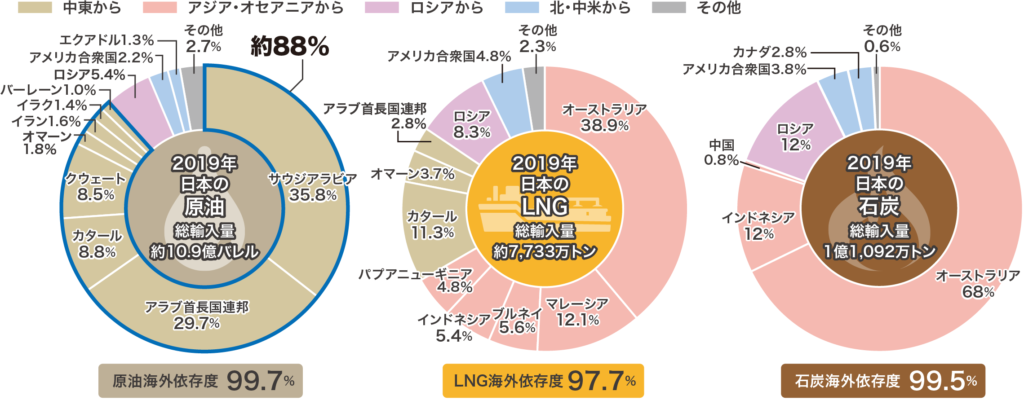

また、日本におけるエネルギーの入手先として、中東諸国やオーストラリア、そして東南アジア諸国などが挙げられます。具体的に、原油は中東地域に大きく依存し、約88%程度をサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールなどから輸入しています。天然ガス(LNG)はオーストラリアやアジア諸国から輸入しています。また石炭は、同じくオーストラリアとインドネシアから輸入を行っています。

SDGs7に関する日本の現状のポイント④:エネルギーのコスト

第4に取り上げるSDGs7に関する日本の現状のポイントは、エネルギーのコストです。

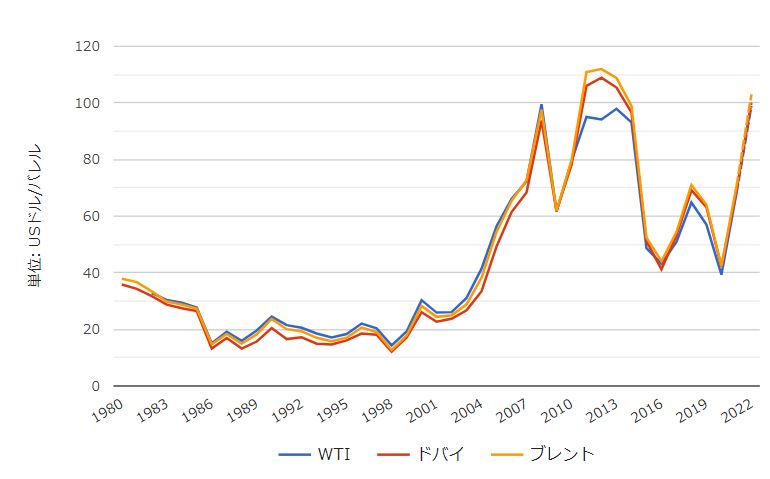

ここまで見てきた通り、日本のエネルギーは化石燃料に大きく依存しているため、その燃料のコストがエネルギー自体のコストに直接関わってきます。その代表的な指標として、原油(油田から採掘したままの状態で、精製されていない石油)の価格の推移を次に示します。

参考:WorldBank

原油の価格は2004年ごろに増加した後、2014~2016年に低下しましたが、近年再び増加傾向にあることが分かります。この価格増加の要因として以下の三つが考えられています。

原油価格増加の理由

・世界的に脱炭素化の流れが加速するなか、近年、化石燃料への投資が低迷

・2020年のコロナショックを経て、主要国の景気が持ち直し、原油需要が急増

・ウクライナに侵攻したロシアに対する経済制裁により、ロシア産原油の供給不安

世界のエネルギーの需要と供給のバランスで価格が変動していくことが分かります。さらに、ロシアによるウクライナ侵略などの地政学的な変化が、世界の原油価格に大きな影響を与えることも再認識できます。2022年6月時点で、原油価格は117~119USドル/バレルとなっており、今後も不安定な状況が続くと予想されます。

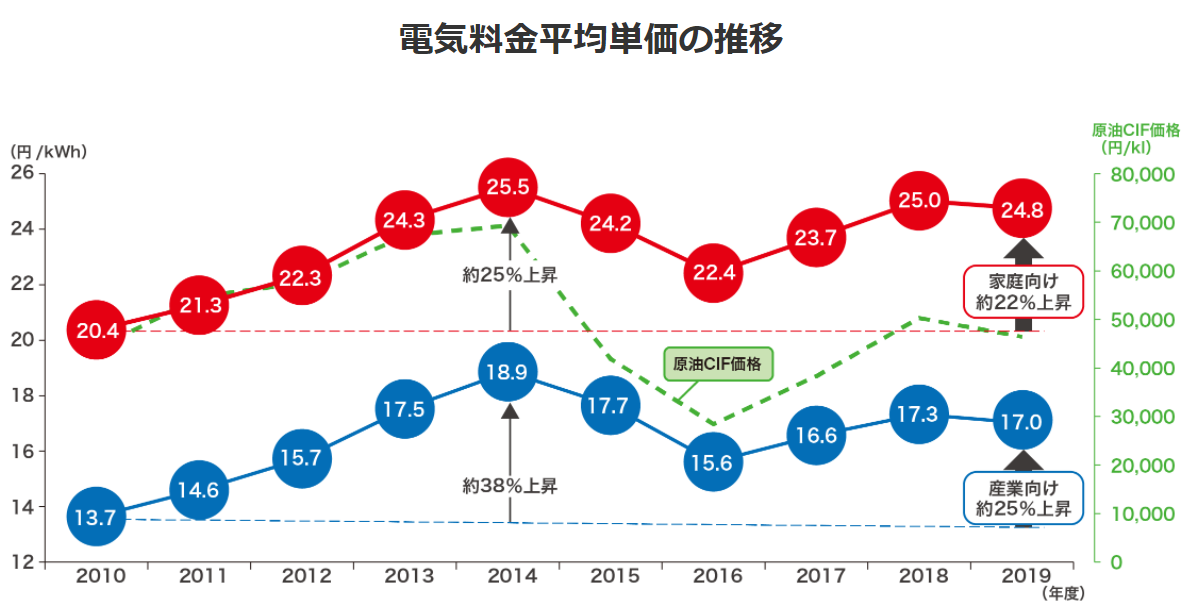

原油の価格に対応するように、日本の電気料金も、東日本大震災以降で増加傾向にあります。

参考:資源エネルギー庁資料

世界の電気料金と比較して、日本の電気料金は家庭用、産業用ともに高い水準となっていました。ただし、近年は各国での課税・再エネ導入促進政策の負担増で格差は縮小してきています。

また、比較的コストが高い再生可能エネルギーを普及させるため、日本国民は「再エネ賦課金」という形で毎月の電気料金の中から、発電した電気を電気業者が買い取る費用を負担しています。新電力ネットの発表では、標準家庭の1ヶ月あたりの再エネ賦課金の負担が、2012年度は66円だったのに対して、2021年度には1008円にまで増加しています。

SDGs7に関する日本の現状のまとめ

SDGs7に関する日本の現状のまとめ

ここで、SDGs7に関する日本の現状をもう一度まとめておきます。

SDGs7に関する日本の現状のポイント①:エネルギーの量と内訳

・2005年度をピークに日本におけるエネルギー消費は減少傾向

・日本の社会経済を支える産業や業務他部門におけるエネルギー消費が大きい

SDGs7に関する日本の現状のポイント②:エネルギーの種類

・エネルギーの大半が化石資源に依存しており、その割合は85%程度

・他の先進国と比較して再生可能エネルギーの導入が比較的遅れつつある

SDGs7に関する日本の現状のポイント③:エネルギーの入手先

・日本のエネルギー自給率は、2020年でわずか 11.2%

・日本のエネルギーの主な入手先は、中東諸国やオーストラリア、そして東南アジア諸国

SDGs7に関する日本の現状のポイント④:エネルギーのコスト

・原油の価格は近年増加傾向

・日本の電気料金も、東日本大震災以降増加傾向

SDGs7に関する日本の現状を踏まえ私達にできること

ここまでSDGs7に関して、日本の現状を見てきました。最後に、このような状況において、私たちにできることを紹介します。

✔︎SDGs7に対して私たちにできること

① 日ごろ使っているエネルギー(とお金)を節約してみる

② 温室効果ガスの排出が少ない製品やサービスを使ってみる

③ エネルギーや温室効果ガスを有効活用する新しい技術を知って試してみる

詳細を次の記事でみていきますので、是非お付き合いください。

>【今日からできる!】SDGs7の目標達成に向けて私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGs7の具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。