Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

こんな疑問に答えていきます。

この記事を書く私は、サステナブルに興味がある研究開発者です。エネルギーに関して学んでいく中で、その持続性と自給率の両方を高めるために、今日本で使われていないエネルギーに目を向けることが大切だと感じています。

そこで、本記事では、日本が有する再生可能エネルギーの中で今後ますますの活用が期待される地熱に着目し、「【地熱】SDGs7の解決策へ地熱発電を紹介!その概要と現状、課題を一つひとつ解説」と題して、地熱発電に関する概要や歴史、そして日本の現状をみていきたいと思います。

クリーンエネルギーとして大きく期待されている地熱発電について知り、自分に興味があることや実践できることを考え、日々の生活での改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs7の解決策へ地熱発電を紹介!その概要と現状、課題をみていく前のおさらい

SDGs7とは?

そもそもSDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際的な目標です。17のゴールに分かれていて偏りなく「持続性」を推進できるように作れています。

SDGsはさらに、それぞれのゴールを達成するために細かく決められた169のターゲットを含んでいます。包括的なため分かりにくい印象もありますが、SDGsという指標を上手く活用して、持続可能性に関する取り組みに生かしていくことが大切だと思います。

詳細については次の記事で紹介します。

SDGsの7番目の目標、SDGs7は、「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」のキャッチフレーズのものと、すべての人が手ごろな価格でクリーンなエネルギーを使えることを目標としています。

あらゆる人々が、手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保できることを目指します。快適な生活を送りながら、地球環境を保っていくことが理想です。しかし、現状では誰もが電力を利用できるとは限りませんし、エネルギーがクリーンでないことも多々あります。

SDGs7に関してはこちらの記事でも紹介しています。

SDGs7の日本の取り組みをおさらい

日本におけるSDGs7の取り組みに関してはこちらの記事で紹介しています。簡単に下記の3つの点に焦点を当てています。

SDGs7の取り組み/日本のクリーンエネルギー支援①:再エネ固定買取制度

SDGs7の取り組み/日本のクリーンエネルギー支援②:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

SDGs7の取り組み/日本のクリーンエネルギー支援③:RE100

SDGs7の前進に対しては、エネルギー自給率を上げて、料金を納得感のあるものにし、再生可能エネルギーの割合を上げていく取り組みや支援が大切だということが分かってきました。

今回取り上げるのが再生可能エネルギーの1つである地熱発電です。

SDGs7の解決策へ地熱発電の概要

SDGs7の解決策へ地熱発電の原理

地熱発電:

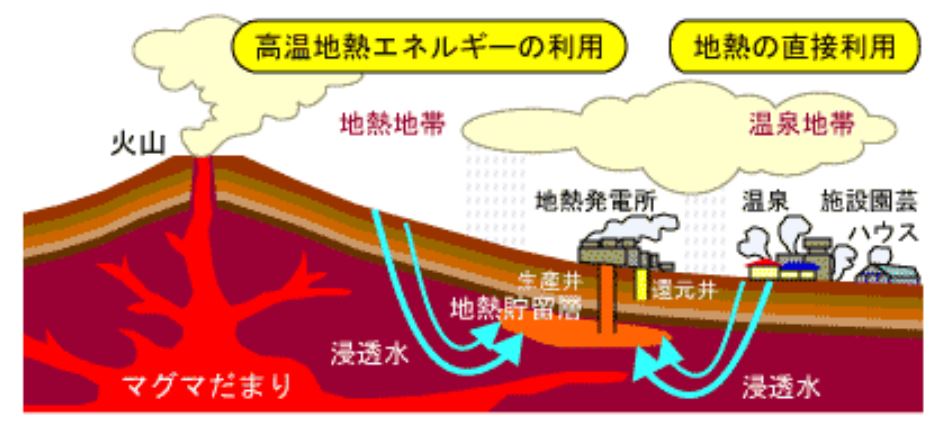

地熱発電とは、地中から取り出した蒸気で直接タービンを回し発電する発電方式です。現在主流の火力発電所では化石燃料の燃焼による熱で蒸気を発生させるのに対し、地熱発電では地中に存在する熱がエネルギー源の役目を果たしているといえます。

地球では、地中が深くなるほど温度が上がり、深さ30〜50キロメートルで1,000℃程度に達します。しかし、この熱源は深部に存在するため、現在の技術でエネルギー資源として利用することは難しい状況です。

一方、火山や天然の噴気孔、硫気孔、温泉、変質岩などがある、地熱地帯と呼ばれる地域では、深さ数キロメートルの比較的浅いところに同様の熱源があります。地上で降った雨は、こうした地下の高温層まで浸透すると、加熱され蒸気となって地下1000m〜3000m付近に溜まります(地熱貯留層)。

このような場所で、地球内部の熱を直接エネルギー源として利用するのが地熱発電です。

参考:資源エネルギー庁

SDGs7の解決策へ地熱発電の種類

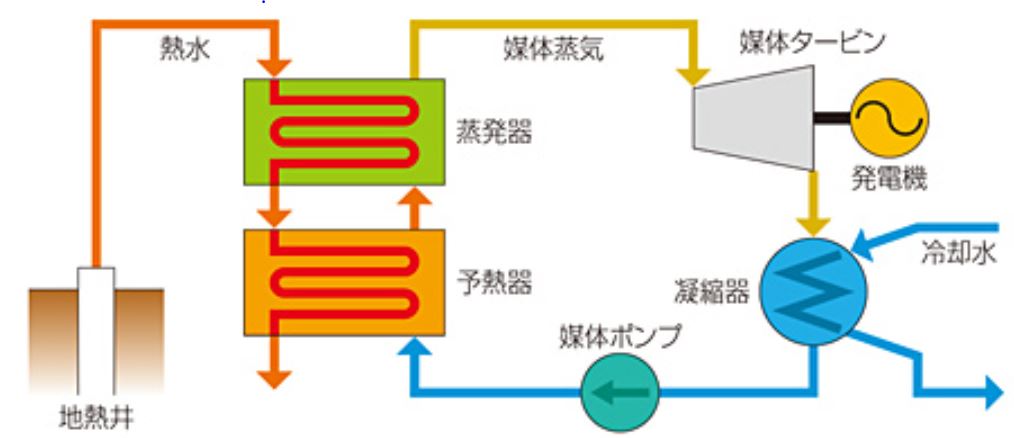

地熱発電には、大きく二つの方法があります。発電用のタービンを回すために、地下の高温の蒸気を直接利用する方法と、沸点の低い別の流体を利用する方法です。それぞれ、フラッシュ方式、バイナリ方式と呼ばれています。

現在、新エネルギーとして定義されている地熱発電は後者のバイナリー方式のものに限られています。バイナリー方式は、地熱流体の温度が低く、十分な蒸気が得られ ない時などに、地熱流体で沸点の低い媒体(例:ペンタン、沸点36℃)を加熱し、媒体蒸気でタービンを回して発電するものです。

SDGs7の解決策へ地熱発電の特徴

地熱発電の特徴として、下記のようなメリットとデメリットが挙げられます。

SDGs7の解決策へ地熱発電のメリット

地熱発電のメリット1:エネルギー源が持続可能(サステナブル)

地下の地熱エネルギーを使うため、化石燃料のように枯渇する心配が無く、長期間にわたる供給が期待できます。

地熱発電のメリット2:温室効果ガスを排出しにくい

燃料を燃やす必要がないために二酸化炭素を排出しにくいエネルギーです。具体的に、火力発電と比較すると二酸化炭素の排出を1/40以下に抑えられます。

参考:資源エネルギー庁

地熱発電のメリット3:昼夜を問わぬ安定した発電

地下に掘削した井戸の深さは1,000~3,000mで、昼夜を問わず坑井から天然の蒸気を噴出させるため、発電も連続して行われます。そのため、地熱発電は季節や天候に左右されることなく、安定した稼働が可能です。設備利用率は、太陽光発電が約12%であるのに対して、地熱発電は約80%という高さになります。

地熱発電のメリット4:日本は地熱が豊富でエネルギー自給率向上

日本の地熱資源量は世界第3位となっており、その保有率は2,300万kW程度と言われています。1位のアメリカ3,000万kWや2位のインドネシア2,800万kWと比較しても、劣らないほどの地熱資源のポテンシャルを保有しています。島国で資源が乏しい日本において、純国産エネルギーの地熱発電は、期待の再エネと言えます。

SDGs7の解決策へ地熱発電のデメリット

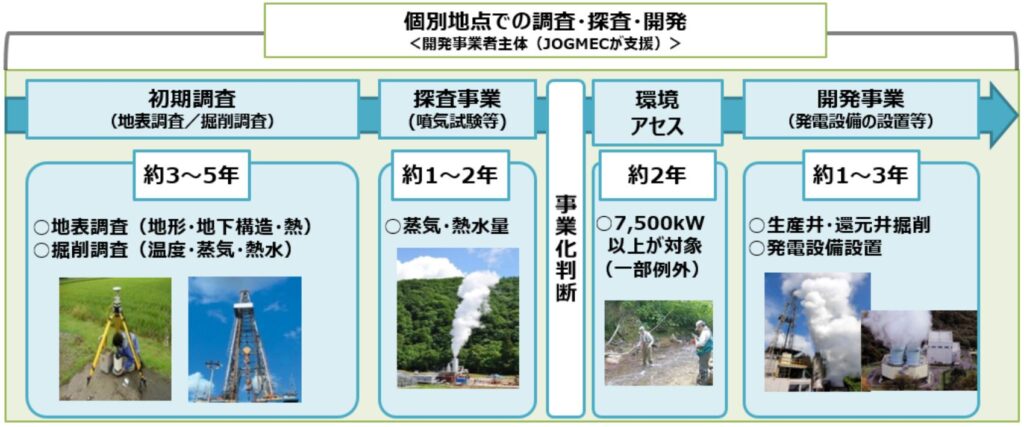

地熱発電のデメリット1:建設に要する時間が長く初期コストもかかる

地熱発電に関するデメリットとして、建設にかかる時間と費用が大きい点が挙げられます。まず、土地が地熱発電に向いているかどうかの地質調査や、地盤調査を行わなければなりません。また、地下深くの熱源を利用するので、これを調査するための掘削作業もあります。加えてそれぞれに大きな費用がかかります。

また、開発しても蒸気の状態により、必ずしも想定した発電量にならない可能性も高く、他の再エネと比べ、不確実性というリスクも伴います。

地熱発電のデメリット2:設置場所が限定される

地熱発電を行うためには、地熱流体が存在する地層を利用する必要があります。掘削する距離を最小限に留めるためには、フラットな土地でなおかつ火山の近くでなくてはいけません。しかし、そのような好条件がそろっている地域は、北海道や九州、東北地方などに限定されてしまうため、地熱発電に適した立地を選ぶ難しさがあります。

また、日本の場合、全国で活火山は100個ほど存在しますが、その多くが国立公園内(および国定公園)にあります。1972年の旧通産省と旧環境庁との覚書により、環境保護が必要な国立公園内特別地域では新たに地熱発電所は建設しないという方針となっていました。そのため、地熱資源量2300万kWのうち、8割程度がその国立公園内特別地域内にあり、建設場所に大きな制限が課されてきました。

SDGs7の解決策へ地熱発電の歴史

SDGs7の解決策へ地熱発電の主な歴史

1904年:世界初の地熱発電所が誕生 イタリアのラルデレロ地方で世界初となる地熱発電実験が成功

1914年: 世界初の蒸気卓越型地熱発電所 世界初の蒸気卓越型地熱発電所が操業(250kW)

1919年:日本初の噴気孔掘削 海軍中将・山内万寿治氏が大分県での掘削に成功

1925年:日本初の地熱発電 太刀川平治氏が日本最初の地熱発電に成功。当時の発電出力はわずか1.12kWでしたが、1年6ヶ月発電を続けました。

1966年: 日本初の地熱発電所の操業開始 松川地熱発電所が運転を開始

1966年: 日本初のバイナリー地熱発電所の操業開始 松川地熱発電所が運転を開始

1990年~ 日本のエネルギー政策が化石燃料、原子力、太陽光に集中

2015年: 25年ぶりの地熱発電所 国内で23年ぶりに大規模地熱開発が秋田県湯沢市で開始

参考:地熱資源情報

SDGs7の解決策へ地熱発電の普及率と価格

SDGs7の解決策へ地熱発電の普及率

日本では、2012 年の固定価格買取制度の導入により再エネの導入拡大が進んでいますが、地熱の導入はあまり進んでいません。

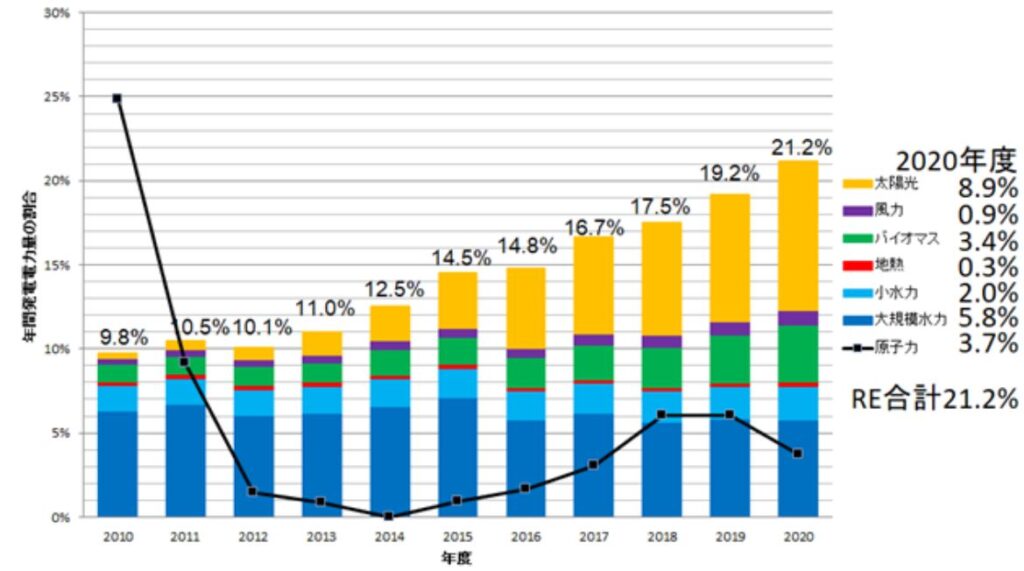

具体的に、下のグラフは2010年から2020年までの再生可能エネルギーの比率の推移したものです。日本は地熱資源を多く保有しているにも関わらず、地熱発電の普及率は再生可能エネルギーのなかでは一番低く、0.3%程度になっています。

環境エネルギー政策研究所から転載

このように日本において風力発電の導入があまり進んでいない原因として、「エネルギー政策による開発の少なさ」や「国立公園による土地の制約」、「新規参入が難しい業界の体制」そして「温泉事業者からの反対」などが考えられています。

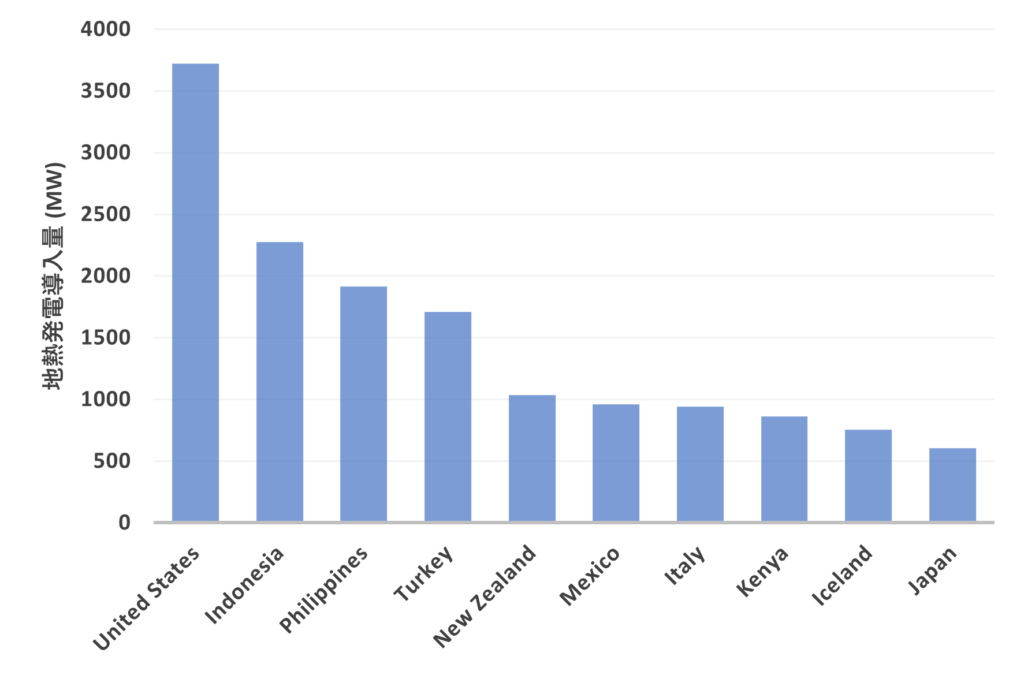

では、日本と各国の地熱発電の導入を比べてみるとどうでしょうか?

ThinkGeoenergyをもとに作成

上図は、2021年における各国での累計の地熱発電量になります。アメリカが地熱発電の導入量で世界をリードしていることが分かります。ついでインドネシア、フィリピン、トルコの順となっています。

地熱発電の上位国は、自国に多く存在する地熱を活用していることが分かります。また近年では、インドネシア、ニュージーランド、アイスランド、トルコ、ケニアにおける地熱開発の伸びが著しく、日本は2015年にケニアやアイスランドに抜かれて世界第10位まで後退しています。

SDGs7の解決策に貢献!地熱発電のコスト

地熱発電は、熱源が豊富な場所で建設されたものであれば、再生可能エネルギーの中でも最も発電コストが低い発電方法と考えられています。国際再生可能エネルギー機関によると、比較的成熟した技術を用いる地熱発電のコストは5円/kWh程度になるとされています。これは、現在の日本の電気代と比較しても、最も低い発電コストです。

参考;International Renewable Energy Agency

資源エネルギー庁が、2020年の日本における各電源の発電コストを試算しています。これによると、地熱発電は政策経費無し(普及が進むにつれて減少する費用)の場合、最もコストの低い発電方法になるとされています。具体的に、発電コストは9~10円/KWh程度が見込まれています。一方で、現在は少量の地熱発電所のみ運用されているため、発電所に関わる政策(評価・調査、防災、広報、人材育成、発電技術開発、導入支援など)の経費が多く見積もられています。

参考:資源エネルギー庁

なお、こちらで示した発電コストの数値は、国際機関が発表する将来の燃料費の見通し、設備の稼働年数や設備利用率、導入量などが前提となっています。そのため、前提の数値が変われば、結果も変わることに注意が必要です。

SDGs7の解決策へ地熱発電の日本における課題

日本における地熱発電の課題は以下のようなことが挙げられます。

SDGs7の解決策へ地熱発電の日本における課題

地熱発電の課題①:規制によって建設場所が限定

前述のとおり、日本では、1972年の旧通産省と旧環境庁との覚書により、環境保護が必要な国立公園内特別地域では新たに地熱発電所は建設しないという方針を採りました。そのため地熱資源量の多くが国立公園内特別地域内にあり、土地利用の制約があります。

ただし、国立公園に関する問題も、近年のエネルギー問題に関する懸念の高まりを反映して、徐々に緩和されつつあります。これまで国立公園の約2割の場所でしか調査や建設ができなかったのが、環境や生態系に影響を与えないとされる地域にまで対象が広がり、地元の同意を得られれば、国立公園内の約7割にあたる場所で地熱発電所が新設できるようになっています。

しかしながら、地熱発電所を新しくつくろうと申請しても、なかなかスムーズに事が進まないケースもまだあります。

地熱発電の課題②:地熱発電に関する理解の不足

地熱発電に関する2番目の課題は、発電に関する人々の理解です。具体的に、例えば温泉地周辺で地熱発電所が建設されると、温泉が枯れてしまうのではないか?といったなんとなくの懸念が生じ、地熱発電に対する反対運動が起きています。

実際のところ、日本の地熱発電所の歴史は50年を超えていますが、温泉に悪影響を与えた例は1つもなく、むしろ近隣で温泉を掘り合うことの影響の方が大きいようです。

地熱発電は、地表から1~3kmにある地熱貯留層から熱を取り出します。一方、温泉は地表から100~200mの温泉帯水層という所から、温まった地下水を採取します。地下の構造を見てみると、温泉帯水層の下に地熱貯留層があり、その間には“キャップロック”という水を通しにくいふたの役割を果たす岩石があるので、地熱貯留層から熱を取っても温泉帯水層には直接影響しないと考えられています。

もちろんこのような環境影響に関する評価の詳細は、建設場所によって異なりますが、人々の新しいものに対して理解する姿勢や、その理解を促す明確な説明が、今後の地熱発電の普及に重要になってきます。

SDGs7の解決策へ地熱発電のまとめ

SDGs7の解決策へ地熱発電のまとめ

ここまでSDGs7の解決策のトピックとして、地熱発電の解説を行ってきました。本記事で紹介した地熱発電の内容に関してもう一度まとめておきます。

✔︎SDGs7の解決策へ地熱発電のまとめ

SDGs7の解決策へ地熱発電の概要

・地熱発電のメリット

エネルギー源が持続可能、温室効果ガスを出しにくい、昼夜を問わぬ安定した発電、世界と比較して日本は地熱エネルギーが豊富

・地熱発電のデメリット

建設に要する時間が長く初期コストもかかる、設置場所が限定される

SDGs7の解決策へ地熱発電の普及率とコスト

・日本では地熱発電の導入は進んでおらず、普及率は0.3%程度

・世界では、地熱の賦存量が大きいアメリカ、インドネシア、フィリピンが地熱発電の導入大

・地熱発電の発電コストは他の発電方法と比較して一番安く、日本におけるコスト試算でも9~10円/kWh程度

SDGs7の解決策へ地熱発電の日本における課題

・規制によって建設場所が限定

・地熱発電に関する理解の不足

SDGs7の解決策へ地熱発電のまとめを踏まえ私達にできること

最後に、SDGs7の解決策へ地熱発電がある状況を踏まえ、私たち一人ひとりにできることを改めて紹介します。

✔︎SDGs7に対して私たちにできること

① 日ごろ使っているエネルギー(とお金)を節約してみる

② 温室効果ガスの排出が少ない製品やサービスを使ってみる

③ エネルギーや温室効果ガスを有効活用する新しい技術を知って試してみる

詳細を次の記事でみていきますので、是非お付き合いください。

>【今日からできる!】SDGs7の目標達成に向けて私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGs7の具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。