Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

こんな疑問に答えます。

この記事を書く私は、サステナブルに興味がある研究開発者です。最先端の技術を調査しながら、今と未来の社会に貢献するモノづくりやソリューションをつくっています。

さて今回は、世界で注目されている技術ロボットがSDGsに与える影響を考えていきたいと思います。

目次

ロボットがSDGsに与える影響の前に知るべきこと

ロボットがSDGsと私達の生活に与える影響をみていく前に、2つのキーワード、ロボット技術と持続可能な開発目標「SDGs」について簡単に紹介します。

ロボット技術とは?

ロボット技術とは、一連の行動を自動的にもしくは半自動的に行うことができる技術の総称になります。センサーやアクチュエーターを通してものと相互作用することができます。

ロボットの開発や導入はSDGsを達成するために重要な役割を果たすことができると言われています。ただし、使い方によって、効果的で良い影響を及ぼす場合と、悪影響が出てしまう可能性の両方があります。

そのため、ロボットのような新しい技術が出てくる中で今と未来の在り方を探るためには、現状を正しく認識していくとがとても大切です。また、世界で活発に動きがあるロボットの現状やその影響を知って、普段の生活を見返してみると、なにか新しい気づきがあるかもしれません。

SDGsとは?

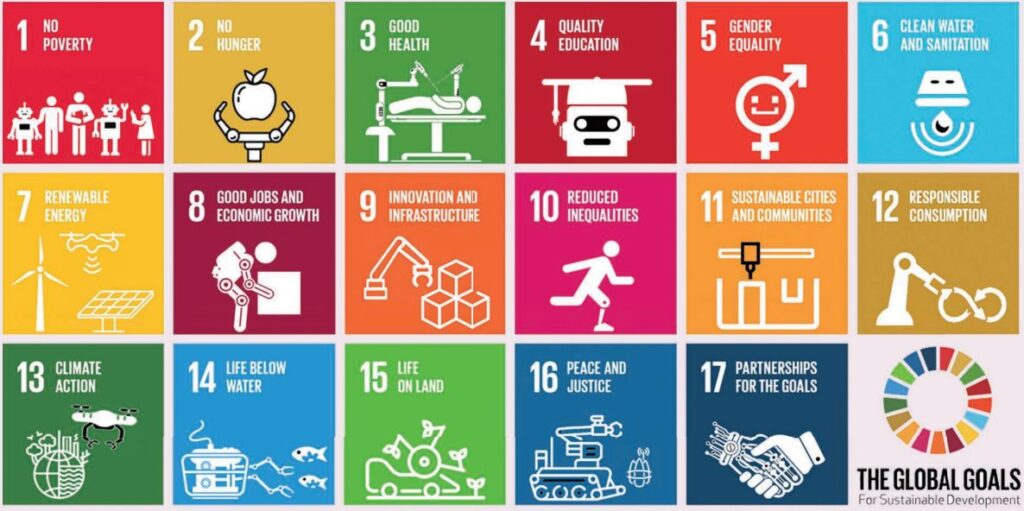

そもそもSDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴールに分かれていて偏りなく「持続性」を推進できるように作れています。

SDGsは、17のゴールそれぞれを達成するために細かく決められてた169のターゲットも備えています。

詳細については次の記事で紹介します。

関連記事:【完全ガイド】SDGsとは?初心者のための分かりやすい網羅書

ロボットがSDGsに与える影響は?

ではここからは、実際にロボットがSDGsに与える影響についてみていきましょう

ロボットがSDGsに及ぼす影響の概要

2021年に日本にてロボットに関する国際会議が開催され、様々な分野の専門家がSDGsの達成に向けたロボットの役割について議論しました。その中では、ロボットが果たす役割の多様性が強調され、その影響や潜在能力を最大限に発揮させるための課題、そしてロボットがもたらす好ましくない影響についても話がされました。ロボットがSDGsに与える影響

1つの結論として、ロボットはSDGsを達成するための重要なツールのひとつとなりえることが主張されています。既にロボットは私たちの社会で存在感を増しており、持続可能な世界の構築に重要な役割を果たすことができます。しかし、ロボットの開発と普及には、経済や環境、社会、文化といった様々な側面を考慮する必要です。

また、2020年から始まったコロナパンデミックによって、SDGsに関する多くの項目に悪影響がでている一方で、社会における機械化や自動化の動きも早まっています。そのため今後も多くの領域でロボット技術の応用が加速されていくだろうといわれています。

参考:Experts’ Meeting at the 2021 IEEE/RSJ IROS Workshop

ロボットがSDGsに与える影響の分野

ロボットは、様々なサービスや形態でSDGsの達成に貢献できる可能性があります。ロボットというとよく人間型のものに注目が集まりがちですが、特定の状況やタスクに適応したロボットや、人のサポートに徹するものなど多様な応用にこそ可能性が秘められていると言えるでしょう。

ロボットがSDGsに及ぼすメリットとして例えば下記のようなものが挙げられます。

メリット1:モノの搬送や移動の自動化

メリット2:生産性の向上や労働力不足の解消

メリット3:従来届かなかった場所のモニタリングや分析

メリット4:教育や医療現場における人々の補助・指導

これらの基本的な要素を中心に、ロボットはSDGsを達成するために多くの機会を提供していくとされています。その分野はヘルスケアやインフラ、災害対応、生態系監視、医療、福祉、男女共同参画の実現など多岐に渡っていきます。

では、具体的にロボットが与える影響はどのようなものがあるのでしょうか?ここからは、代表的な事例を述べていきたいと思います。

ロボットがSDGsに与える影響の具体例は?

ロボットが影響を与える代表的な項目として、2つのSDGsを見ていきましょう。

ロボットがSDGsに与える影響:SDGs3「すべての人に健康と福祉を」

ロボットは、SDGs 3「すべての人に健康と福祉を」に特に貢献するとされています。

例えば、医療現場において治療や検査を補助するロボットはすでに医療の質を向上させています。またロボットによって検査が迅速になることで、医療に関するデータが蓄積され、より個人個人に適した医療行為を受けられる可能性も上がってきます。このようなロボットとデータの連携には人工知能(AI)の分野も密接に関わってきています。

AIに関してはこちらの記事でも紹介していますので、是非ご一読ください。

関連記事:【知っておきたい最前線!】人工知能(AI)とSDGsとの関係は?

また、非行型ロボット(ドローン)による宅配サービスによって、人々の健康を支える医薬品や必要な食料品へアクセスしやすくなることが期待されます。

さらに、人間との触れ合いをメインとしたソーシャルロボットは、手洗いなどの衛生を促進したり、手足の不自由な子供や自閉症児の発達を支援したりすることができるとされています。

ロボットがSDGsに与える影響:SDGs8「働きがいも 経済成長も」

ロボットは、SDGs8「良い仕事と経済成長」にも大きく貢献することができます。

代表的なものとして、これまでは非常に面倒だったり危険だったりした仕事を人の代わりに行うことで、ものづくりの生産性が向上されていきます。こうした重労働や危険労働の代替は、特に日本などの高齢化や人口減少が進む社会において効果が大きいとされています。

参考:MIT News

ロボットは様々な職業における人々の訓練にも利用できます。単純な作業に関する未熟者の訓練から、心臓血管外科医などの高度に専門化した熟練労働者まで、一連の手順や動作を繰り返し見せることで訓練の効率向上につながっていきます。ロボットによる必要な動作の紹介は、動的な職場における作業効率の改善にも役立ちます。

今回の国際会議では、ロボットを使って女性に技術的なスキルを教える取り組みも紹介されました。これは、文化的な要因で女性の労働参加率が低い国において、ロボットを使って技術的なスキルを教える取り組みです。取り組みの中で、女性にとってはロボットによる指導がなじみやすく、配管工事などの伝統的に男性主体のスキルを性別関係なく向上させ、生活のレベルを改善させることに役立つとされています。こうしたロボットの活用は、SDG5「男女共同参画」にも密接に関わってきます。

ロボットがSDGsに与える影響:そのほかのSDGs項目

この他にもロボットが影響を与えるSDGsの項目はたくさんあります。

✔︎ロボットがSDGsに与える影響:そのほかのSDGs項目

SDGs5「質の高い教育をみんなに」、SDGs 7「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」、SDGs9「技術革新の基盤をつくろう」

SDGs11「 住み続けられるまちづくり」、SDGs12「つくる責任 つかう責任」、SDGs13「気候変動に具体的な対策を」

SDGs14「 海の豊かさを守ろう」、SDGs15「 陸の豊かさを守ろう」

例えば、ロボットは教育の質を向上させることでSDGs5「質の高い教育をみんなに」の達成に貢献できると言われています。ある学校では、水中ロボットを使って、子供たちが遠隔地から遠隔探査ロボットを海で探検させ、生態系や資源の汚染について学ぶプログラムがなされています。これは、SDG14「海の豊かさを守ろう」の貢献にもつながっていきます。

従来届かなかった場所へのアクセスという意味では、SDGs 7「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」やSDGs13「気候変動に具体的な対策を」にも役立ってきます。例えば、海底の地形や環境を調査することで洋上風力発電所などのインフラを最適に配置できるようにすることが期待されます。

また、SDGs9「技術革新の基盤をつくろう」にもロボットは影響を与えます。例えば、ダム、橋、港湾、プラントなどインフラの点検や保守を通じて、強靭な社会の基盤を維持し改善することにもつながります。さらに、都市の交通の効率化や、自動走行などの次世代の移動手段の普及にも役立つとされています。

最近注目されているロボットの活用として、災害の予防や対応にロボットを活用することが挙げられます。これは、SDGs11「 住み続けられるまちづくり」に関連します。ロボットは、危険な環境にアクセスするだけではなく、自然災害や事故があった場合により迅速な復旧を可能にします。また、測量や地図作成の支援を通して、社会や経済活動の再開に必要な安全な環境を確保するための調査にも役立ちます。

最後に、ロボットの役割としてSDGs12「つくる責任 つかう責任」への貢献に関して述べておきます。ロボットシステムを使用して、人間の行動や社会を啓蒙していくことで、食品、水、エネルギーの不要な消費を削減することであるとされています。

ロボットがSDGsに与える影響で気をつけたいことは?

このようにロボットには興味深い応用の可能性が沢山あり、SDGsの達成に向けて様々な面で貢献する可能性を秘めています。一方で、ロボットの利用が直面している現実的な課題を認識するも必要です。ロボットのSDGsの影響に関して気を付けたい点をまとめてみました。

✔︎ロボットがSDGsに与える影響で気を付けたい点

懸念点1: 労働環境の劇的な変化

懸念点2: 環境への悪影響

懸念点3:格差の拡大やプライバシーの問題

懸念点4:ロボットとSDGsの両面に関する理解不足

① 労働環境の劇的な変化

あらゆる新しい技術に当てはまることですが、ロボットも社会やSDGsへの良い影響と悪い影響が考えられます。

気を付けたい点として例えば、労働環境の劇的な変化が挙げられます。過去の歴史を振り返ると、新しい技術の革新は大きな雇用の変化を生み出してきました。ロボットの台頭によって、繰り返し作業や危険作業が置き換えられることが考えられますが、詳細な雇用の進化や消失、新しい仕事の在り方を予測することは難しいことです。

ロボットの最近の特徴として、単純な作業だけではなく、高度なスキルを必要とする作業も自動化できることが挙げられます。例えば、外科、放射線科、皮膚科などの医療専門分野の診断は自動化の開発が進んでいます。この傾向を鑑みると、専門的な分野を含めた様々な労働に変化が起こることが予期されます。

一方で、ロボットの導入は、ロボットを含むサービスや事業の設計、応用、メンテナンスに関わる新たな仕事を生むともいわれています。これらの仕事は新たな雇用機会とも考えられますが、こうした仕事内容はあまりユーザーからは 見えない存在であり、過小評価されたり、軽視されたりする可能性があります。そのため、SDGs8「働きがいも経済成長も」やSDGs10「人や国の不平等をなくそう」を後退させないためには、ロボットが創る新しい仕事や業務が適切に認識され、雇用機会として提供される必要があります。

② 環境への悪影響

2番目に紹介するロボットに関する気を付けたいポイントは、環境への悪影響です。ロボットの大量導入は廃棄物やエネルギー消費を通じて、環境に大きな影響を与える可能性があります。これはロボットを動かす時だけではなく、ロボットを製造するための材料や、ロボットをつくる際に必要なエネルギーの消費、破損や老化による廃棄物の発生など、様々な影響が考えられます。

商品の環境への影響を評価する考え方として、その商品が生み出されてから(ゆりかご)から廃棄される(墓場)まで評価するライフサイクルアセスメントというものがあります。ロボットに関してもその実装の度合いを考慮して、ライフサイクルアセスメントの議論が必要になってきます。

③ 格差の拡大やプライバシーの問題

3番目に紹介するロボットの課題として、格差やプライバシーなど社会的な問題が挙げられます。

SDGsは人々の生活に密接に関わっているがゆえに複雑なものでもあり、技術だけでは対応できない課題です。不十分な制度のままではロボットが普及する過渡期で格差や不平等が進む可能性があります。例えば、医療用ロボットの活用は医療の質を向上させることができますが、社会システムが整わなければ必ずしもすべての人に医療行為を提供することには貢献できません。

先ほど述べたとおり、ロボットは新しい雇用を提供する可能性がありますが、その内容や機会の理解が進んでいないと問題が生じる可能性があります。同様の議論は教育の面での不平等にも当てはまります。また、ロボットは多くのセンサーやインターネットに接続されるため、セキュリティ対策の不備がある場合プライバシーが侵害される恐れがあります。さらに、人の行動に影響を与えるためロボットや監視のためのロボットは、人々の人権をどう扱うかと問題提起もしています。

④ ロボットとSDGsの両面に関する理解不足

今回の国際会議では、ほとんどの政府機関やメディアが、ロボットが提供する機会を誤解していることも強調されています。特にロボットの容姿や表現のみが注目され、特定の状況やタスクに適応したロボットの可能性に関する理解の機会が限られています。

また、ロボットや人工知能(AI)に対する誇張された表現は、時に不必要な反発を招くこともあります。ロボットを使ったサービスを検討してテストする際、人は非常に大きな期待を抱く傾向にあります。逆にこの期待が裏切られると、このような技術は使い物にならないという時期早々な結論に至ることがあります。

最後に、ロボットコミュニティとSDGsコミュニティがそれぞれを理解できておらず、連携が取れていないことも問題です。そのため、より多くのワークショップなど、両者の距離を縮めるような取り組みがより密接な関係が必要です。

ロボットがSDGsに与える影響のまとめと私達にできること

ここまで、ロボットがSDGsに与える影響に関して述べてきました。もう一度主なメリットと懸念点をまとめてみます。

ロボットがSDGsに与える影響に関するまとめ

✔︎ロボットがSDGsに与える影響:メリット

メリット1:モノの搬送や移動の自動化

メリット2:生産性の向上や労働力不足の解消

メリット3:従来届かなかった場所のモニタリングや分析

メリット4:教育や医療現場における人々の補助・指導

✔︎ロボットがSDGsに与える影響:懸念点

懸念点1: 労働環境の変化

懸念点2: 環境への悪影響

懸念点3:格差の拡大やプライバシーの問題

懸念点4: ロボットの理解不足とルールの欠如

このように新しい技術によって社会が変わっていく中で、私達にできることはなんでしょうか?

私達にできること

✔︎ロボットをうまくSDGsに活用するために私たちにできること

・ロボットの動向を理解する

・自身が興味のあるロボット分野の活用や支援をする

ロボットがより良く活用され、私達の社会が豊かになっていくためには、個人個人がロボットがどのような場面で使われるかを積極的に理解していくことが大切です。最新の動向や現状の手持ちの手段をしることで、社会がきちんと機能出来ているかを確認することにもなります。

また、興味があるロボットを見つけたら、進んでそのサービスや商品を活用してみたり、支援をしてみたるするのも有効です。歴史を振り返ると、新しい技術はどのように扱うかが社会に恩恵をもたらすかどうかの鍵になっていきます。個人、政府、そして環境からの視点でより安全でリスクが低く、さらには多様性を保ったロボットの活用が求められ、そのための政策や規制の枠組みが求められます。

将来は、ロボットや人工知能によって、安全で快適な社会がつくられ、個人個人のものやサービスへのアクセスがさらにしやすくなり、環境やエネルギー問題の心配がなくなるのが理想です。その時には、人はより多くの時間を、自身の好奇心にもとづく創造的な作業や娯楽に費やしているかもしれません。

そのために、今できることはなにか?ぜひ、考えてみましょう。

SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGsアクションを紹介しています。こちらも、本当に有効なのかなという視点ももって是非のぞいてみてください。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。