Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

ごみの量や、生物、人への影響も知りたい。

こんな疑問に答えます。

この記事を書く私は、社会人になってからSDGs関連、環境関連の活動を続けている社会活動家です。

最近、海沿いに暮らし始めたこともあり、綺麗な海に癒される日々を過ごしています。そのこともあって、綺麗な海を後世に繋げていきたいものだと考えています。

一方、人間活動が海に与えている影響はとても大きく、今世紀において「持続可能な海洋の利用」は危険にさらされています。

本記事は「【注目】海洋プラスチックごみ問題の現状は?我々が直面する『プラスチックスープ』の今・未来」について紹介します。

海の豊かさを未来永続的に残すために、海の問題の1つを知ってもらえたら幸いです。

目次

海洋プラスチックごみ問題とは?

まず、海洋プラスチックゴミ問題について簡単に紹介します。

海洋プラスチックごみとは?

海洋プラスチックごみとは、海洋を漂うプラスチックのゴミのことで、大きく2つの分けられます。

✔︎海洋プラスチックごみの大別

① プラスチックごみ(5mmより大きい)

② マイクロプラスチックごみ(5mm以下)

プラスチックはゴミの大きさによって影響が異なり、大きめの「プラスチックごみ」と、ちいさめの「マイクロプラスチックごみ」の、大きく2種類のゴミ問題が生じています。

海洋プラスチックごみ問題とは?

海洋プラスチックごみ問題とは、海洋プラスチックごみによって生じる問題で、海洋生物への殺生や人体影響の可能性などが挙げられます。大まかにいうと次のとおりになります。

✔︎海洋プラスチックごみの大きさごとの問題

① プラスチック共通の問題

分解されにくく、海に一度流入してしまうと、長期間(1,000年〜永久)にわたって海に残る

② プラスチックごみ(5mmより大きい)の問題

海洋生物に絡まるなど、直接的に生死に影響を与えうる

③ マイクロプラスチックごみ(5mm以下)の問題

海洋生物、人体に入り込み、健康に影響を与えうる

詳細については次の記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:【SDGs14】海洋プラスチックごみ問題とは?海洋生物、人への影響を紹介!

海洋プラスチックごみ問題の現状は?

海洋プラスチックごみ問題は、現状で海洋生物や人体に影響を与え始めており、世界的にさらに素早い対応が求められて来ています。

ここでは、海洋プラスチックごみ問題の現状について5つの視点でまとめます。

✔︎海洋プラスチックごみ問題の現状

① プラスチックごみの量

② 影響を受ける海洋生物・陸生生物の割合

③ 人間生活への影響

④ 世界の対応状況

⑤ 現状の延長の未来:プラスチックスープ

海洋プラスチックごみ問題の現状①:増え続けるゴミの量

海洋プラスチックごみ総重量:1.5億トン

年間の海洋プラスチックごみ増加量:800〜1200万トン

過去からの累積により、現状ですでに大量のプラスチックごみが海洋に流出しており、合計で1.5億トンもの海洋プラスチックが海に流入しています。。

そして、少なくとも年に800万トンものプラスチックが新たに海に流入している試算もあり、 海に流入した大量のプラスチックごみが、地球規模で広がっていることが問題になっています。

1度でも海に流入してしまったプラスチックは回収することが難しく、エネルギーもコストもかかります。

また自然分解では数百年、長いものでは永遠に分解されないであろうものもあるため、世界の対策によって、年間の海洋プラスチックごみの量800〜1200万トンから減らしていくことが求められています。

海洋プラスチックごみ問題の現状②:影響を受ける海洋生物・陸生生物

海洋プラスチックごみ問題の1つに、海洋生物への影響があり、現状でも多くの研究や報告が挙げられてきています。

800種以上の海洋生物(海鳥、魚、貝、ウミガメ、クジラ)などがプラスチックを摂食していて、物理的なダメージが報告されています。マイクロプラスチックは生物にとって異物なので、毒性があり、生物組織に炎症が起こります。

例えば、東京農工大学の調査の結果、次のように報告されています。

私たちが多摩川河口で行なった生物調査では、ハゼ、貝類、カニなど、生態系のさまざま生き物の全てから検出されています。

東京湾で捕獲されたカタクチイワシやサバからも見つかっており、イワシ類などを捕食する、より高次の生物種への移行が懸念されます。

また、海鳥の胃の中からのプラスチック検出頻度は年々増えてきており、現在までにすべての78%の海鳥でプラスチック摂取が確認されており、2050年までに99%に達するとも予測されています。

参照:日本野鳥の会

海洋プラスチックごみ問題の現状③:影響を受ける人間生活

海洋プラスチックごみ問題の現状として、人間生活に影響を与え始めていることに反響を呼びつつあります。

2022年、人間の血液の中からマイクロプラスチックが検出されたことが報告され、世界に衝撃を与えました(参照:Environment International)。

現在のところ、マイクロプラスチックゴミの影響により、人体の健康に影響が出るかの決定的な証拠は出ていません。一方、マイクロプラスチック自体は、特定の化学物質を吸着する特性を持ちます。過去に規制がなかったために排出されていた人体に悪影響を及ぼす化学物質等が海を漂っており、これらをマイクロプラスチックが吸着し、食物連鎖によって濃縮され、いずれは人間の体に取り込まれてそれら有害化学物質が人体に影響を及ぼすことが危惧されています。

マイクロプラスチック問題は、2010年に入ってから注目されるようになった問題であり、研究は現在も発展中のため不明なことを含めますが、少なくとも人体に取り込まれることが見つかったのですから、人体に影響を与えやすい状態になりつつあることは確かだと言えます。

また、別の視点で「魚にどれほどのプラスチックが入ってしまっているか?」と調査したものもあります。調査の対象は食用される魚群が多いため、そこで見つかるプラスチックの1部は、魚料理を通して人間に取り込まれることも考えられます。

例えば、

・太平洋ごみベルトで有名な北太平洋環流では,調べた魚の10%-35%の消化管の中からプラスチック片が見つかりました(参照:Plastic ingestion by planktivorous fishes in the North Pacific Central Gyre)

・アメリカとインドネシアの魚市場で購入した魚を調査した研究では,調べた魚の25%で消化管からプラスチック片または繊維が見つかりました(参照:Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption).

海洋プラスチックごみ問題の現状④:世界的対応状況

こうした悪影響の状況を踏まえ、海洋プラスチックゴミ問題の世界的対応の現状として、脱プラスチック社会に向けた動きが活発化しています。

中でも大きな変換点となったのは次のとおりです。

・2015年、SDGsが国連で採択され、海洋汚染はSDGs14の項目として世界的に共通の課題と認識されて、対策開始。

参考記事:SDGs14とは?海の問題と「海の豊かさを守る」ための持続可能な開発目標

・2019年、EUで可決された「使い捨てプラスチック流通禁止指令」により、1部の使い捨てプラスチック(single-use-plastic)の利用がEU各国で禁止。

・2019年、バーゼル条約締約国会議(COP14)で汚れたプラスチックごみの輸出を法的に制限。

世界の動きとしては、まずは大きな枠組みが決まり、その枠組みに従って、各国ごとの規制に落とし込む形で海洋プラスチックごみに関する規制が広がりつつあります。

各国のプラスチック規制については次の記事でも紹介しているのでご覧ください。

関連記事:【注目】海洋プラスチック問題への世界の対応|世界と日本の比較

海洋プラスチックごみ問題の未来:プラスチックスープ

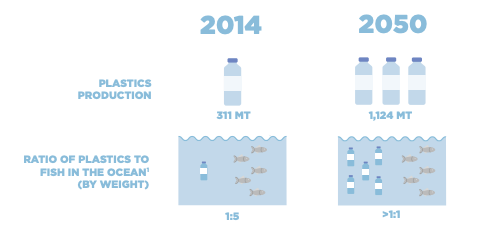

海洋プラスチックごみ問題の現状の延長には、「魚よりもプラスチックの方が多い」プラスチックで溢れる海が30年後に待っています。

現状のプラスチックの海への流出が続く場合、2050年には海洋中のプラスチックゴミの量が魚の量を超えると言われています。

また、海流によっては、海の中には、海水が流れやすい場所、澱みやすいところがあり、特に淀みやすい所にはプラスチックが高濃度にたまるために、その海域のことを『プラスチックのスープ』と呼ぶこともあります。

海がプラスチックで覆われていることから「plastic soup(プラスチックのスープ)」と呼ばれる海 参照:textilia

今の世界の状況を鑑み、揶揄したようなショートCMもできているので、ぜひプラスチックとの向き合い方を考える1つにしてください。

海洋プラスチックごみ問題の現状の課題と対策

様々な海洋プラスチックの悪い影響が挙げられており、その対策として多くの取り組みがなされています。

中でも国際的で統一した目標を掲げて世界的に取り組まれているのが「SDGs」で、海の項目は14番(SDGs14)です。

SDGs14とは「海の豊かさを守ろう」という目標のもと、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することを目的に作られました。

海は「食資源(お魚・海藻)、医薬品、燃料の天然資源、排出物/汚染物の分解・除去」など、私たちの生活からは切り離せない大切な自然です。

一方、人間の活動によって、その海が汚され、海の資源が致命的なダメージを受けつつあるため、持続的に海の豊かさを守る上でSDGs14が大事になります。

詳細については次の記事で紹介します。

関連記事:SDGs14とは?海の問題と「海の豊かさを守る」ための持続可能な開発目標

海洋プラスチックごみ問題の現状を知り、できることから始めよう!

本記事は、「【注目】海洋プラスチックごみ問題の現状は?我々が直面する『プラスチックスープ』の今・未来」について紹介しました。

記事をとおして、海洋プラスチックごみ問題について理解が深まり、「海の豊かさを守る」ために、何ができるかを考えるキッカケになれていたら嬉しです。

また、具体的に何をしたら良いのか?という点については次の記事でまとめているのでぜひご参考にしてください。

関連記事:【今日からできる!】SDGs14「海の豊かさを守ろう」の達成に向けて私たちにできること

SDGs14以外に私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGsの具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。

Susttyの注目記事

持続可能な未来の実現できる情報を発信しています。

・SDGsとは?

・気候変動の影響は?

・毎日どうやって過ごせば良いの?

2020年台は、今後の地球の持続性における分水嶺であり、この数年のアクションの変化が、今後の地球の住みやすさに劇的な変化をもたらします。

SDGs・気候変動・環境問題などを参考に「持続可能な社会」の参考にして頂けたら嬉しいです。