Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

カーボンクレジットって聞いたことけど、どういう意味なんだろう?

こんな疑問に答えます。

この記事を書く私は、サステナブルに興味がある研究開発者です。地球の持続可能性を高めるためにさまざまな視点で活動を行い、次世代のモノづくりやソリューションを作っています。

地球の気候変動を抑えるために技術やビジネスのアイディアを考える一方で、様々な方法で温室効果ガスを減らせるといいなあと思います。

今回は、前回取り上げたカーボン・オフセットに関連して、気候変動を抑えるための重要な鍵となる可能性があるカーボンクレジットの内容や課題に関してみていきたいと思います。

本記事【SDGs13】気候変動を解決する切り札?カーボンクレジットを解説!」を通して、SDGs13の目標達成に向けて一人一人ができることを知り、今日からの取り組みに繋げてもらえたら嬉しいです。

目次

カーボンクレジットを知る前のおさらい

今回取り上げるカーボンクレジットは、気候変動に関する持続可能な開発目標「SDGs13」とカーボン・オフセットという二つの要素に関連しています。そこで、ここではまずSDGs13とカーボン・オフセットに関して簡単におさらいしておきます。

SDGs13とは?

SDGs13とは「気候変動に具体的な対策を」というキャッチフレーズのもと、人の生活に由来する気候の変化をとどめ、今後発生していく自然災害に対して適応していくことを目的とした持続可能な開発目標です。

気候が変動し平均的な気温が高まっていくと、熱波や干ばつ、集中豪雨、自然火災、大型台風など様々な自然災害が増加すると予測されています。そのため、気温の上昇を緩やかにし、その影響を緩和するために、温室効果ガスの削減が求められています。また、まちづくりや人々の対応を通して、気候変動による環境の変化に適応していくことも重要となっています。

詳細については次の記事で紹介します。

関連記事:SDGs13とは?地球温暖化の問題と持続可能な開発目標「気候変動に具体的な対策を」

カーボン・オフセットって何?

カーボン・オフセットとは、自らの温室効果ガスの排出量を、他の場所での森林保護や省エネ技術、再生可能エネルギー導入といった活動による削減量(カーボンクレジット等)で埋め合わせるという仕組みです。気候変動の対策に関して主に3つのメリットがあります。

1.いつ、どこで、どのように温室効果ガスを削減するかについて柔軟性を持たせることで、気候変動目標の達成のハードルを下げることができる。

2.排出量削減のための経済的価値を提供することで、技術やプロセスの変化を促進し技術革新を奨励することができる。

3.より多様な行動を早期に促すことで、温室効果ガス排出の削減を加速させることができる

カーボン・オフセットの仕組みに関してはこちらの記事で紹介しています。

カーボンクレジット

カーボンクレジットはカーボン・オフセットの取り組みの中で、温室効果ガスの削減に対する対価になります。温室効果ガスの取り組みを行った結果、実際に削減できた量に対して、クレジットという形で経済的な価値が与えられます。

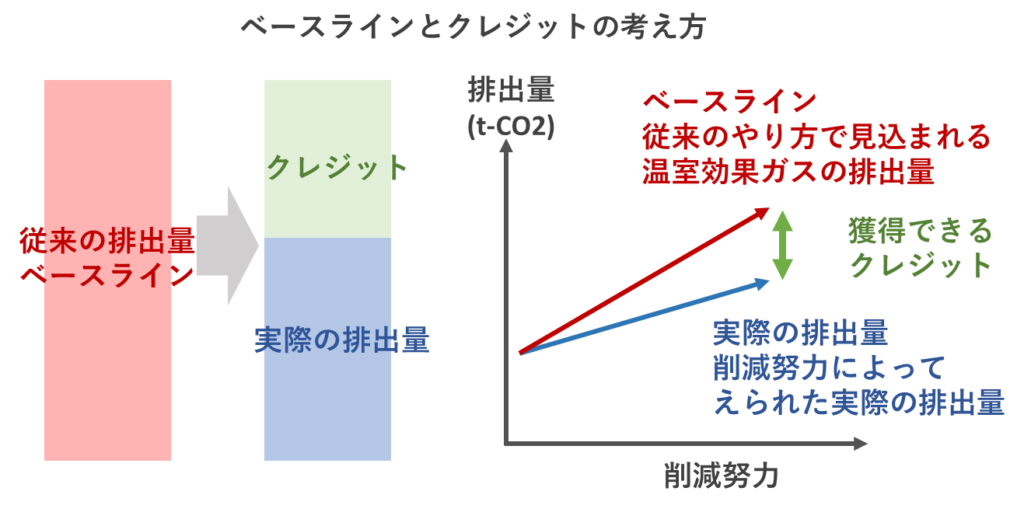

一般に、,従来の排出量見通し(ベースライン)に対して実際の排出量が下回った場合、その差分を評価(モニタリング・レポート・検証)することで、クレジットとして認証していきます。

クレジットは温室効果ガス排出削減量として「トン-CO2」単位で認証されます。基本的には削減努力を増やしてより多くの温室効果ガスを削減するほど、多くのクレジットを得ることができます。クレジットを購入する側は、自身の排出量を別途調達したクレジットによってオフセットすることができます。

参考:環境省

どんな種類のカーボンクレジットがあるの?

カーボンクレジットは、その市場や運営の主体によって以下の三つに分類ができます。

1.国際機関が主導し運営

2.各国政府・自治体が主導し運営

3.民間事業者が主導し運営「ボランタリークレジット」

国連や政府が主導し運営される公的な制度と、民間分野が主導し運営される制度があることが分かります。後者は規制や政策に関わらず自主的にクレジット発行・活用が行われる性質を持つことから「ボランタリークレジット」とも呼ばれています。

具体的に1の例としては、京都メカニズムクレジットが挙げられます。2の各国が主導するカーボンクレジットに関しては、国内で取引される制度(日本ではJ-クレジット)のみではなく、二国間の取引も考えられます。

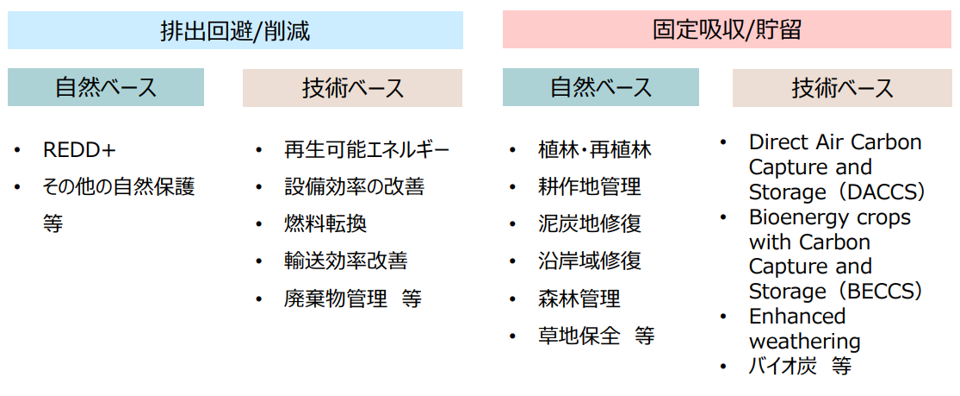

また、削減方法の内容によってもクレジットは分類ができます。主に従来のやり方を変えて排出を削減する方法(排出回避/削減)と積極的に温室効果ガスを固定していく方法(固定吸収/貯蔵)に分けられ、さらに取り組みが自然ベースのものと技術ベースのものが考えられます。

例えば、再生可能エネルギーや効率の良い設備を用いてエネルギーを供給した場合、従来の化石燃料や非効率な設備を用いた場合(ベースライン)と比較して、温室効果ガスの排出が少なくなり、この差分をクレジットとして主張することになります。

また、植林や耕作地の管理によって、温室効果ガスの主要なものである二酸化炭素を吸収する樹木や植物の数が増えたとします。この場合、大気中の二酸化炭素を減少させることができ、自然の能力を通して削減した二酸化炭素排出量がクレジットとして請求されます。

カーボンクレジットはどうすれば認められるの?

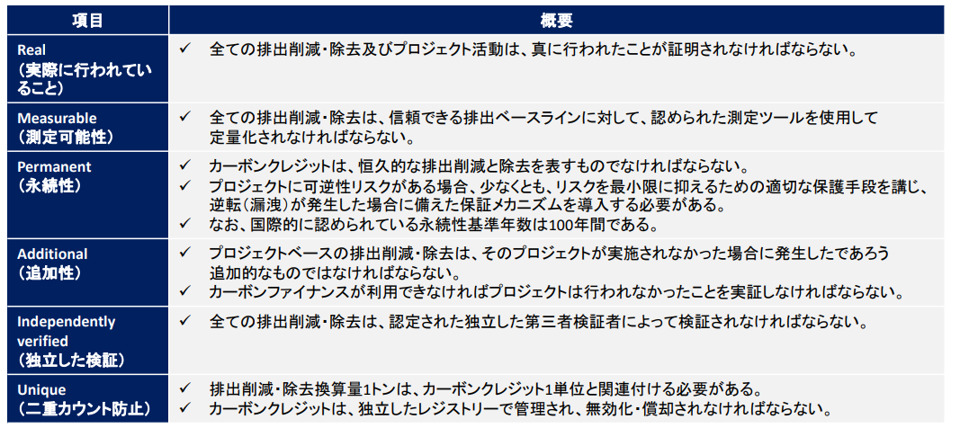

自分たちの活動が温室効果ガスを削減し、カーボンクレジットとして認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。一例として、ICROA(International Carbon Reduction & offset Alliance)で採用されているカーボンクレジットを定める基準には次の6つのものがあります。

参考:みずほリサーチ資料

まずは削減の努力がきちんと評価がされ実際の温室効果ガスが従来のベースラインと削減できているか?という点が重要です。そのためにどのようにしてベースラインを設定するかに関しても議論の余地があります。また、カーボンクレジットを発行する側では、クレジット売却時に削減した結果が無効化されなければいけません。そうでない場合は二重カウントと呼ばれ、経済的なメリットが過多になってしまう恐れがあります。

世界のカーボンクレジットはどれくらいの価格なの?

カーボンクレジットの価格は、これまで全体として増加傾向にあります。例えば、排出量取引制度を初めて導入したEUの価格を見ると、特に2018年以降上昇傾向にあることが分かり、とりわけEUが温室効果ガスの削減目標を引き上げた2020年12月以降、急激に増えていることが分かります。(2021年9月時点で、CO2排出1トン当たり8000円程度)

日本貿易振興機構(JETRO)より転載

日本におけるカーボンクレジットの価格としては、2021年4月の「J―クレジット制度」における平均落札価格が二酸化炭素1トンあたり2500円程度でした。これは前年の価格と比べて約3割ほど増加しています。ただし、クレジットの価格は場所や削減の取り組み内容、政策、そして社会情勢など様々な要因によって変化していきます。

そのため今後の価格のシナリオに関しても、その需要と供給のバランスによって大きく変化すると言われています。多くの企業や団体が温室効果ガスの削減を行いクレジット量が増加すると、供給過多になってクレジットの価格は減少します。しかしながら、各国において引き続き温室効果ガスの排出がつづくと、カーボンクレジットの需要もさらに大きくなり、クレジットの価格も増加することが考えられます。

日本におけるカーボンクレジットの実際の取り組み

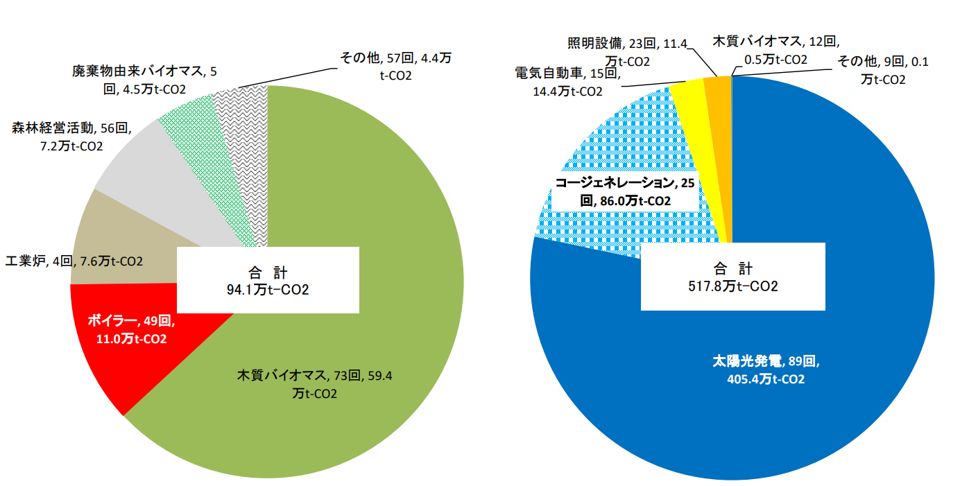

日本では、政府が主導する国内向けのカーボンクレジットとしてJ-クレジットが設定されています。このプロジェクトの登録数やクレジット認証の数はこれまで堅調に増加しており、2021年度までで認証回数は904件、認証量は累計約804万トンになっています。

J-クレジット制度データ集より転載

ただし、日本の温室効果ガスの排出量は約11億トン-CO2ですので、排出量全体と比較するとカーボンクレジットとして取引される量はまだまだ少ないことが分かります。

Jークレジットは政府が主導する仕組みのため、政策の1つとして今後のJークレジットの認証量に関する目標が設定されています。2021年10月に閣議決定された地球温暖化対策計画において、 2030年度のクレジット取引量の目標が1500万トン-CO2と設定されました。

参考:経産省資料

日本にはどんな種類のカーボンクレジットがあるの?

日本におけるカーボンクレジットは、大きく分けると下記のようなものが挙げられます。

J-クレジット制度データ集より転載

例えば、近年自然資源である木質バイオマスを利用することで従来よりも温室効果ガスの排出を削減する取り組みが盛んになっています。また、太陽光発電を用いることで、従来火力発電所と比較した排出削減分のクレジット発行が最も多くなされています。さらに、エネルギーを利用する設備の効率化によってクレジットが発行されていることも分かります。

なお、それぞれの取り組みの詳細は、実施している企業や団体で異なっており、実際の削減量の計算の根拠は個別の事例を見ていく必要があります。

カーボンクレジットの課題は?

カーボンクレジットは比較的あたらしい仕組みであり、様々な国や自治体、企業、そして団体が取り組みを行っている状況です。そのような状況でカーボンクレジットが本当に気候変動の解決に寄与できるかに関して、下記のような課題が挙げられます。

- クレジットの評価方法が曖昧で、実際の温室効果ガスの削減に結びついていない

- クレジットを購入することのみに集中し、温室効果ガスの削減努力がおろそかになってしまう

- クレジットを発行する側と購入する側の両方が排出量削減を主張してしまう

- 一部の企業や団体のみがクレジット活用し、格差が拡大してしまう

まず大切なのは、正当性のある手法で評価し公正なクレジットの配当がなされることです。不透明な評価基準や曖昧な手順では、温室効果ガスの削減に結びつかなかったり、不信感のみが募ってしまったりしてしまいます。また、温室効果ガスは社会全体で削減する必要があり、クレジットに頼るだけではなく、各企業や団体そして個人が自助努力を欠かさないことも、根本的な課題になってきます。

カーボンクレジットに関するまとめと私たちにできること

いかがでしたでしょうか?カーボンクレジットに関してなるほどと思った点やおかしいなと感じたことがあるかもしれません。

また、個人としてカーボンクレジットを導入しようとなると、少しハードルが高いイメージがあるかもしれません。

いずれにせよ私たちに出来ることの第一歩としてどんなクレジットがあるのかな?と疑問を持ち、自分の興味に適したものを試してみようかな?とアクションしてくのは大切なことだと思います。

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々な気候変動の解決に向けたアクションを紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。

>【警鐘】気候変動とは?歴史、原因、現状の進捗度と影響、対策と未来の全てを紹介