Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

こんな疑問に答えていきます。

この記事を書く私は、サステナブルに興味がある研究開発者です。人と地球の持続可能な在り方を模索してさまざまな視点で活動を行い、次世代のモノづくりやソリューションを作っています。エネルギーは社会を支える根本的なものなので、無駄に悲観することなく、現状のエネルギーの在り方や課題に関して理解しておきたいなと個人的にも思います。

そこで本記事では、「【解説】SDGs7に関する問題点は?日本のエネルギー問題と原因を紹介」と題して、エネルギーの日本の現状をみていきたいと思います。

日本の現在の状況について知り、どんなことができるのか考え、日々の生活での改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs7に関する問題点:日本のエネルギー問題をみていく前に知るべきこと

SDGsとは?

そもそもSDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際的な目標です。17のゴールに分かれていて偏りなく「持続性」を推進できるように作れています。

SDGsはさらに、それぞれのゴールを達成するために細かく決められた169のターゲットを含んでいます。包括的なため分かりにくい印象もありますが、SDGsという指標を上手く活用して、持続可能性に関する取り組みに生かしていくことが大切だと思います。

詳細については次の記事で紹介します。

SDGs7とは?

SDGs7は、「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」のキャッチフレーズのものと、すべての人が手ごろな価格でクリーンなエネルギーを使えることを目標としています。

あらゆる人々が、手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保できることを目指します。快適な生活を送りながら、地球環境を保っていくことが理想です。しかし、現状では誰しもが電力を利用できるとは限りませんし、エネルギーがクリーンでないことも多々あります。

SDGs7に関してはこちらの記事でも紹介しています。

では、ここからはSDGs7に関する問題として、日本のエネルギーの課題と原因を見てきたいと思います。

SDGs7に関する問題点:日本のエネルギー問題の切り口

本記事では、SDGs7に関する問題点として、日本のエネルギーの課題を3つ切り口からを紹介していきます。

✔︎SDGs7の問題点:日本のエネルギーの課題

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題①:エネルギー自給率の低さ

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題②:電気料金の納得感の少なさ

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題③:再生可能エネルギーの低さ

参考:資源エネルギー庁

これらのポイントはそれぞれが密接に関わっていますが、本記事ではそれぞれ3つに区切って紹介したいと思います。では、第一のポイントからみていきましょう。

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題①:エネルギー自給率の低さ

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題①:エネルギー自給率の低さ

第1に取り上げるSDGs7の問題点 日本におけるエネルギー問題①は、エネルギー自給率の低さです。

私たちが生活や経済活動で必要としているエネルギーのうち、自国内で確保できる比率をエネルギー自給率といいます。日本では、高度経済成長期にエネルギー需要が大きくなる中で、エネルギーの供給源として石炭から石油への転換が進み、石油が大量に輸入されるようになりました。

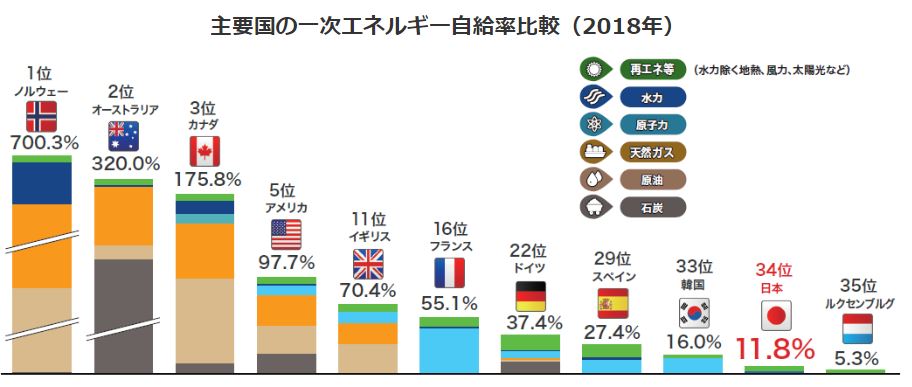

その結果、日本におけるエネルギー自給率は大幅に低下しています。1960 年には国産石炭や水力などで自給率が約 6 割だったものが、2020年では、日本のエネルギー自給率は 11.2%となっています。下は2018年における、各国のエネルギー自給率を比べたものですが、他の先進国と比較して日本の自給率が低いことが分かります。

参考:エネルギー白書2022

エネルギー自給率が低いことは、国際情勢などに影響されて安定的にエネルギー源を確保できないことが問題となってきます。例えば、日本は原油輸入の約92%を中東に依存していますが、もし政情が不安定化し近郊の海峡での航行が難しくなると、世界のエネルギー価格が高騰すると言われています。直近のウクライナの情勢も大きな懸念となっています。

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題①:エネルギー自給率の低さの原因は?

どうしてエネルギー自給率が低いの?

日本の自給率が低い原因は、エネルギーの使用量に対して、現在使用している化石燃料の資源が乏しいことです。エネルギー源として使われる石油・石炭・液化天然ガス(LNG)などの化石燃料はほとんどなく、海外からの輸入に大きく依存しています。

どうして乏しい化石燃料を使用しているの?

化石燃料が乏しい状況ながら使いづつけている原因は、日本にある資源である太陽光、風力、地熱などを利用できていないということにもあるとも言えます。例えば、火山国である日本は、アメリカ、インドネシアに次ぐ、世界第3位(2,347万kW相当)の地熱資源大国です。しかしながら、国内で稼働中の地熱発電所の出力は、36地点で合計約52万kWと、地熱資源量のわずか2.2%であり、この発電出力は世界第10位です。日本には豊富な地熱資源量がありながら、十分利用されずにいます。

参考:日本地熱協会

どうして国内のエネルギーが有効活用できないの?

日本国内のエネルギー利用が進まない理由は様々考えられますが、これまでは海外から輸入する化石燃料と比較して国内のエネルギーを利用した場合の経済性が少なかったことが挙げられます。この要因として、エネルギー利用技術に関わるコストや産業の構造、エネルギー政策、国民の理解などが挙げられます。詳しくは、再生可能エネルギーのパートで見てきましょう。

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題②:電気料金の納得感の少なさ

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題②:電気料金の納得感の少なさ

第2に取り上げるSSDGs7の問題点/日本のエネルギー問題②は、電気料金の納得感の少なさです。

人々の生活や経済活動のためには電気料金は安い方がいいですが、現状主に使用している化石燃料にとぼしい日本では発電にコストがかかります。そのため、電気料金に関して満足している人は少ないのが現状です。

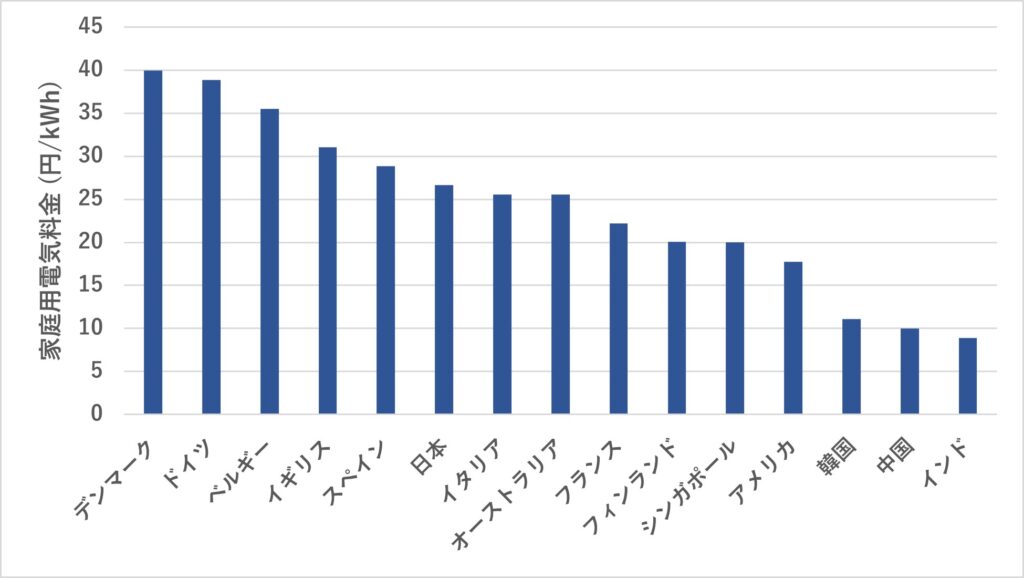

東日本大震災以降、電気料金は上がっています。原油価格の下落などで2014~2016年度は低下しましたが、その後はふたたび上昇しています。現在では、2010年と比べて家庭向けで約22%、産業向けで約25%上昇しています。

ただし、世界的にみますと日本の電気料金は比較的高い程度の位置づけです。日本よりも電気料金が高い国として、デンマークやドイツが挙げられますが、これらの国々は再生可能エネルギーによってつくられた電気の買い取りを積極的に行っており、さらに環境を守るための環境税も上乗せされるため電気代が高くなっています。

参考:Statista

。

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題②:電気料金の納得感の少なさの原因

どうして電気料金の納得感は少ない?

電気料金の納得感の少なさの原因として、エネルギーが火力発電にみられるように化石燃料に依存(77%程度)しており、原料価格の目安である原油の価格が上がっていることにあります。原油価格は、2004年ごろに増加した後、2014~2016年に低下しましたが、近年再び増加傾向にあります。また原子力発電の停止にともなって化石燃料を使う火力発電が増加しており、化石燃料のほとんどを海外からの輸入に頼っているため、火力発電はどうしても燃料価格が高くなります。

また、再生可能エネルギー(再エネ)のコストも納得感を下げる一因として挙げられます。クリーンなエネルギーが広まることはいいことですが、一方で再エネを買い取るための費用の一部は「賦課金」として国民が負担しており、十分な説明がないと不信感が広がってしまいます。

参考:資源エネルギー庁

どうして原油の価格が上がっているの?

近年の原油価格の高騰の理由は3つ挙げられます。第一に、世界的に脱炭素化の流れが加速するなか、近年、化石燃料への投資が低迷していたこと、②2020年春先のコロナショックを経て、主要国の景気が持ち直し、原油需要が急増したこと、③ウクライナに侵攻したロシアに対する経済制裁により、ロシア産原油の供給不安が高まったことが考えられます。

どうして世界的に脱炭素化の流れなの?

2000年代始めから、人々の影響によって二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが大気中に増加し、気候変動が起きることが懸念されてきましたが、近年、温暖化の影響が顕在化し、世界の危機感が高まっています。気候変動にともなう自然災害、日照りや干ばつ、火災、台風、海面上昇などが顕著になってきた結果、世界において二酸化炭素の排出を減らそうとする動きが本格化しています。世界の主要な産業を見ても、つぎつぎと脱炭素を表明する企業がでてきており、世界的な脱炭素の流れが加速しています。

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題③:再生可能エネルギーの利用不足

SDGs7の問題点/日本のエネルギー課題③:再生可能エネルギーの利用不足

SDGs7の問題点/日本のエネルギー課題③は、再生可能エネルギーの利用不足です。

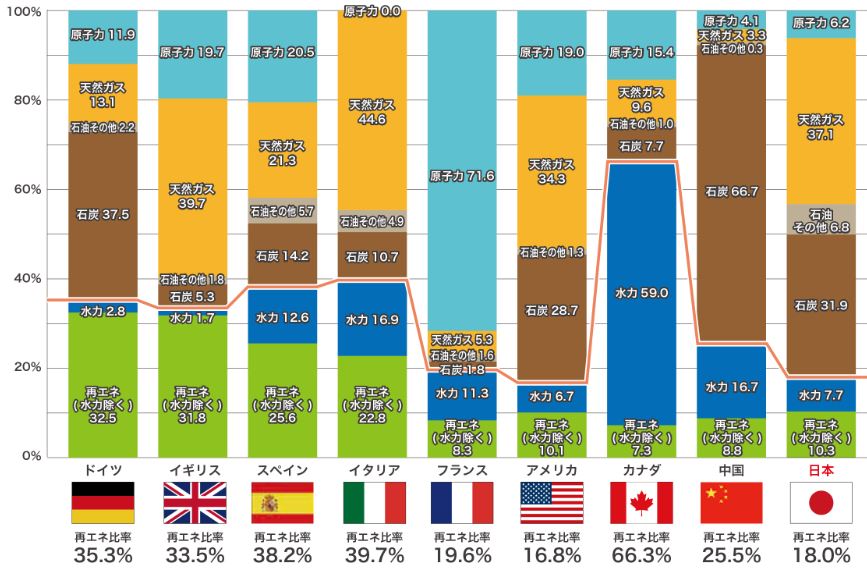

再生可能エネルギーとは、太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった二酸化炭素を排出しにくい国産エネルギー源になります。温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、今後の主力電源(電気をつくる方法)と位置づけられてられています。しかしながら、日本ではその導入量が少ない状況です。

例えば、2020年における日本の発電量に占めるエネルギー源をみていますと、水力が約8%、水力を除く再生可能エネルギーが10%程度になっています。このように、日本のエネルギーの大半が化石燃料に依存していることが分かります。

ヨーロッパやカナダなどの他の先進国と比べても、日本は化石燃料への依存が大きい状況です。

資源エネルギー庁より転載

SDGs7の問題点/日本のエネルギー課題③:再生可能エネルギーの利用不足の原因

どうして再生可能エネルギーの利用が不足(1)?

再生可能エネルギーの普及が遅れている理由は、その種類によって異なりまが、例えば、太陽電池や風力発電では、発電にかかるコストの高さがあげられます。一例として、日本と欧州における太陽光発電システムにかかる費用を比較してみると、日本は欧州と比べて、発電するコストが2倍ほど高いです。その理由を見るため日本は海外と比較すると、太陽光パネルや風力発電機本体を購入する費用が約1.5倍高く、工事費も約1.5~2倍高くなっています。

参考:自然エネルギー財団

どうして再生可能エネルギーの利用が不足(2)?

再生可能エネルギーの普及が進んでいない理由として、日本の島国特有の地理的な影響も考えられます。日本はアメリカや中国と比較的すると、面積が小さく平野部も少ないと言えます。さらに自然保護区域によって、例えば地熱などの再生可能エネルギーを検討できる面積が限られています。そのため再生可能エネルギーを設置できる場所も限られていきます。また、ヨーロッパ諸国のように地続きではないため、国をまたいだ電力の融通が難しいことも再生可能エネルギーが広がっていない一因として挙げられます。

どうして再生可能エネルギーの利用が不足(3)?

再生可能エネルギーが広まっていない次の理由としてエネルギー政策も挙げられます。不透明なエネルギー政策や環境影響を鑑みない再生可能エネルギーの開発の結果、人々の間に新しいエネルギーへの不信感が生じ、再生可能エネルギーの開発への理解がえられないことも原因として挙げられます。例えば、地熱利用に関しては温泉業者や地元の方々の反対が見られます。

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題のまとめ

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題のまとめ

ここで、SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題をもう一度まとめます。

✔︎SDGs7の問題点:日本のエネルギーの課題

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題①:エネルギー自給率の低さ

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題②:電気料金の納得感の少なさ

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題③:再生可能エネルギーの低さ

SDGs7に関する問題点/日本のエネルギー問題を踏まえ私達にできること

ここまでSDGs7に関して、日本の現状を見てきました。最後に、このような状況において、私たちにできることを紹介します。

✔︎SDGs7に対して私たちにできること

① 日ごろ使っているエネルギー(とお金)を節約してみる

② 温室効果ガスの排出が少ない製品やサービスを使ってみる

③ エネルギーや温室効果ガスを有効活用する新しい技術を知って試してみる

詳細を次の記事でみていきますので、是非お付き合いください。

>【今日からできる!】SDGs7の目標達成に向けて私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGs7の具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。