Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

どんなことが問題なのか?なにができるのか?知れたら嬉しい。

こんな疑問に答えていきます。

本記事では「SDGs9とは?社会の基盤に関する問題と、産業や技術革新をつくるための持続可能な開発目標」について紹介します。

本目標は様々な要素から構成されていることもあり、これまでまとまった解説があまりありませんでした。ここでは、SDGs9に関する世界と日本の状況、そして私達に何ができるのかを見ていきたいと思います。

SDGs9について知り、どんなことができるのか?考え、日々の生活での改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs9とは?

SDGs9とは「産業と技術革新の基盤をつくろう」という目標のもと、しっかりとした社会の基盤(インフラ)をつくることで、産業や技術革新(イノベーション)を促進することを目的としています。

太古の昔から、人は生きるため、そして生活を便利にするために、知恵を絞って道具や方法を生み出してきました。例えば、約百万年前に火を使うことを覚えた人類は、その技術をあかり、暖房、調理、猛獣からの防御などに利用してきました。

現代の生活も、人々の創意工夫による発展の歴史の延長にあり、特に1800年代から始まる産業革命といった新たな産業や技術革新によって支えられています。例えば、日本の高度経済成長や近年の東南アジア諸国の発展が一例として挙げられます。この社会発展に関連する重要なキーワード、SDGs9に含まれる「インフラ」、「産業」、「イノベーション」です。

インフラ:ここでのインフラとは、電気、ガス、水道、交通、インターネットなどの生活の基盤となる仕組みを指します。

産業:モノやサービスを生産する活動のものさしで、人々が生計を維持するために営む生産的活動です。

技術革新:生産を拡大するためにやり方大きく変化させたり,新たな方法を導入することを指します。また新しい製品の開発や、資源の獲得,組織や制度の改革も含まれます。

SDGs9はこれら3つの要因を基軸に構成されており、それらの進展を通して、SDGsのスローガンでもある「誰一人取り残さない」社会を実現しようとしています。また、これら3要素への継続的な投資は、その国そして世界における継続的な経済成長にも必要不可欠となっています。

しかしながら、世界を見渡すと、現代でもこれら3要素が満たされていない地域が数多く存在します。近代的な移動手段や情報通信技術を利用できない地域が多く存在し、さらには電力や水道などの最低限のインフラすら整備されていない地域があります。

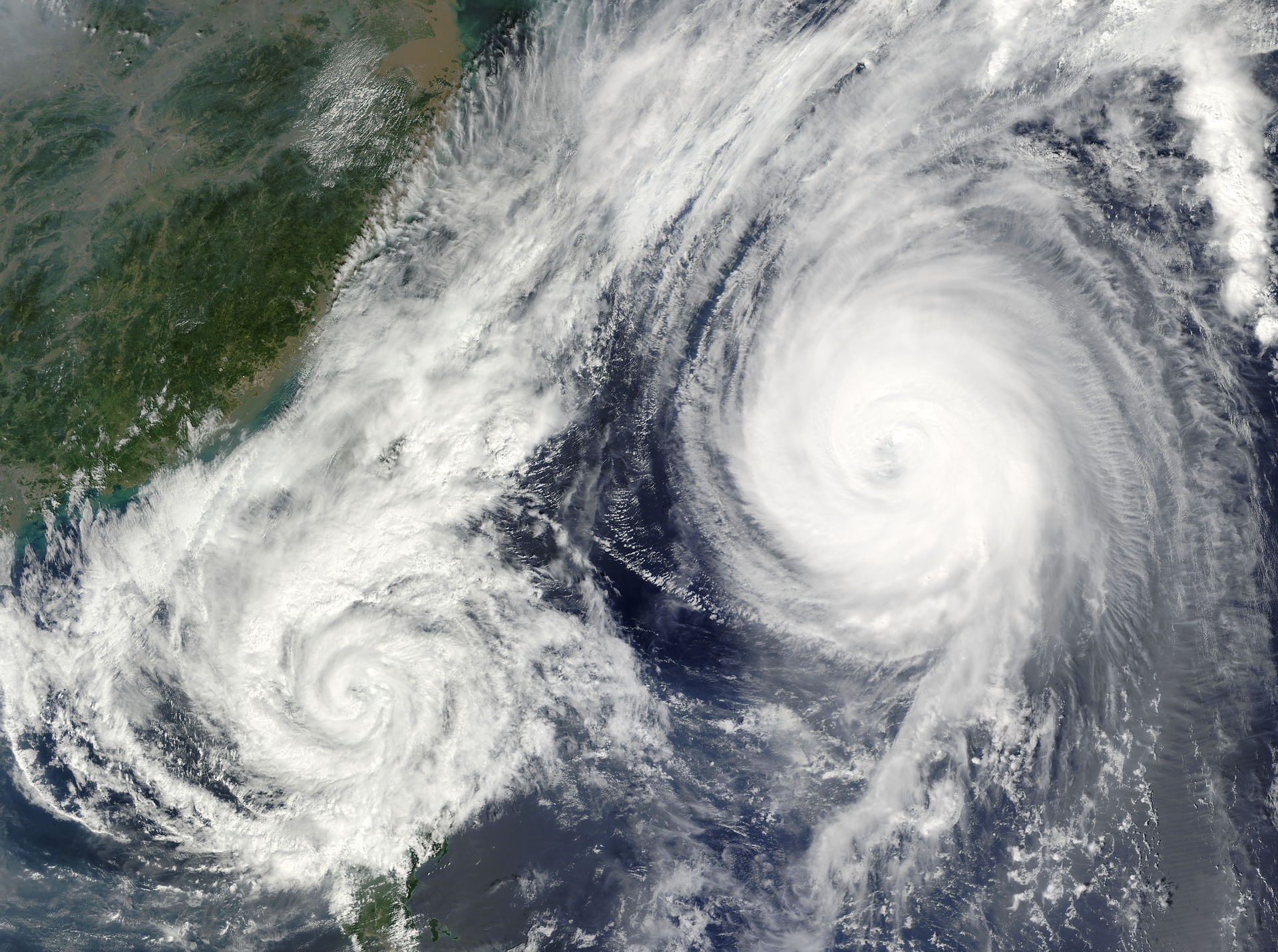

日本においては、頻繁に生じる地震や台風によってインフラがダメージを受け人々の生活に支障がでる状況が発生しています。また、スマートフォン、自動運転、インターネットに繋がった家電など、日進月歩のイノベーションとどのように向き合っていくかも考える必要があります。そこには、環境に配慮した持続可能な発展の要素も取り入れる必要がでてきます。

SDGs9とは?分かりやすく言うと「社会の土台を整えてモノやサービスを創っていこう!」

少し堅い言葉が続きましたが、SDGs9とは、分かりやすく言うと「社会の土台を整えてモノやサービスを創っていこう!」ということです。

SDGs9で問題になっていること(世界)

世界において、SDGs9で問題になっていることはたくさんありますので、主に2つを紹介します。

✔︎SDGs9の問題(世界)

① 水道や電力、情報技術などインフラ整備が進んでいない

② 産業や技術の発展が起こりにくい

① 水道や電力、情報技術などインフラ整備が進んでいない

SDGs9の世界の課題の1つは、水道や電力、情報技術などインフラ整備が進んでいないことです。

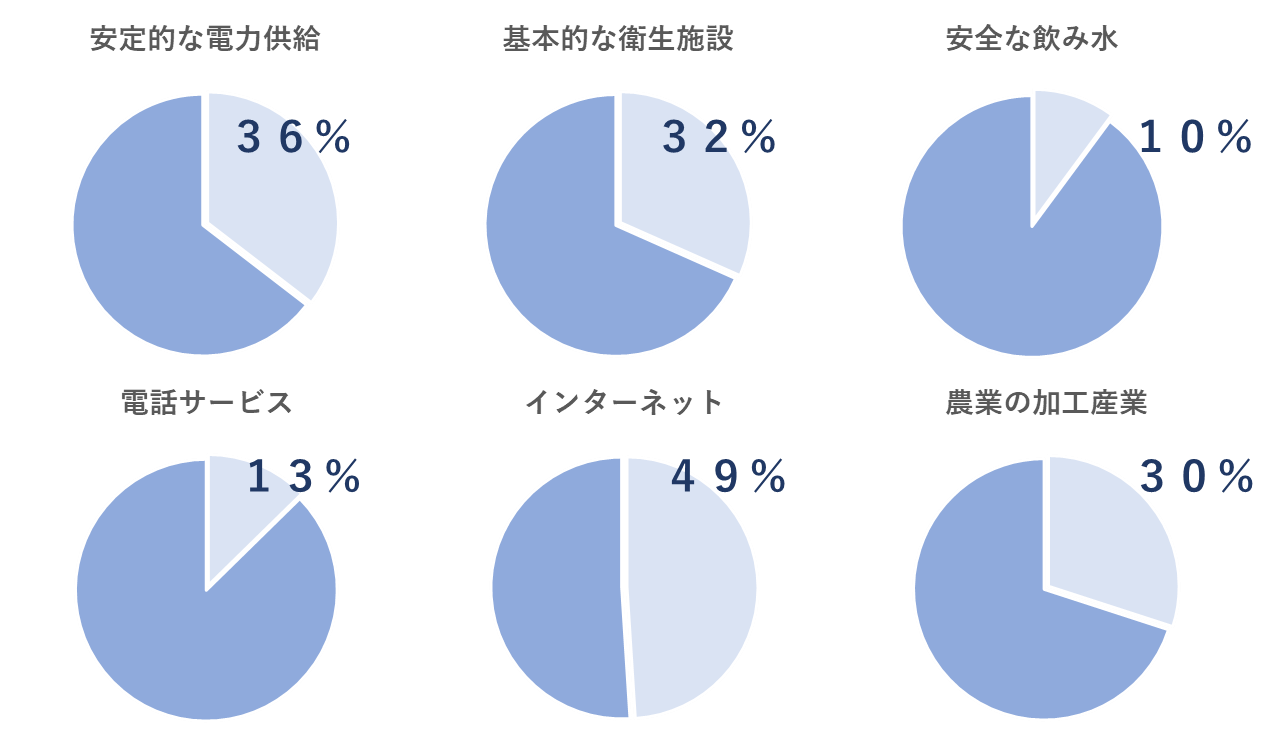

世界では、水道や電力、情報技術などの基本的なインフラが行き届いていない地域が数多く存在し、不便な日常を強いられることや、最低限の生活水準を確保できないことがあります。以下は世界において主要な生活基盤にアクセスができない人の割合を示しています。

例えば、現在でも約26億の人が安定的な電力を受けとることができないでおり、これは世界の人口の約36%に相当します。また、基本的な衛生施設を利用できない人は23億人(~32%)、快適な生活に欠かせない水資源を利用できない人は約8億人(~10%)が存在します。

現代社会に欠かせない通信技術にアクセスできない人も数多く存在します。安定的な電話サービスを利用できない人は世界で12億人(~13%)、インターネットを利用できない人は31億人(~50%)にものぼり、その多くが発展途上国で生活しています。SDGs9の目標の一つに「2020 年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る」がありますが、現状では達成ができておりません。

農業の産業化もSDGs9に関わっています。発展途上においては約70%の農産物が工業的なプロセスを介さない重労働によって行われているとされています

最後に、新型コロナウイルスも世界のインフラの状況に著しい影響を与えています。特に航空業界をはじめとする交通インフラへの打撃は大きく、2020 年は長距離旅行の需要はほぼゼロに低下し、旅客数は前年の半分程度になりました。世界的なパンデミックの影響は、観光や貿易などの各種産業に及んでいます。

② 産業や技術の発展が起こりにくい

SDGs9の世界の問題の2つ目は、産業や技術の発展の機会が限定的であることです。

上記で述べたようなインフラに不備がある状況では、安全で快適な生活が送れないという喫緊の問題のみならず、産業や技術革新が起こりにくいという課題が生じています。

例えば、開発途上国とされるアフリカ諸国ではインフラの整備が十分ではなく、現地における企業の生産性は約40%も失われているとの報告があります。

また、安全な水を安定的に得られない地域が世界にいくつもありますが、このような状況下では毎日の水の確保が重労働となってしまい、将来の産業の成長を担う子どもたちの教育の機会を奪うことになってしまいます。

さらに、通信技術が整っていない地域では、現在成長している技術や産業の動向を認識することが困難となり、気が付くと世界から取り残されてしまう可能性もあるのです。

出典:国際開発センター

日本におけるSDGs9の問題

次に日本におけるSDGs9に関する問題を見ていきましょう。

✔︎SDGs9の日本の問題

① 災害などに強いインフラの整備が必要

② 産業や研究開発の競争力が低下

① 災害などに強いインフラの整備が必要

SDGs9の日本の問題の1つは「災害などに強いインフラの整備が必要」なことです。

SDGs9のうちの2つの要素「インフラ」、「産業」は、一見発展途上国の課題と映るかもしれませんが、山間部の人口減少や頻繁に発生する自然災害に結びつけて考えると、日本においても課題が存在します。特に近年の気候変動に由来する自然災害の増加を鑑みると、インフラの整備は日本として喫緊の課題と言えます。

【SDGs9に関する豆知識】

- 世界で発生するマグニチュード6.0以上の地震の19%が日本で発生

- 世界の活火山の7.1%が日本にある

- 1980~2019年の前半と後半で勢いが強い台風が東京へ接近した数は2.5倍

例えば、インフラの一つの交通インフラに関しての状況を図る指標に、いつでも利用可能な道路へアクセスできる人口(2キロメートル以内)が挙げられます。通常は問題なく移動手段を利用できている場合でも、台風や地震などの自然災害が生じた場合には鉄道の運休や道路の閉鎖などが生じ、交通のアクセスが途絶える可能性があります。この場合復旧に時間がかかることも多く、生活の利便性や安全性に影響があるかもしれません。

また、高齢化や人口集中化に伴い、中山間地域を始めとする地方都市におけるインフラや交通アクセスの不便さも課題として挙げられます。バスや電車といった公共交通手段のアクセスが悪い場合、買い物や通院などの生活に必要な移動が妨げられ、災害時の避難にも困難になる問題が生じます。

加えて、日本を支えるインフラは高度成長期に建設されたものが多く、今後20年間で建設後50年以上を経過する施設の割合は加速的に高くなる見込みです。そのため、維持管理・更新費が大幅に増加する恐れがあります。例えば、日本に存在する橋の数は約27万橋とされていますが、そのうち27%が建設から50年以上たっており、10年後にはその数は52%にも上ると言われている。こうしたインフラの再整備も日本が向き合うべき課題です。

インフラの整備を行っていく際には、生物多様性の保全や環境問題への対応など、他のSDGsとの連携も重要になってきます。SDGs間ごとの関係に関しては、いずれ詳しくお話しできればと思います。

② 産業や技術開発の競争力が低下

SDGs9の日本の問題の2つ目は「産業や技術開発の競争力が低下」です。

現代社会の資本主義社会において、人が快適で豊かな生活を送るには、労働や経済活動により対価を得ることが一つの要素となっています。こうした活動を活発にしていくためには、現在の産業や次の産業を育てる研究開発を促進して個人や企業の成長につなげることが大切です。

しかしながら日本の産業や経済の成長は、徐々に世界と比べて遅くなっています。

産業の発展はモノやサービスを生産していくことから成り立ちます。そのため、産業や経済の状況を図る物差しの一つとしてGDP(国内総生産)というものがあります。

GDP(国内総生産):国内で一定期間の間に生産されたモノやサービスの付加価値の合計金額。日本全体で儲けることでできたお金。日本の国内総生産の大半を占めているのが、日本で生活する人々が日常的に行う「消費」と国内にある企業が行う「投資」です。さらに、「政府支出」と「貿易収入」 を合計した金額がGDPになります。

日本の1人当たりGDPは、ピークである1995年以降はずっと横ばいの停滞状態が続いており、その間、米国は大幅な伸長を続けており、ドイツやカナダなども成長が続いています。その結果、日本は先進国の中でも中位(世界においてもで27位)に埋もれています。

この一つの要因として、労働生産性の低さが挙げられます。労働生産性とは「労働者1人が1時間当たりに稼ぐ付加価値」を意味し、一定の資源を投入することで、どれだけの価値を生み出すか?という効率を表す指標です。

労働生産性の低さを生じる、慣習は多々考えられます。例えば、事業やビジネスの提案のための提案資料作り、大人数での会議、合意をえるための根回し、稟議資料のハンコの多さなどが挙げられ、これらを要約すると組織としての意思決定のための時間や労力が膨大になっていると言えるかもしれません。

また、産業によっては付加価値の少ないビジネスで大量生産、大量販売という規模の経済に依存している点も課題と言えます。今後、人口が減っていき消費者も減っていく日本において、規模の経済によって成長することには限界があるからです。新しいイノベーションや技術を導入しながら、高いに価値を生み出す「人の仕事」をどのように創り出すかが求められると言われています。

参考:MONOist

SDGs9に関して私たちにできること

ここまでSDGs9「インフラ」、「産業」、「イノベーション」に関する、世界と日本でなにが問題になっているかを見てきました。最後に、このような問題に対して、私たちにできることを紹介します。

✔︎SDGs9に対して私たちにできること

① 自分たちが利用するインフラや最新の技術について知る

② 興味がある商品や技術を購入、投資してみる

① 自分たちが利用するインフラや最新の技術について知る

SDGs9関連で私たちが貢献できる1つ目の活動は、自分たちのインフラや最新の技術について知ることです。

自分が生活しているインフラはどうなっているか?世界や日本ではどんな技術が生み出されているか?などSDGs9に関することを知ることは、大切な第一歩です。

例えば、住居に関するインフラの基本的な項目として、以下の質問が挙げられます。

- 家のつくりはどうなっているか?

- トイレの水はどのように供給されているか?

- インターネットはどうやってつながっているか?

- 自宅の電気のブレーカーはどこにあるか?

このような質問は、自然災害や有事の際に役に立つ下記のような知識へとつながっていきます。

- 自分が住む建物には耐震整備がなされているかどうか?

- 自然災害時にも通信や水・医療などへのライフラインがあるかどうか?

- 震発生時に素早く避難行動がとれるかどうか?

また、自分たちが住んでいる社会の構造で知ることで、他国のインフラに目を向けたときに理解も進んでいきます。

現在進行形で発展が進んでいるモノづくりやサービスに興味をもってみることも大切です。新しい技術は人々の生活を快適にする可能性を秘めているからです。例えば、インターネット技術は,コミュニケーションの方法を変えただけでなく,さまざまな新しいサービスを生み出しています。地方や離島にいても医療が受けられたり,スマートフォンやパソコンを使って低価格で教育を受けられるようにもなってきています。身の回りでどのような新しい技術やサービスが登場しているか?一度、チェックしてみましょう。

ここでは、今後成長が予想される分野を紹介しておきます。今後の産業として人工知能(AI)、モノのインターネット化(Internet of Things:IoT)、ロボティクス、ヘルスケア、自動運転、そしてSDGs関連産業が挙げられます。特に人工知能やIoTは第4次産業革命と呼ばれ、既に人々の生活に影響を及ぼしています。

人工知能(AI):人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現したもの。経験から学び、新たな入力に順応することで、あらかじめ注目すべき要素を全て与えなくとも、コンピューター自らが学習し、一定の判断を行うことが可能。

IoT:世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信すること

AIによって、交通状況の認識、気象情報の予想、画像の認識、言語処理などが自動で行われつつあります。IoTは遠隔計測などを可能とし、インターネット上の膨大なデータ(ビッグデータ)と併用することで、工場の機械の稼働状況から、交通、気象、個人の健康状況まで様々な情報がデータ化され、それらをネットワークでつなげて解析・利用することで、新たな付加価値が生まれています。このほか、ロボット技術が更に複雑な作業が可能となっており、3Dプリンター等の発展により省スペースで複雑な工作物の製造も可能となってきています。

参考:内閣府資料

② 興味がある最新の商品や技術を購入、投資してみる

SDGs9関連で私たちが貢献できる2つ目の活動は、興味がある最新の商品や技術を購入、投資してみることです。

価値のある製品やサービスを生み出し、それを購入したり消費することによって、産業やイノベーションは活性化していきます。そのため、自身が興味がある最新の商品やサービスについて調べ、実際に試してみることもSDGs9に関わってきます。

新しく生まれた商品がSDGsのすべての面を満たしているかどうかを見極めることが難しいことです。最近は、SDGsの言葉だけを利用した活動(SDGsウォッシュ)も耳にするかと思います。ただし、大切な事は、ここで二の足を踏んでしまうのではなく自分が興味がある分野でどんな新しい技術やサービスがあるかを知り、実際にそれらを試していくことだと思います。

これに関連して、新しいプロジェクトに出資をすることもSDGs9の活性化につながります。出資や投資という言葉を聞くと馴染みがないものに聞こえるかも知れませんが、現在はクラウドファンディングを始めとするプロジェクトを金銭的に応援する仕組みも多様化しつつあります。

このほか、SDGsに特化したSNSの「Sustty」のサイトでは、SDGsのSNSとして様々なSDGs9の具体例を紹介してきたいと思います。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひ活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。