Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

水の問題について分からないから、どんな問題があるのか?みたいなことも知れたら嬉しい。

こんな疑問に答えていきます。

この記事を書く私は、社会人になってからSDGs関連、環境関連の活動を続けている社会活動家です。生まれてからほとんどの時間を日本で過ごしているため、水に関するリスクについては平成20年代の渇水リスクに対する節水呼びかけが記憶にあるくらいで、水について生活面で困ることを感じません。

一方で、世界を見てみると問題はたくさんあります。

本記事では「SDGs6とは?水の問題と『安全な水とトイレを世界中に』のための持続可能な開発目標」について紹介します。

SDGs6について知って、なぜ取り組むのか?ということから、どんなことができるのか?ということを知り、身近な生活の具体的な改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs6とは?

SDGs6とは「安全な水とトイレを世界中に」という目標のもと、誰もが安全な水にアクセスでき、衛生面が保たれたトイレを使える未来を目指す目的で作られました。

水が使えない、トイレがない、こうした状況は日本では考えにくいかもしれませんが、世界では、むしろその環境が「あたりまえ」な地域もあります。

水は、生きていくことに欠かせません。

・健康を保つための飲み水

・調理をするための水

・トイレの衛生面を保つための水

・衣類、体の清潔さを保つための水

わたし達の命は、水によって守られていると言っても過言ではありません。

持続的な社会を考えると、誰もが安心して、安全な水を利用でき、衛生面の整ったトレイの環境がある社会がありたい姿とされています。

SDGs6とは?分かりやすく言うと「安全な水とトイレを!」

少し堅い言葉が続きましたが、SDGs6とは、分かりやすく言うと「安全な水とトイレを!」ということです。

”だれもが”安全な水やトイレを使える世界をつくることが目的になります。

世界におけるSDGs6の問題

世界において、SDGs6で問題になっていることはたくさんありますので、主に3つを紹介します。

✔︎SDGs6の世界の問題

① 30%の人が水道の設備がない

② 10%の人がトイレがない

③ 180万人もの子供が水のせいで死亡

①30%の人が水道の設備がない

SDGs6の世界の課題の1つは、30%の人が水道の設備がないことです。

日本は水道の普及率が高く、98%まで向上しています(参照:国民生活センター)。一方で、世界では水道の普及率が70%程度で、30%もの人が、水道のない生活を強いられています。

日々の生活の中で、水道はさまざまな場面で使われるので、水道がないと健康・衛生を保つことが難しくなります。

② 10%の人がトイレがない

SDGs6の世界の問題の2つ目は、10%の人がトイレがないことです。

世界では6億7300万人が、トイレがないために、道ばたや草むらなど屋外でトイレをするしかありません(参照:WHO)。

トイレがないことは、不便なことは当たり前のこと、それ以上に命に関わる重大な問題です。

糞尿は、雑菌、においなどの問題から、生活の質に大きな影響を与えますが、そうした劣悪な環境に身を置くことにより、感染症を引き起こし、死にいたる可能性も生じます。

トイレの普及は、生活の質、守れる命をしっかりと守るために重要な活動になります。

③180万人もの子供が水のせいで死亡

SDGs5の世界の問題の3つ目は、180万人もの子供が水のせいで死亡していることです。

この場合の「水のせいで死亡する」と言うのは「下痢性の疾患」のために死亡すると報告されています(参照:国際広報センター)。

下痢で死亡するの?と感じる人もいるかもしれませんが、医療体制が整っておらず、劣悪な環境での強い下痢性疾患は、国際的にも高い死亡数のために問題視されています。

SDGs3健康の記事で紹介していますが、世界の死因になる疾患の中でも下痢性疾患はトップ10にランクインするもので、守れるはずの命が守れていないのが現状です。

これらの問題は、安全な水、トイレが普及していれば軽減できると考えられています。

関連:SDGs3とは?健康の問題と「すべての人に健康と福祉を」実現するための持続可能な開発目標

日本におけるSDGs6の問題

日本においては、河川が豊富になり、水道設備、トイレの普及率が高いためにSDGs6の問題はほとんどないように感じますが、「水」の見方を少し変えることで、実は日本が抱える水の問題が見えてきます。

✔︎SDGs6の日本の問題

① 水ストレスが高い

② 世界の水を多く奪っている加害国

① 水ストレスが高い

SDGs6の日本の問題の1つは「水ストレスが高い」ことです。

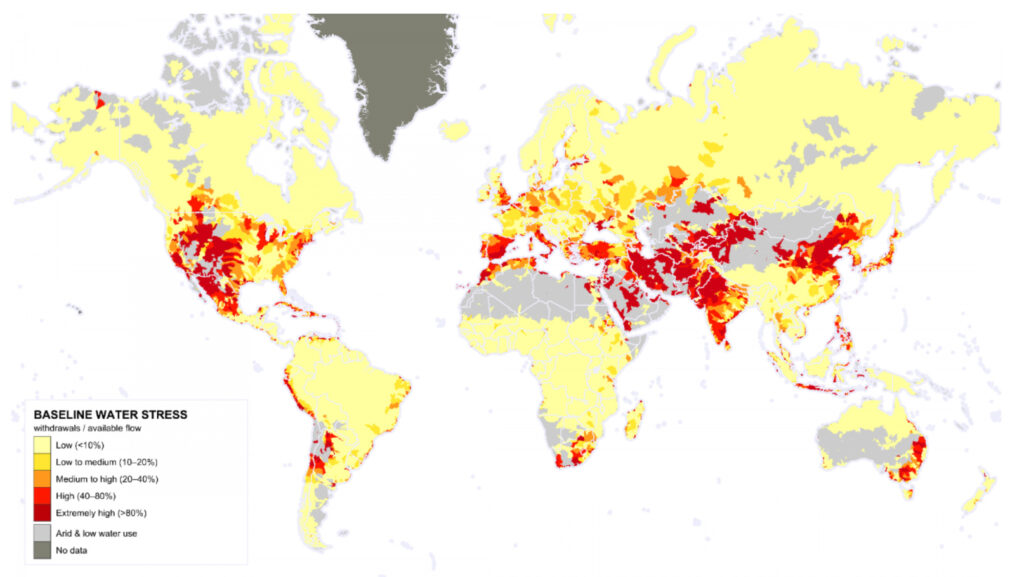

水資源について考えるとき、水資源の枯渇化を示す代表的な尺度に「水ストレス」が引用されます。

水ストレス

水ストレスとは1人当たりの「年間に使用できる水量あるいは年利用量」を「河川など潜在的年利用可能量」で除いた値を用いられます。

年間使用可能水量であれば、1700tを下回り、日常生活に不便を感じる状態を示したものが水ストレスとなるのです。

分かりやすく言うと「使える水資源量」を表し、足りないと赤、十分に水があるなら薄黄色になります。

上の図は、2013年に「World Resources Institute」がまとめた世界の水ストレスの一覧です。赤色に近づくにつれて、ストレスが高い状況になります。

日本は、多くの地域が赤色(水ストレスが高い:40〜80%)であり、部分的には深い赤色(水ストレスが最も高い:80%以上)です。

一方、実際に日本に住んでいると水に困るようには感じません。日本の水ストレスが高い理由は、「仮想水」という形でたくさんの水を使用しているからです。

仮想水

仮想水とは、食料を輸入している国(消費国)において、もしその輸入食料を生産するとしたら、どの程度の水が必要かを推定したもの

参照:環境省

例えば、海外から牛のステーキ肉1枚を輸入すると「水9270L(お風呂44回分!)」を使っているのと同じことなのです。理由として、牛を育てるにはたくさんの水を使用しないといけなく、牛のステーキ肉1枚(約450g)を得るために必要な水の量が9270Lになるからです。

日本は海外からたくさんの輸入をしていて、輸入している製品を作るのにたくさんの水を使っているので、日本の水ストレスが高くなっているのです。

日本は年間に約1600億m3もの水を使っていますが、日本国内の水を取水量ベースで年間約800億m3使い、それと同等の約800億m3もの水を仮想水として使用しています。

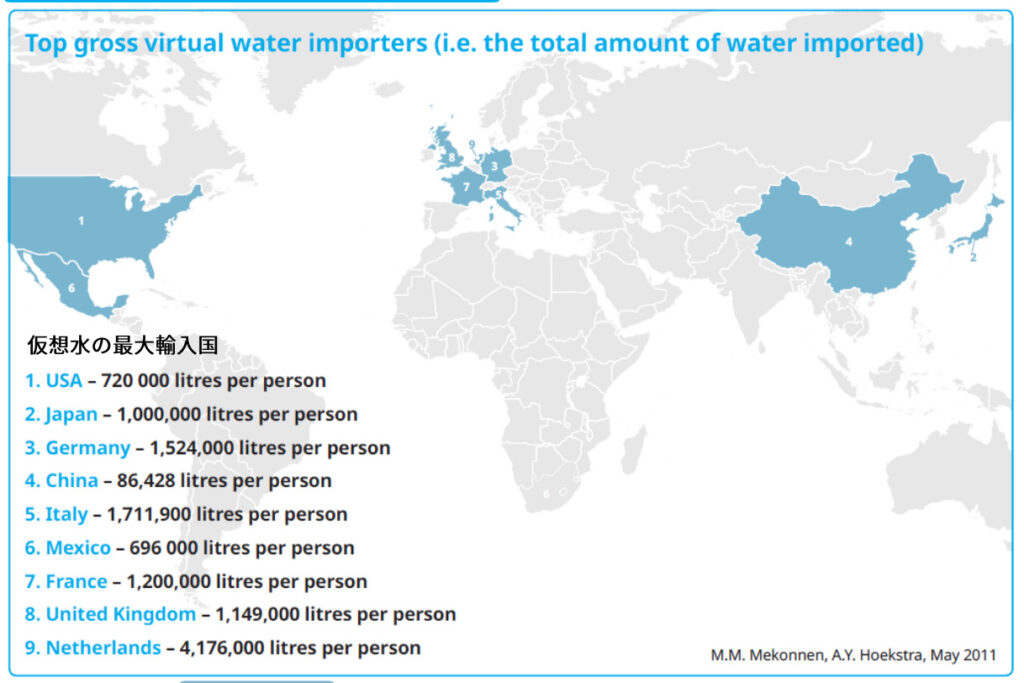

② 世界の水を多く奪っている加害国

SDGs6の日本の問題の2つ目は「 世界の水を多く奪っている加害国」です。

SDGs6の日本の問題①でも紹介しましたが、日本は「仮想水」という形で多くの水を海外から輸入しています。つまり、海外の多くの水を使っています。

では、どれくらい仮想水と海外の水を使用しているのか?仮想水の国別ランキングのトップ9をまとめると次のようになります。

✔︎仮想水の輸入国ランキング

| 国 | 輸入量/人 (百万L/人) |

人口(2011年前後) |

| ①アメリカ | 0.72 | 3.1 |

| ②日本 | 1.00 | 1.28 |

| ③ドイツ | 1.52 | 0.81 |

| ④中国 | 0.086 | 13.44 |

| ⑤イタリア | 1.71 | 0.59 |

| ⑥メキシコ | 0.70 | 1.15 |

| ⑦フランス | 1.20 | 0.65 |

| ⑧イギリス | 1.15 | 0.62 |

| ⑨オランダ | 4.18 | 0.16 |

日本は、仮想水の輸入で、世界2位になり、とても多くの海外の水資源を利用して暮らしています。その分、多くの水を世界から奪っている、という見方もできるのです。

また、日本の大きな問題は「水の自給率」にもあります。上の仮想水の国別ランキングのトップ9の上位、例えばアメリカでは、水使用のうちの仮想水の割合が20%程度ですが、日本は50%以上も仮想水に頼っており、言い換えると、「日本は海外からの水資源の輸入(仮想水)がないと、半分以上の今の生活は成り立たなくなる」ということです。

こうした海外からの仮想水への依存は、海外の水資源を奪うことに加えて、日本自身の水ストレスも高めてしまい、水資源の使い方を考えることが必要になります。

SDGs6の私たちにできること

世界中で起きている様々なSDGs6の問題について、理由と対策について紹介します。

水資源問題の原因

世界・日本におけるSDGs6の問題を紹介しましたが、ではなぜこのような問題が生じるのでしょうか?その理由を4つにまとめます。

✔︎水資源問題の原因

① 人口増加

② 気候変動

③ 水紛争

④ 水利用に関する理解不足

生活水・飲料水の使用量は人口に比例して増加します。

また、気候変動による地球温暖化では地球の気温が上がることが渡っており、気温上昇は各地の干ばつを促進させることが報告されています

こうした状況に応じ、隣国との水の奪い合いが起こり、水をえられない地域が生じてしまいます。

一方、仮想水などに対する理解不足から、「知らず知らず」のうちに世界の水を奪い、各地の水に関する苦しみを生み、被害を与えています。

SDGs6の私たちにできること

世界で起きている問題に対して、SDGs6の対策として私たちにできることの例を紹介します。

✔︎SDGs6に対して私たちにできること

① ウォーターオフデイを作る

② 節水する

③ 水に関する知識を広める、得る

このほか、SDGsに特化したSNSの「Sustty」のサイトでは、SDGsのSNSとして様々なSDGs5の具体例が紹介されています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひ活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。

>【完全ガイド】SDGsとは?初心者のためのわかりやすい入門書

Susttyの注目記事

持続可能な未来を実現するための情報を発信しています。

・SDGsとは?

・気候変動の影響は?

・毎日どうやって過ごせば良いの?

2020年台は、今後の地球の持続性における分水嶺であり、この数年のアクションの変化が、今後の地球の住みやすさに劇的な変化をもたらします。

SDGs・気候変動・環境問題などを参考に「持続可能な社会」の参考にして頂けたら嬉しいです。