Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

海の問題について分からないから、どんな問題があるのか?みたいなことも知れたら嬉しい。

こんな疑問に答えていきます。

この記事を書く私は、社会人になってからSDGs関連、環境関連の活動を続けている社会活動家です。

最近、海沿いに暮らし始めたこともあり、綺麗な海に癒される日々を過ごしています。そのこともあって、綺麗な海を後世に繋げていきたいものだと考えています。

本記事では「SDGs14とは?海の問題と『海の豊かさを守ろう』のための持続可能な開発目標」について紹介します。

SDGs14について知って、なぜ取り組むのか?ということから、どんなことができるのか?ということを知り、身近な生活の具体的な改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs14とは?

SDGs14とは「海の豊かさを守ろう」という目標のもと、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することを目的に作られました。

四方が海に囲まれた日本は、古くから海の資源に支えられてきました。また、世界でも群を抜いて誇れる食文化「お寿司」についても、海があってこその文化になります。

一方で、なぜSDGsの17個の1つに海が選ばれたのか?つまり、「海の豊かさを守ることはなぜ大切か?」というと、人間生活において海はとても影響力が高いからです。

✔︎海からの恩恵

・食資源(お魚・海藻)

・医薬品、燃料の天然資源

・排出物/汚染物の分解・除去

・暴風雨の被害軽減

海は人間の生活をいろんな場面で支えてくれています。

こうした理由から、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することを、今後のありたい姿としています。

SDGs14とは?分かりやすく言うと「海をずっと元気に!」

少し堅い言葉が続きましたが、SDGs14とは、分かりやすく言うと「海をずっと元気にしていこう!」ということです。

”未来に渡ってだれも”が海の資源と共存しながら生きていける環境をつくることが目的になります。

世界におけるSDGs14の問題

参照:日本財団

世界において、SDGs14で問題になっていることはたくさんありますので、主に3つを紹介します。

✔︎SDGs14の世界の問題

① 海洋汚染

② 海水温の上昇

③ 海洋資源の乱獲

→海洋資源の減少

①海洋汚染

SDGs14の世界の課題の1つは、海洋汚染です。

海洋汚染によって海洋生物の生態系の破壊が進んでいます。

海洋資源の破壊の原因の8割は「陸地」から流れ込むゴミや排水と言われています。最近によく言われるプラスチックに加え、二酸化炭素や農業及び工業排水、未処理の下水や油、栄養塩類、堆積物など、様々な陸地からの排出物が海洋資源に悪影響を与えています。

なお、海洋汚染の原因としては多くのことが考えられます。

✔︎海洋汚染の原因

いずれも、人間生活が影響をして、海洋汚染を進行させ、海洋資源にネガティブな影響を与えています。

関連記事:【SDGs14】海洋プラスチックごみ問題とは?海洋生物、人への影響を紹介!

② 海水温の上昇

SDGs14の世界の問題の2つ目は、海水温の上昇です。

温室効果ガスの排出による地球の温暖化に伴い、海の水温の上昇も問題視されています。海の水温が上がると、生態系に大きな影響を与えます。

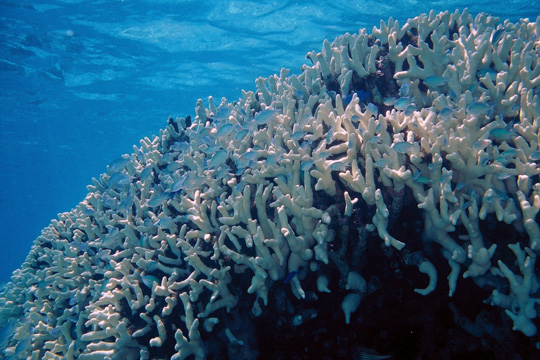

有名な話では「サンゴの白化」があります。

サンゴの棲息に適する水温は25℃から28℃といわれており、30℃を超える水温の状態が長期間続くと白化が起こります。

本州など温帯域では水温が30℃を超えることはありませんが、平年値より水温が上昇すると、その付近に分布するサンゴが白化を起こしたことが報告されています。

このことは、サンゴがそれぞれの環境に適応しており、平年値を上回る水温がストレスとなって白化が引き起こされることを示しています。

参照:地球環境研究センター

海水温が上昇することにより、住めなくなる、または死んでしまう生き物もおり、海の豊かで多様な資源が損なわれる原因になっています。

③ 海洋資源の乱獲

SDGs14の世界の問題の3つ目は、海洋資源の乱獲です。

海洋資源を乱獲することで、直接的に海の資源を損ない、生態系を破壊し、未来にわたって漁業を継続的にしていくことが困難になります。

漁業の状態は、世界と日本で異なるので、それぞれについて紹介します。

世界の海洋資源の収穫状態

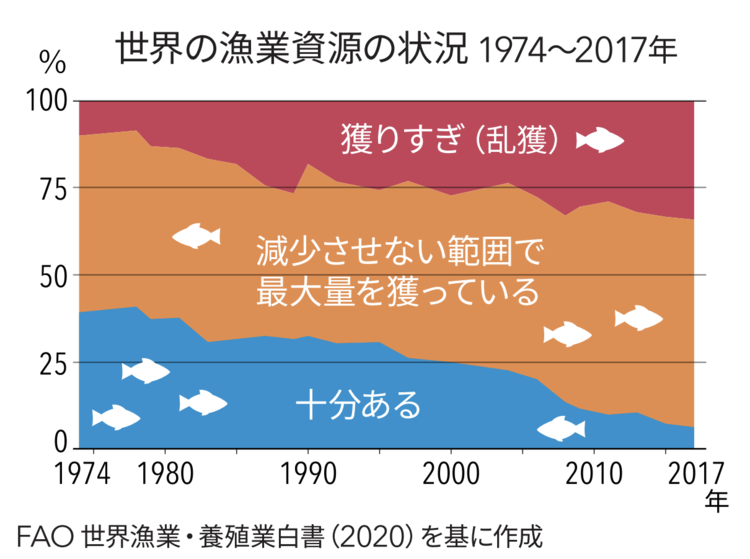

国連食糧農業機関(FAO)の発表では、世界の水産資源の3分の1が獲りすぎの状態(乱獲)で、漁獲枠に余裕があるのはわずか10%未満に留まっています。

この状態は、持続可能な水産資源に頼る「世界数千万人の生活を脅かしている」と言われています。

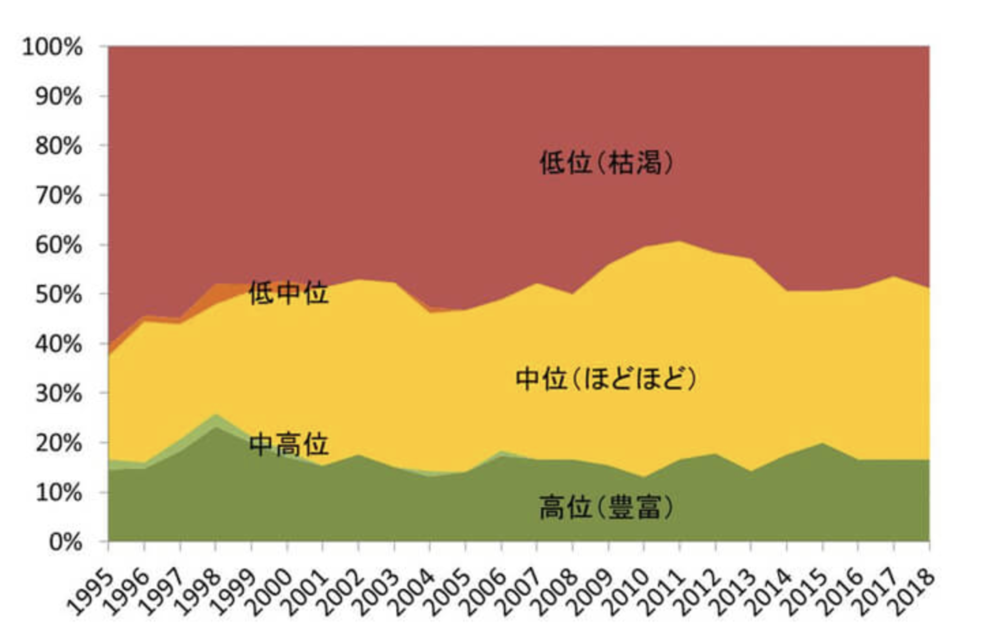

日本の海洋資源の収穫状態

一方、日本の海洋資源の収穫状態に目を向けると、2019年時点で世界平均を上回る「50%が獲りすぎの状態」にあります。

海に囲われ、海洋資源が豊富にあると思われる日本は、魚の食文化から多量の海洋資源を収穫・消費しており「枯渇」に位置付けられる漁業資源が半数も超えているのです。

世界・日本のいずれにおいても漁業に余裕のある「十分ある(または高位)」な状態は全体の20%以下であり、「漁業」における海洋資源の確保は大半が逼迫間近にきています。

日本におけるSDGs14の問題

日本は古くから海水魚を食べる習慣がありますし、コンビニにもスーパーにも居酒屋にも、魚を取り扱っていないお店はないのではないか?というくらいに広く普及しています。

そのため、海洋資源の持続性に問題があるのか?と感じることもあるかと思いますが、魚を含む食文化の陰には大きな問題が隠れています。

✔︎SDGs14の日本の問題

① 海洋資源の輸入率50%

② 養殖増による海洋破壊

③ プラスチックゴミの廃棄

① 海洋資源の輸入率50%

SDGs14の日本の問題の1つは「海洋資源の輸入率50%」と高いことです。

上で紹介したように、海洋資源の枯渇具合において、世界が33%前後である一方、日本は約50%と、世界と比較しても海洋資源を取りすぎています。

そのためもあり、日本付近の海洋では取りすぎ、および国内の海洋資源の高い需要への対応として「輸入」に頼ってきてきました。

一方、輸入への依存は大きくなるばかりで海洋資源の乱獲に「貢献」してしまっています。現在、国内で消費されている魚介類のうち、約半分を輸入に頼っており、日本の水産物の輸入金額は、世界1位(約2兆円)のアメリカに次いで、世界第2位(約1.8兆円)の「サカナ輸入大国」なのです(2018年)。

日本では「欲に任せた無鉄砲な海洋資源消費」により、海洋資源に多大なダメージを与えています。

✔︎輸入増加に伴う海外の海洋資源への悪影響

・国内における漁業の自給率を大幅に超える消費生活に慣れきってしまっている

→過剰需要に対応するために、国外の海洋資源に頼り、輸入する(世界2位)

→世界の海洋資源の乱獲をリードしてしまっている

② 養殖増による海洋破壊

SDGs14の日本の問題の2つ目は「養殖増による海洋破壊」です。

漁業資源の取りすぎで、持続的な漁業にカゲりがあるために輸入に頼っていますが、上の問題のように国内の海洋資源の自給率が下がり、自給率の低下は持続的な食料確保においてリスクになります。

海洋資源の自給率を上げるためには、輸入に頼らずに、国内における「養殖」による魚資源の確保が求められますが、養殖にもそれぞれ問題があります。

✔︎養殖による海洋破壊

1.海洋資源の減少

2. 海洋環境破壊

養殖の問題1:海洋資源の減少

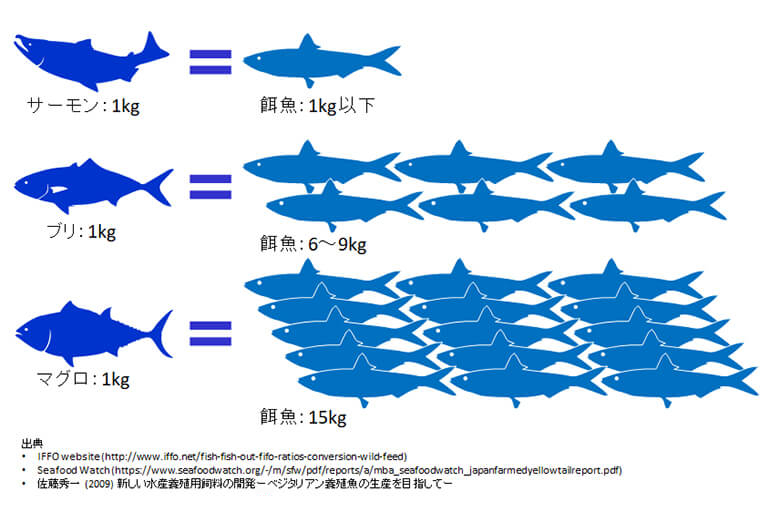

養殖の1つの問題は、簡単にいうと「魚を得るために、よりたくさんの魚が必要」という矛盾した課題に直面することです。

多くの養殖魚は海の魚をエサとしているため「養殖魚にどれだけのエサを与えて、どれだけ養殖魚を食べれるか」ということを考えることも重要です。

例えば、1キロあたりの魚を養殖するのに必要なエサ量(餌はイワシやニシンが使われることが多い)は次のとおりです。

参照:WWF

サーモンの場合、エサの量と同等の食資源になります。一方、例えばマグロは、餌の方が15倍ものエサ量を使用しているので、`kg`あたりの資源量だけを考える場合、この3種類の魚の中ではマグロを養殖することで、海洋資源の減少に最も影響が強いのです。

養殖の問題2: 海洋環境破壊

養殖の2つ目の問題は、周囲の環境を破壊する「海洋環境破壊」です。

養殖場を作るためには、自然な環境を破壊する必要があります。

また、小さな空間で密に生物が集まると感染症などの感染リスクが高まるため、抗生物質やワクチン、消毒剤が使用され、養殖場から出る排水や廃棄物が、赤潮や青潮の発生要因になり、環境汚染につながります。

さらに、養殖用に海外から持ち込まれた魚(外来種)が、養殖場から逃げ、野生種と交配して遺伝子を汚染したり、従来その環境にない病害虫をばらまいてしまうこともあり、海洋生態系の破壊になります。

③ プラスチックゴミの廃棄

SDGs14の日本の問題の3つ目は「 プラスチックゴミの廃棄」です。

プラスチックの海洋流出は、海洋生物にゴミが絡まり、死亡させてしまうリスクがあることに加え、魚が誤ってゴミを食べ、分解されず魚の体内に留まり、その魚を食べた人間の体内にプラスチックが溜まっていく可能性があることも問題視されています。

環境にやさしい日本だからプラスチックの問題は全然問題ないでしょう。。。。?と思う人もいるかもしれませんが、日本国内の1人あたりのプラスチックごみの量は、アメリカに次いで世界第2位の「プラごみ大国」であり、1人あたり年間32kgに相当するプラスチックゴミを出しています(UNEP国連環境計画の報告書「シングルユースプラスチック」)。

「ゴミを出しているだけで、海に捨てている訳ではないから問題ない!」という意見もあるかもしれませんが、アメリカのジョージア大学が発表したプラスチックゴミの海への流出の国別ランキングで、日本は第30位(原典:Plastic waste inputs from land into the ocean 、要約:環境省)と算出されています。

プラスチックごみで作られた日本地図

(画像:Ethical Voyage)

日本は世界2位の「プラごみ大国」であり、世界トップ30の「プラゴミ流出国」なのです。

SDGs14の目標・ターゲット

さまざまな海に関する問題に対し、SDGs 14では次の目標・ターゲットが定められています。

1つ1つのターゲットは、海に関する問題を多面的に知る上で、とても役立ちますので、ぜひチェックしておきましょう。

SDGs14の目標

海の豊かさを守ろう

SDGs14の目的

海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用すること

SDGs14のターゲット

| 14.1 | 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 |

| 14.2 | 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 |

| 14.3 | あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 |

| 14.4 | 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 |

| 14.5 | 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 |

| 14.6 | 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 |

| 14.7 | 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 |

| 14.a | 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 |

| 14.b | 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 |

| 14.c | 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。 |

参照:外務省

ターゲットの内容を理解することが難しいため、とても簡単な解説を紹介しています。ぜひご覧になって、1つ1つのターゲットを理解しておきましょう。

関連記事:【誰でも分かる】SDGs14「海の豊かさを守ろう」の目標・ターゲットとは?わかりやすく解説

SDGs14の私たちにできること

世界中で起きている様々なSDGs14の問題について、対策を紹介します。

SDGs14の私たちにできること

世界で起きている問題に対して、SDGs14の対策として私たちにできることの例を紹介します。

✔︎SDGs14に対して私たちにできること

① 認証マークのついた漁業資源を購入する

② ゴミは分別して捨て、ポイ捨てしない

③ プラスチックをもらわない、選ばない

④ 車の利用を減らす/天然繊維の衣類に変える

上の例に加えて、SDGs14で私たちにできることを次の記事で整理しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:【今日からできる!】SDGs14「海の豊かさを守ろう」の達成に向けて私たちにできること

SDGs14以外の私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNSの「Sustty」のサイトでは、SDGsのSNSとして様々なSDGs14の具体例が紹介されています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひ活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

SDGs14以外のSDGs

SDGs14のほか、SDGsには様々な目標があります。それぞれを理解し、持続可能な世界の実現に必要な様々な視点を知っておきましょう。

関連記事:【完全ガイド】SDGsとは?初心者のための分かりやすい網羅書

Susttyの注目記事

持続可能な未来を実現するための情報を発信しています。

・SDGsとは?

・気候変動の影響は?

・毎日どうやって過ごせば良いの?

2020年台は、今後の地球の持続性における分水嶺であり、この数年のアクションの変化が、今後の地球の住みやすさに劇的な変化をもたらします。

SDGs・気候変動・環境問題などを参考に「持続可能な社会」の参考にして頂けたら嬉しいです。