Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

こんな疑問に答えていくため、本記事では「SDGs12とは?ものづくりと消費に関する問題と持続可能な開発目標(つくる責任 つかう責任)」について紹介します。

SDGs12に関する世界と日本の状況を見てきたいと思います。現在の問題点について知り、どんなことができるのか考え、日々の生活での改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs12とは?

SDGs12とは「つくる責任 つかう責任」というキャッチフレーズのもと、持続可能なものをづくりや消費をおこなっていくことを目的としています。

これまでの社会の発展に伴いものの生産性が飛躍的に向上し、現代では大量生産や大量消費が行われ、日々たくさんの資源やエネルギーが使われています。こうした過度なものづくりと消費の活動によって、地球環境ひいては私たち自身への負荷が高まっています。ものを消費すると行為は資源の消費にほかならず、資源やエネルギーが枯渇する可能性も高まっています。

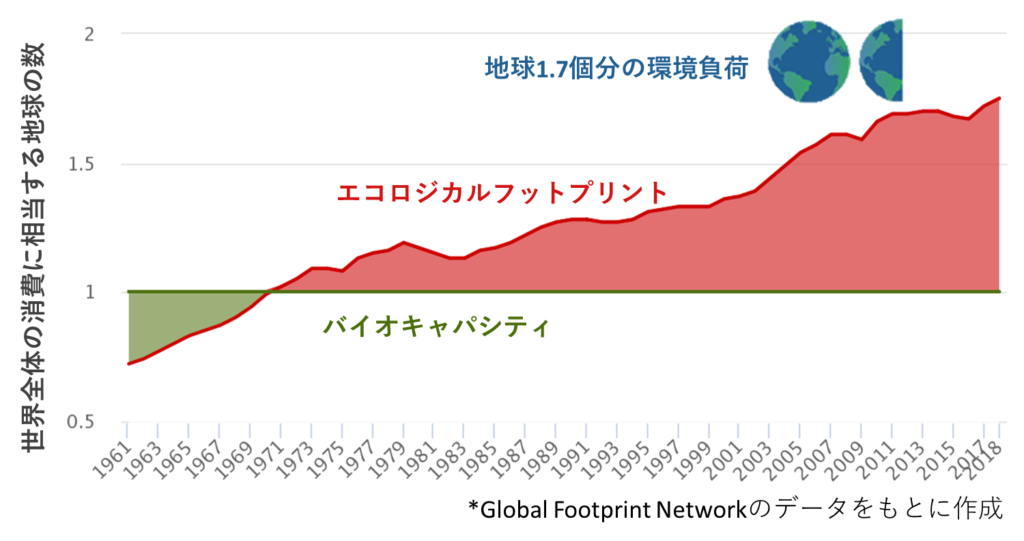

事実、1970年代以降、地球の生態系が1年間に生み出すことができる資源の量よりも、人類全体が1年間暮らすために消費する資源の方が多い状態が続いています。2020年における人類全体の生活をさせるには、地球が1.7個必要と言われています。私たちの生活が、以下に過剰な資源の利用によって成り立っているかが分かります。

豊かな自然には限りがあり、これからも快適な生活が続けられるような生産方法や消費活動を行っていくことが、重要になってきます。環境、経済、そして社会のニーズを満足させるものの生産消費が理想です。そのためSDGs12では以下にようなキーワードをあげています。

- 持続可能な消費と生産

- 天然資源の管理と効率的な利用

- 食料の廃棄を半減

- 化学物質や全ての廃棄物を削減

- 持続可能な消費・生産のための技術

- 持続可能な観光業

SDGs12の大切な点として、生産者と消費者の両方が関わっていることが挙げられます。生産者(つくる側)には、環境や資源を守りながら少ない資源やエネルギーでより質の高いものを生み出す方法や廃棄物の抑制が求められる一方、消費者(つかう側)には、無駄な購入や消費を抑制したり、効率的な食糧や商品の活用が求められています。さらに、行政機関、自治体などの地域共同体、メディア、などが参加し、すべての人々による持続可能な生産・消費形態の実現を目指しています。

SDGs12とは?一言で言うと「今と未来のために適切な生産と消費をしよう」

SDGs12とは、一言で言うと「今と未来のために適切な生産と消費をしよう」ということです。

SDGs12で問題になっていること(世界)

では、世界においてどのようなことがSDGs12に関する問題になっているのでしょうか?ここでは以下の3つを紹介します。

✔︎SDGs12の問題(世界)

① 環境負荷の大きい大量生産・大量消費

② 増大する廃棄物問題

③ ものの消費が及ぼす環境汚染

① 環境負荷の大きい大量生産・大量消費

SDGs12の世界の課題の1つ目は、「環境負荷の大きい大量生産・大量消費」があることです。

前述の通り、現在私たちは大量の資源を生産・消費する社会で生活をしています。例えば、一日の時間の中で、食事をし、交通機関を使い、電気照明の下で仕事をするとしましょう。そのような活動のどの場面にも、紙や照明のエネルギー、食用にする肉や魚といった森林や海洋の産物である自然資源が使われています。ここで、資源の利用に対する地球環境ひいては人間社会自身への負荷を表す指標として、エコロジカルフットプリントというものがあります。

エコロジカルフットプリント=人口×1人あたりの消費×生産・廃棄効率

人類が使用する資源を、再生産および廃棄物の浄化に必要な面積。地球環境に掛けている負荷の大きさを図る指標。人が利用する食物や林産物の生産に必要な、耕作地や牧草地、森林、海洋の面積、そして排出したCO2(二酸化炭素)を吸収する上で必要な森林の面積などの分類がある。

環境負荷をかける要因としては、CO2を始めとする温室効果ガスの排出や、森林伐採などによる資源の利用、海洋資源の乱獲することなどがあります。

経済的に発達している先進国の方がエコロジカルフットプリントが大きい傾向があり、具体的に高所得国と低所得国の差は3~4.5倍と言われています。国別で見てみると、やはりアメリカ(2位)や中国(1位)をはじめとする経済大国、急成長を遂げているインドやブラジルが上位に入ってきます。GDP世界3位の日本もエコロジカルフットプリントで5位となっており、環境に負荷をかけている国だということがわかります。

このような過剰な資源利用によって、森林や海洋などの地球環境の豊かさが消失してきます。また、電気やガスなどのエネルギーの消費に伴って排出されるCO2(二酸化炭素)が増加し、地球温暖化を増進させる、大きな要因となっています。

出典:WWF

エコロジカルフットプリントと対になる指標として、バイオキャパシティというものがあります。

バイオキャパシティ:自然が提供してくれる生態系の資源を面積に換算したもの(面積×生物生産効率)

バイオキャパシティとエコロジカルフットプリントが同じであれば、地球1個分の生活を実現できていることになります。しかし世界規模での計算を行った結果、1970には地球が生み出す資源と人々の消費が同等であったのに対して、それ以降も継続して資源消費量が増加し、2021年には地球1.7個分の消費を人々がおこなっていることが分かりました。

このように、世界全体の活動で生じる環境への負荷が、自然が生み出す資源をうわまわっている状況をオーバーシュートといいいます。この状態は地球の資源のストックを食いつぶしている状態であり、持続的な状況ではありません。

世界の人口は、2021年は78億人ですが、2030年には85億人、2050年には約100億人にまで増加すると予想されています。さらに、今後20年間で特に開発途上国が発展し、多くの人々がより消費活動の大きな中間層に加わると予測されています。現状のまま生産と消費を続ければ、将来的に人々の暮らしを支えるのに必要な資源に限界がくることは避けられないでしょう。

また、このような環境負荷が続いていることで、生物の多様性が失われています。世界自然保護基金(WWF)によると、2018年の段階で、哺乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類の個体群が、過去50年(1970~2014年)で約60%減少していることが分かりました。さらに、今後数十年で、およそ100万種の生物が絶滅するおそれがあると言われています。生物多様性の損失は地球の豊かさが損なわれるだけでなく、生態系のバランスを崩し、人々が享受できる資源をさらに失う可能性も有しています。

② 増大する廃棄物の問題

SDGs12の世界の問題の2つ目は、「増大する廃棄物の問題」ことです。

世界の人口が多くなり、生産や消費活動が増加することで、結果的に生じる廃棄物の量も増大していきます。環境省や株式会社廃棄物工学研究所によりますと、2000 年の世界の廃棄物発生量が76~127億トンであったのに対して、 2020 年では約 140 億トン、さらに2050 年における予測値は 270~320 億トンとされています。

出典:環境省

出典:株式会社廃棄物工学研究所

世界の物流の中では、中古製品と称して規制の対象である資源の貿易がなされていたり、環境上不適切な廃棄物処理が行われているケースもあります。

廃棄物の中には食料も含まれます。世界で生産されている食料のうち毎年3分の1は捨てられている現状があります。その量は13億トンに及び、金銭的な価値としては1兆ドルに相当すると言われています。廃棄される食料は野菜や果物の割合が多く、生産から消費までの過程で多くの量が腐敗したり傷んだりする理由で廃棄されています。この要因には、消費者や小売業者の管理不足や売れ残り、劣悪な輸送環境や収穫時の乱雑な作業、加工過程でのミスなどが挙げられます。こうした大量の食品ロスが発生している裏側では、7人に1人の子どもが貧困で食事に困っているという、矛盾した状況が起きています。

また、食料に関連したエネルギー消費量は世界全体エネルギー消費の約3割に相当し、食品ロスの量を考えると必要以上に使われている可能性が伺えます。食品ロスに膨大なエネルギーは、実質的な価値を生み出さずにただ浪費されていることになります。

さらに、食料の多くは水分含有量が多いため、廃棄物として焼却処理する場合により多くのエネルギーが必要となります。そのため、食品に関連した温室効果ガスの排出量は全体の2割以上を占めている。ここまで述べてきた食品ロスは、資源を無駄に消費する行為であり、自然環境の悪化も含めて地球の食料供給能力の低下を招いてしまうことになってきます。

その他の廃棄物に関しても問題があります。開発途上国の多くでは、廃棄物の管理がずさんなために大量のごみが道ばたなどに捨てられたままになっている地域も多くあり、ゴミによる異臭や衛生面で大きな問題になっています。このようなごみには、プラスチックなど自然に分解されないゴミも多く含まれます。そのため、ごみをそのまま放置していると有害物質が発生し公害問題に転じたり、火事になったりすることもあります。

③ ものの消費が及ぼす環境汚染

SDGs12の世界の問題の3つ目は、「ものの消費が及ぼす環境汚染」です。

地球は水の惑星と呼ばれることもあり、水資源が豊富というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか?確かに地球の大部分は海に覆われていますが、実際に飲用できる淡水は全体の3%未満です。さらに、淡水のおおくは農業で使用されているため、直接的に飲用水として用いられている水分はごくわずかになっています。このように、水は貴重な資源であるにもかかわらず、化学物質や汚染物などの有害な廃棄物によって、世界的に水質汚染の問題が深刻化しています。

プラスチックごみによる海洋汚染も深刻化しています。詳しくは、SDGs14の記事をご覧ください。

環境汚染を改善していくには、個人単位でかつグローバルでゴミの削減や有害物質の廃棄をできる限り無くしていくことが大切です。

日本におけるSDGs12の問題

次に日本におけるSDGs12に関する問題を見ていきましょう。世界における大量生産・大量消費の問題は日本にも当てはまります。日本は石油や石炭などの化石燃料に支えられた産業や経済で成り立っており、エコロジカル・フットプリントが高くなっています。もし世界の人口が日本と同様の生活をした場合、地球2.8個分の資源を消費していることになります。そのため、SDGs達成度の観点から、「目標12:つくる責任 つかう責任」は日本の最大の課題ともいわれています。

ここでは、こうした現代の消費社会において発生している具体的な課題を見ていきたいと思います。

✔︎SDGs12の日本の問題

① 大量に発生している食品ロス

② 廃棄物処理の問題

① 大量に発生している食品ロス

SDGs12の日本の問題の1つは「大量に発生している食品ロス」ことです。

生産と消費活動に関する日本の問題の一つに、大量の食品ロスがあげられます。現在の社会では、食べ残しや消費期限切れなど、まだ食べられるのに捨てられる食料が大量に破棄されています。実際に、日本の食品ロスは年間612万トンで、これは日本の国民全員が毎日お茶碗一杯分の食べ物を捨てていることになります。比較として、世界の途上国に援助している食料の量は420万トン程度であり、実に1.5倍もの量を日本で食料廃棄していることになります。

食品ロスの発生原因は大きく、事業系廃棄物、家庭系廃棄物の2つに分けられ、その内訳は、事業系廃棄物は357万トン、家庭系廃棄物は289万トンになっています。

事業系廃棄物:食品メーカー、小売店、レストランなどの飲食店に代表される、事業として食品を扱っている企業や店舗で捨てられる食品ゴミ。主な理由は、次のようになっています。

- 食品メーカー; カット食品や期限を超えた食品などの返品

- 小売店;新商品販売や規格変更に合わせて店頭から撤去された食品。また、期限を超えたなどで販売できなくなった在庫等

- レストランなどの飲食店;食べ残された料理。売れなかった仕込み済みの食材等。

家庭系廃棄物:家庭で捨てられる食品。主な理由は、次のようになっています。

- 買いすぎや間違った保存方法により、未使用のままの廃棄

- 作りすぎや好き嫌いによる食べ残し

- 調理の際に食べられるところも廃棄

- 買いすぎや間違った保存方法により、未使用のまま廃棄してしまう

- 作りすぎや好き嫌いによる食べ残し

- 調理の際に食べられるところも捨ててしまう

② 廃棄物処理の問題

SDGs12の日本の問題の2つ目は「廃棄物処理の問題」です。

環境省の調査によりますと、日本のごみ総排出量は4,274万トン(東京ドーム約115杯分)、1人1日当たりのごみ排出量は918グラム(2019年データ)にのぼります。近年の傾向を見るとごみの総量と一人当たりのごみの量ともに減少傾向にあるのですが、そもそものごみの総量が多いことや、ごみの最終処分場となる土地の確保が難しいことなど根本的な課題が残っています。

出典:環境省

環境省では今年の3月に令和元年度のデータを基に、「およそ20年で日本全国のゴミの埋め立て場・最終処分場が満杯になり、ゴミを埋め立てできなくなる」という発表を出しています。

大量のゴミが発生する日本はこれまで、ゴミ処理場の逼迫を避けるためにリサイクルできるプラスチックなどのゴミを「資源ゴミ」として中国や東南アジアの国々へ輸出していました。しかし、2018年に中国が資源ゴミの輸入禁止を始め、中国以外の東南アジアの各国でも環境規制のため、ゴミ輸入を禁止することが進んでいます。そのため、日本で生じるゴミの量や処理の仕方にについて、より一層考え、行動にうつす必要が出てきています。

2000 年以降日本からの輸出が急増したごみとして「電子ごみ」があります。使用済みのパソコン、スマートフォン、液晶モニターなど電子製品の廃棄物の事を指し、適切な国内循環も急務になっています。

最後に、日本においてはごみの総量だけではなく「再資源化の低さ」も問題視されています。日本のリサイクルやコンポスト率は他の先進国と比較して低く、先進国(OECD)が平均34%の中、日本は20%未満となっています。この原因として、日本における主なごみ処理方法が焼却処理になっていることも含まれてきます。焼却、破砕・選別等により中間処理されたごみの内、直接焼却された量が3,295万トンであり、ごみの総処理量の80.5%を占めています。このように、ごみの処理に関して焼却処分が主流となっており、ごみを燃やす際に発生するCO2の排出が問題視されています。

SDGs12に関して私たちにできること

ここまでSDGs12「持続可能な消費と生産のパターンを確保する」に関する、世界と日本でなにが問題になっているかを見てきました。最後に、このような問題に対して、私たちにできることを紹介します。

✔︎SDGs12に対して私たちにできること

① 日常で消費するものを減らすー「3R」への取り組みー

② 環境に配慮された製品やサービスを選ぶ

③ 資源を有効活用する新しい技術を知って試してみる

詳細を次の記事で紹介してきます。

>【今日からできる!】SDGs12の目標達成に向けて私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGs12に関する具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。