Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

かいものは好きだし、持続可能にするために、できることに取り組みたいけど何をしたら良いんだろう?

こんな疑問に答えます。

この記事を書く私は、サステナブルに興味がある研究開発者です。地球の持続可能性を高めるためにさまざまな視点で活動を行い、次世代のモノづくりやソリューションを作っています。

SDGs12の目標達成に向けて、私たちにできることのおすすめは以下の通りです。

✔︎SDGs12に対して私たちにできること

① 日常でつかうものの量を減らすー「3R」への取り組みー

② 環境に配慮された製品やサービスを選ぶ

③ 資源を有効活用する新しい技術を知って試してみる

でも、せっかく取り組むなら「なんで取り組むのか?」「なんでそのアクションが良いのか?」ということも知っておきたいですよね。

そこで本記事では、SDGs12の背景などを含めて「【今日からできる!】SDGs12の目標達成に向けて私たちにできること」について紹介します。目標達成に向けて一人一人ができることを知り、今日からの取り組みに繋げてもらえたら嬉しいです。

目次

「SDGs12の私たちにできること」を考える前に知るべきこと

SDGsは「持続可能な開発目標」と定められているため、私たちにできることを考えるにあたって「持続性」に効果があるかを考える必要があります。そのためにはSDGs12に関する「持続可能性」とは何か?ということを知っておくことが必要になりますので、簡単に紹介します。

SDGs12とは?

SDGs12とは「つくる責任 つかう責任」というキャッチフレーズのもと、持続可能なものをづくりや消費をおこなっていくことを目的としています。

豊かな自然には限りがあり、これからも快適な生活が続けられるような生産方法や消費活動を行っていくことが、重要になってきます

詳細については次の記事で紹介します。

関連記事:SDGs12とは?ものづくりと消費に関する問題と持続可能な開発目標「つくる責任 つかう責任」

SDGs12のターゲット

| 12-1 | 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 |

|---|---|

| 12-2 | 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 |

| 12-3 | 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、 収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 |

| 12-4 | 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 |

| 12-5 | 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 |

| 12-6 | 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 |

| 12-7 | 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 |

| 12-8 | 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 |

| 12-a | 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 |

| 12-b | 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 |

| 12-c | 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。 |

「SDGs12の私たちにできること」の取り組みポイント

以上のことから、SDGs12に取り組むにあたっては上記に挙げられた8つのターゲットに効果的な取り組みができると、SDGs12の目標である「持続可能な生産と消費」の達成へ貢献していくことができます。

そのため、これらターゲットから導かれるSDGs 12に関する重要なポイントをおさえておきます。このポイントを踏まえたうえで具体的な取り組みの紹介につなげていきます。

① 不必要なものを消費していないか?

② 環境に配慮されたものは商品は他にないか?

③ 資源を有効活用する新しい技術をないか?

① 不必要なものを消費していないか?

第一のポイントは、日常生活において、不必要なものを消費していないかという点です。買い物をする際に何げなく手に取った商品や普段使用しているバッグなど。一度振り返ってみて、自分の生活に本当にその商品が必要かを考えてみることが大切です。実は普段気づかなかったけれども、使っているもののなかに無駄なものがあるかもしれません。ものの消費やお金の消費に関連するため、このポイントは、むだにお金をつかっていないかという点にもつながっています。

② 環境に配慮されたものは商品は他にないか?

環境に配慮されたものは他にないか?というポイントも大切です。SDGsの大切さが世に広まっていくことに呼応して、企業やものを作る側もより環境に配慮したものをつくる努力をしています。普段使っている消費しているものが一番いいのか?振り返ってみましょう。

③ 資源を有効活用する新しい技術をないか?

資源を有効活用する新しい技術やサービスはないか?という点も重要なポイントです。情報革命が始まった今、社会の進歩は日進月歩です。今はまだ世に出てきたばかり、もしくは出ていないけれど、今使っているものよりも効率的に資源を使うものがあるはずです。

SDGs12に関して私たちにできること

では具体的にどのようなことが、私たちにできることはなんでしょうか?

✔︎SDGs12に対して私たちにできること

① 省資源活動(3R)に取り組んでみる

② 環境に配慮された製品やサービスを選ぶ

③ 資源を有効活用する新しい技術を知って試してみる

① 省資源活動(3R)に取り組んでみる

SDGs12関連で私たちが貢献できる1つ目の活動は、「省資源活動(3R)に取り組んでみる」ことです。

モノやサービスを実際に使う私達には、SDGs12に関して日ごろから取り組めることはたくさんあるはずです。例えば、食料廃棄を0に減らすことができれば、食料のエコロジカルフットプリントは25%も減らせるとも言われています。物の消費や廃棄を少なくする手法として3Rに取り組みが挙げられます。

3R:リデュース(Reduce),リユース(Reuse),リサイクル(Recycle)の3つのR(アール)の総称。リデュース→リユース→リサイクルの順に心がけることで,ムダなごみを減へらし,資し源げんを生かすことにつながる。

・Reduce:ムダなごみを減らす

・Reuse:一度使ったものでも繰り返し使う

・Recycle:使い終わったものをもう一度資源に生まれ変わらせる

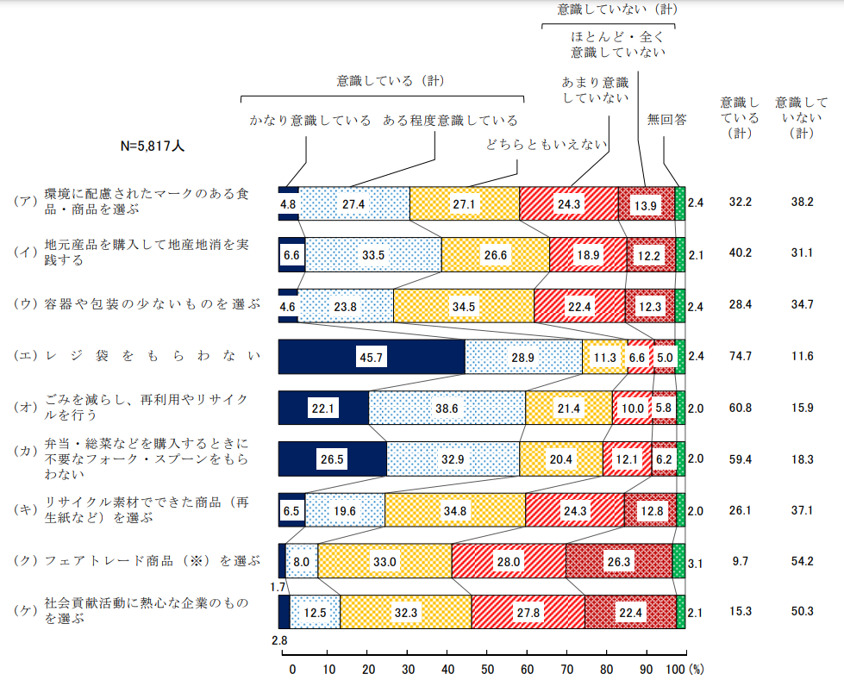

例えば、マイバックやマイボトルを活用して、包装や容器の省くことで、余計なごみを減らすことにつながります。日本では、プラスチック製品の使用削減のため、2020年7月からレジ袋が有料化されました。これにより多くの人がマイバッグを持参するようになっています。実際、日頃の買い物で意識していることとして、「レジ袋をもらわない」が74.7%と最も高く、次いで「ごみを減らし、再利用やリサイクルを行う」(60.8%)、「弁当・総菜などを購入するときに不要なフォーク・スプーンをもらわない」(59.4%)の順になっています。

出典:消費者意識基本調査

現在はマイボトルにも様々な材質や形状のものがあり、自分の好みや生活に合わせたマイボトルを見つけるのも楽しいかもしれません。コーヒーショップ等でもマイボトルに飲み物を入れてくれるサービスがあり、こういったものを活用することで紙コップやプラスチック製のフタなどの使用量が削減されます。

また、フリーマーケットなどで、使わなくなったものの再利用を検討してみたり、リサイクル製品を積極的に利用することも、限りある資源を有効に生かすための工夫になってきます。

また食品ロスに関しても日々貢献できることがあります。上述した日常における食品ロスの課題は、裏を返せば改善の実践レシピにつながっていきます。

- 必要なものだけ購入し、適切な保存をする

- 適切な量だけ調理する

- 食品を有効活用して、調理する

なるべく家族の好みや食べる量を考慮し、無駄のないよう買い物をしたり、賞味期限や消費期限を確認して食品を選ぶことが大切です。

賞味期限:食品劣化の遅い、スナック菓子、カップめん、缶詰、レトルト食品などに適用される。美味しく食べることができる期限で、食べられないわけではない。

消費期限:食品劣化の早い、弁当、サンドイッチ、生めん、総菜、ケーキ等に適用される。食べない方がいい期限。

また、余ってしまった食材、普段は捨てている野菜の葉や皮、残ってしまった料理でも、工夫して調理をすれば美味しく食べられるかも知れません。このようなレシピはオンライン上で見つけることができますし、SusttyのSDGsソーシャルネットワーク(Sustty)でも数多く紹介されています。食材を使い切り、料理を食べきることで、食品ロスを減らしていきましょう。

従来における、資源を活用して生産、消費し、使用後は廃棄する直線型のモデルではなく、初めから資源を循環させることを前提とした考え方をサーキュラーエコノミーと呼びます。これは日本が古来からもつ「もったいない」の考え方が非常に通じるモデルです。循環型の社会にむけては、一人一人のもったいないから始まる行動が大切になってきます。

② 環境に配慮された製品やサービスを選ぶ

SDGs12関連で私たちが貢献できる2つ目の活動は、環境に配慮された製品やサービスを選ぶことです。

買い物やサービスを利用する際に、環境に配慮された商品やサービスを選ぶことも有効になってきます。例えば、買い物をしていると,いろいろなラベルがあることに気がつきます。 その中には,地球環境やそれをつくる人たちの権利に関する認証もあります。つくり手である企業が責任をもって商品をつくったことが消費者にわかるようにラベルが張られているのです。例えば、MSC(海のエコラベル)は水産物が、FSC(森のエコラベル)は林産物が持続可能な方法で収穫されたことを示す認証マークです。その他、国際フェアトレードやオーガニックテクスタイル世界基準などの認証があります。

出典:海洋管理協議会(MSC)

出典:森林管理協議会(FSC)

このような認証ラベルに確認しながら環境負荷の少ない商品を選ぶことで、エコロジカルフットプリントを減らし、地球1個分の生活を実現するのに貢献していきます。また、それぞれのラベルの意味を知ることは,その商品がどのように自分のもとに届き、なぜ持続可能な社会に役立つのか理解する大切な一歩にもなります。

近年、人々の間では購買時において「環境・社会に与える影響」がおおきな判断材料になりつつあります。こうした環境に配慮した商品への積極的な行動は、ものをつくる側である企業の商品開発の方向性にも影響をあたえ、よりより「うくる-つかう」のサイクルが作られていきます。

③ 資源を有効活用する新しい技術や商品を知って、試してみる

SDGs12関連で私たちが貢献できる3つ目の活動は、資源を有効活用する新しい技術や商品を知って試してみることです。

地球が提供してくれる資源を、最低限の利用で最大の効果を出すのがもっとも望ましいものです。こうした目的に対して、新しい技術や商品が生れています。例えば、再生可能エネルギーの導入や、AIの進歩による資源の最適化などが考えられます。 また、植物や海洋のごみでを用いて作られた商品も数多く存在し、環境に配慮する生産姿勢だけでなく、アイデアの新しさや商品デザインや質の良さなどの魅力も注目されています。

このような技術を知って、試してみることが、エコロジカルフットプリントを減らすための貢献につながっていきます。

そのほかSDGs達成に向けた私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGs12の具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。