Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

こんな疑問に答えていくため、本記事では「SDGs10とは?格差に関する問題と、不平等をなくすための持続可能な開発目標」について紹介します。

SDGs10に関する世界と日本の状況、そして私達に何ができるのかを見ていきます。現在の問題点について知り、どんなことができるのか考え、日々の生活における改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs10とは?

SDGs10とは「国内および国家間の不平等を是正する」という目標のもと、国や地域環境、人々の特徴に関係なく平等な機会をつくり、社会の発展を促すことを目的としています。

不平等は、多くの国の内部もしくは国家間において存在しています。例えば、人を特徴づける性別、年齢、障がい、人種、民族などを理由とした格差や差別は今も存在しています。また、グローバルな経済活動をみても、不公平な国家間の取り決めや慣習が存在し、国際社会に影響を与えています。

このような課題を解決するため、個人間での機会均等を測る取り組みや、公平な貿易や取引を目指した対応や開発途上国への援助などが進められています。これらの取り組みを一つのターゲットとしてまとめ、人や国家間の差別や不平等がない世界を目指しているのが、SDGs10になります。

主なキーワードは、

- 所得を増やす

- 年齢、性別、障がい、人種、民族、生まれ、宗教、経済状態にかかわらず平等な機会

- 格差を減らす

- 財政、賃金、社会保障などに関する政策

- 公平な世界経済や金融制度、貿易の仕組み

- 管理された移住や移住労働者に関する政策

SDGs10とは?一言で言うと「格差をなくして社会を平等にしよう」

少し堅い言葉が続きましたが、SDGs10とは、一言で言うと「格差をなくして社会を平等にしよう」ということです。

SDGs10で問題になっていること(世界)

では、世界においてどのようなことがSDGs10に関する問題になっているのでしょうか?ここでは以下の3つを紹介します。

✔︎SDGs10の問題(世界)

① 所得の格差が増加している

② 人の特徴(性別、年齢、障がい、人種)で不平等がある

③ 社会保障を受けられない人がいる

① 所得の格差が増加している

SDGs10の世界の課題の1つ目は、国や地域環境によって所得の不平等が増加していることです。

現代社会が、新しい産業や技術によって快適になっていく一方、国々や人々の間における格差は広がっています。世界の人口は約78億人ですが、そのうち最もお金持ちの2000人は、貧しい人たち46億人分よりも多くの資産を保有しています。つまりたった2000人の富豪が世界の半分人口の半分以上の富を持っていることになります。

豊かな人々は集めた富や資源を活用してますます富を集中し、貧しい人たちは所得をあげることが難しく、不十分な食事、病院への通院が困難、教育不足などの問題に直面し続けています。具体的に、絶対的な貧困に窮している人は世界で約7億人もいるといわれています。さらに、極度に貧しい暮らしをしている人も多く存在します。

絶対的貧困:1日1.90米ドル(約200円)未満で生活する人々

極度に貧しい暮らし:1日あたりに使えるお金が1.25米ドル(約135円)未満で生活しなければならない状態

また教育の機会を失えば、希望する仕事についてお金をかせぐことも難しくなり、貧しい生活からぬけ出せず、その人の子どもの世代にも苦しい生活が受け継がれてしまうことになります。こうした貧富の拡大は、国家間の緊張を高め、社会不安を煽ることにもつながっていきます。極端な貧富の差を減らして、効果的に再分配が行われる仕組みが必要ですが、まだ道半ばな状況です。

出典:国際連合 持続可能な開発に関するグローバル・レポート2019

ひとつの国の中にも、地域や人の間での格差が存在します。例えば、都市部と農村部の間に格差が存在することが多くあります。極度に貧しい人の割合は、都市部で5.3%であるのに対し、農村部で17.2%と、3倍以上の差があると言われており、これは平均的にみると都市部の方が農村部よりも職や教育の機会があることを示唆しています。

ただし、都市と農村間の違いはもう少し複雑で、都市での格差や健康被害などにより、子どもを含む多くの都市住民が、農村部の住民よりも深刻な搾取に苦しむ「都市のパラドックス」に陥る可能性もあります。実際56カ国を対象とした調査では、都市部に暮らす最も貧しい子どもたちが、農村部の最も貧しい子どもたちよりも5歳の誕生日を迎える前に命を落とす可能性が高い状況にあります。都市部のスラムや非公式な居住地で暮らす人の数は10億人とも推測され、そのうち数億人は子どもです。中でもアフリカとアジアでは都市化が急激に進んでいます。

出典:ユニセフ報告書発表

都市で生きる子ども『優位かパラドックスか』

格差が増大する一因として、貿易も理由に挙げられます。例えば、開発途上国の多くは第一次産業品である原料を輸出している一方、先進工業国は原料を加工して作った加工品をこうした途上国に輸出しているケースがあります。この場合、第一次産品は加工品よりも価値が安く、貿易による赤字は増える一方となり、国を発展させ債務を返済することが難しくなります。最終的に、債務は返済が不可能なまでに膨れ上がり、開発途上国は先進国への依存をさらに高めていきます。

最後に、企業と労働者間での不平等な関係も存在します。不当な賃金による不健全な雇用形態や、利益を優先し続けるために生じる、不平等な労働、搾取による仕入れが物流の中に存在するケースもあるのです。

② 人の特徴(性別、年齢、障がい、人種)によって不平等がある

SDGs10の世界の問題の2つ目は、人の特徴(年齢、性別、障がい、人種)によって不平等があるであることです。

不平等問題の代表的なものとして、男女間の機会の不平等が挙げられます。

今日、少しずつではありますが、職場や政治など場面において女性の活躍が見られつつあり、古い慣習や社会的なタブーが薄れつつあります。しかしながら、世界的にみても女性は未だに男性の賃金の約7割しか稼ぐことができません。一方で、女性は先進国、途上国によらず、男性より長時間働いているという報告があります。

出典:子供白書

また、女性は男性よりも不安定な雇用に従事する場合が多く、女性がつく職業のうち75%以上が開発途上国における非公式もしくは保護されていない労働です。さらに、世界中の家事労働従事者の83%が女性であり、その大部分が最低賃金を得ることが保証されていない非正規の労働や、無償労働です。

無償労働(アンペイドワーク):家事労働・育児・介護など金銭が発生しない労働のことで、そのほとんどを女性が行なっています。

これは「家事を行うのは女性」と付け加えられた性差が根強く残っていることを示しています。また、地域によっては宗教上の理由や伝統的なしきたりが関係してきます。

活躍の機会という意味においても、例えば、今日の議会において、女性議員はいまだに22%しか存在していません。さらに経済的もしくは社会的な機会の不平等は、民族やジェンダー、難民といった特定の社会グループに生じることが多く、これらの人々が教育や政治的参加の機会を奪われることで貧困や経済格差の世代間連鎖が起こることになっていきます。

出典:ユニセフ

世界では、移民・難民の問題も長く発生しています。

移民:生活のためにある場所から別の場所に一時的または永久的に移動する人

難民:紛争や差別、貧困など様々な理由で母国を離れなければならなくなった人

地域の紛争や格差等を理由にして移民の数は増加しています。例えば、移民政策を積極的に進めてきたドイツでは、5歳未満の2.5人に1人が移民というデータもあります。

しかしながら、移民・難民は、安い労働力で危険な仕事に就かされたり、差別されたりなど、不利な環境に置かれることが多いとされています。一つの国の中で、異なる文化や宗教、慣習が原因で、従来住んでいた人たちと移民の間に自然と対立感情が生れ、問題が生じるケースも世界各地で見られています。

③ 社会保障を受けられない人がいる

SDGs10の世界の課題の3つ目は、社会保障を受けられない人がいることです。

人生の中では、病気やけが、障がい、失業、老齢など、自分だけでは解決できない事柄が発生することも少なくありません。その際に必要なお金を支給して最低限の生活を営むことができるようにするのが社会保障の役割です。大変な時の助け舟として人々の基本的人権を守っていきます。

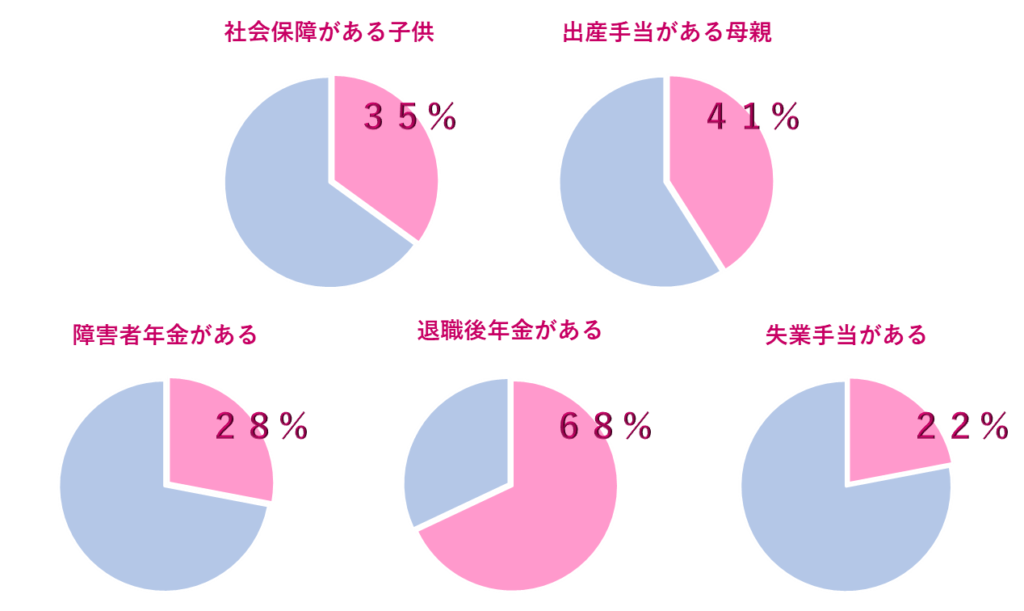

具体的に社会保障は、年金、医療、介護、子ども・子育てなどの分野に分けられ、日本では国の一般会計歳出の約3分の1を占める支出項目となっています。しかし、世界を見渡してみると、社会保障制度がない国もあります。以下に、主な社会保障制度の受けられる人の割合をまとめてみました。

例えば、社会保障給付を受けられる子どもの割合は35%になっています。つまり3人のうち2人は困窮した状況でも政府が手助けをしてくれない状況で暮らしています。また、出産手当を受けられことができる母親の割合は41%で、半分以上の両親は社会的な経済支援を受けられない中で出産と初期の育児を乗りきらなければなりません。その他、障害者年金、退職後の年金、失業手当をうけることができる人々の割合はそれぞれ、28%、68%、22%となっており、多くの方々がいずれの支援も受けることができないまま生活を送っていることが分かります。

社会保障がある国でも、国の財政がきびしいために、子どもや両親への給付額を減らしている国もあります。これらの支援によって、人々が十分な栄養がとれたり、保健や医療サービスを受けられたり、教育を受けられたり、不必要な重労働を避けることができたりします。そのため、国の財政に依存せずに、全ての人にいきわたる社会保障制度が理想ですが、まだ道半ばな状態です。

出典:国連広報センター ホームページ「SDGs報告 2019」

日本におけるSDGs10の問題

次に日本におけるSDGs10に関する問題を見ていきましょう。

✔︎SDGs10の日本の問題

① 所得格差が存在

② 男女間の格差が大きい

③ 人種や年齢による人権問題

① 所得格差が存在

SDGs10の日本の問題の1つは「所得格差が存在する」ことです。

日本は、国内総生産を指標とすると世界第3位の経済国でありながら、先進国の中では比較的貧困率が高いとされています。貧困の度合いを測る指標として前述した絶対的貧困に加えて、「相対的貧困」と呼ばれる指標があります。発展途上国において食料や必要必需品に7人に1人が貧困状態にあり、1人親世帯では半数以上が貧困状態にあります。また、高齢者世帯の所得格差も拡大しており、65歳以上の高齢者のいる世帯の貧困率は27.0%に達しています。

相対的貧困:世帯の所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分に満たない人々。その国の文化・生活水準と比較して困窮した状態を示す。

相対的貧困はあまり表面に表れてこないため、絶対的貧困より見えにくい状況にあります。しかしながら日本をはじめ先進国と呼ばれる国にも存在している深刻な問題です。厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、2018年の日本における貧困線は127万円、相対的貧困率は15.4%とされており、日本人口の6人に1人は、相対的貧困ということになります。

出典:国民生活基礎調査

2017年に経済協力開発機構(OECD)から出された表された調査によると、日本の相対的貧困率は先進国35カ国中7番目に高く、G7中では米国に次いでワースト2位であることがわかっている。逆に相対的貧困率が低かったのあ、アイスランド、デンマークといった北欧の国々で、これらの国はSDGsのスコア全体でも上位を占めています。

相対的貧困率の高さは、国内における格差の大きさを表す。2000年代中頃から、日本の相対的貧困率はOECD平均値を上回っており、長年にわたり格差が存在する状態が続いていることを示しています。

日本の相対的貧困は、65歳以上の高齢者世帯、単身世帯、そして一人親世帯に多いことが明らかとなっています。例えば、2019年に生活保護を受けた世帯のうち、その半数が高齢者かつ単身世帯でした。。また、高齢になるにつれて、男性より女性の方が貧困率が高くなる傾向にあります。

出典:厚生労働省

相対的貧困に当たる人々は、限られた手取り所得から家賃や光熱費、食費などの生活にかかる費用をすべて支払わなければならないため、病気や事故などの治療費や、子どもの教育費等を払うことが難しくなります。2018年において、17 歳以下の子どもの貧困率は14%であり、7人に1人の子どもが貧困とされています。その場合、生活費を捻出するために、子どもが進学を諦めて就職やアルバイトをしたり、親が多くの仕事をかけもちし、子供が家事をこなす必要がある状況が考えられます。

最低ラインの生活ができれば、あとは自分の力で解決するべきと考える方もいるかも知れませんが、相対的貧困に置かれている人々は、このように教育や訓練に費やすお金の余裕がない、もしくはどのようなことにアクセスできるか知ることができないため、現状を変えることが難しい状況に陥っています。

② 男女間の格差が大きい

SDGs10の日本の問題の2つ目は「男女間の格差が大きい」です。

SDGs目標10では、前述の通りジェンダー間の格差をなくすことも含まれています。不均衡を示すものとして、ジェンダー・ギャップ指数があります。

ジェンダー・ギャップ指数:世界経済フォーラムが経済・教育・政治・保健の4分野、合計14の項目から各国の男女の不均衡を数値化したものです。

2020年において、日本の「ジェンダー・ギャップ指数」は、156か国中120位と、下から数えたほうが早くなっています。4分野のなかでも目立つのが特に格差が目立つのが経済と政治ですが、ほとんどの項目が低い数値となっています。

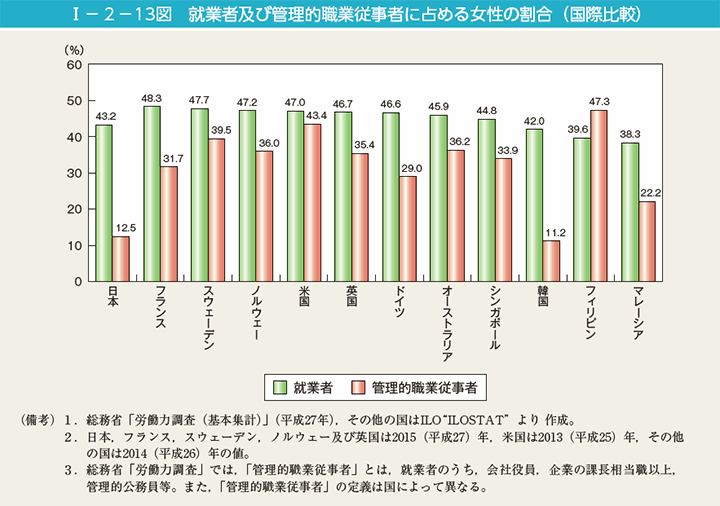

このの結果は、女性と男性の所得格差や、女性の大学進学率の低さ、国会議員や閣僚などの女性比率の低さなどが、日本では世界的と比較して、問題になっていることを意味しています。また経済面で特に課題に挙げられるのが役員・管理職に占める女性の割合です。2014年の調査によると、管理的職業従事者に占める女性の割合が日本は13%だったのに対して、米国では43%、イギリスでは35%でした。

出典:男女共同参画局

こちらはSDGs5「ジェンダー平等を実現しよう」とも直接関わってきます。男女間待遇や機会に開きがある理由としては、非正規雇用の増加や出産・子育てにより仕事を離れなければならないことが雇用に影響する状況などが挙げられます。

③ 人種や年齢による人権問題

最後に、高齢者への人権問題も紹介します。現代は医療の発展や生活環境などの改善から、平均寿命が大幅に伸び、高齢化が急速に進行しています。高齢者の中には社会参加への意欲が高い人も多いですが、高齢であることを理由として社会参加ができない人も存在します。また介護を必要とする高齢者に対して、介護をする側のストレスや疲労から身体的または心理的虐待を加える、家族や親族による無断の財産処分などの問題もあり、高齢者の人権を考えることが現代の日本社会の課題の1つとなってきます。

SDGs10に関して私たちにできること

ここまでSDGs10「機会均等を進めて社会を平等にしよう」に関する、世界と日本でなにが問題になっているかを見てきました。最後に、このような問題に対して、私たちにできることを紹介します。

✔︎SDGs10に対して私たちにできること

① 異なる言葉や文化を学んでみる

② ワークショップや募金活動に参加してみる

③ フェアトレード商品を検討してみる

① 異なる言葉や文化を知る

SDGs10関連で私たちが貢献できる1つ目の活動は。異なる言葉や文化を知ってみることです。

学ぶことは何かをよくするための第一歩です。その意味で、この記事を読んでくださった方は既にSDGs10への貢献を始めています。

ここまで述べてきた個人間の不平等や差別が生じる原因として、人々の異なる特徴に関して知らない、知ろうとしないことが挙げられます。逆に考えると、これらの違いを当然のことと受け止めて、言葉や文化などをお互いに学びあう姿勢が、不平等をなくしていくうえで大切なことだと思います。国や地域によって、見た目、言葉、慣習、宗教、人種、生活習慣など様々な特徴が異なります。また同じ地域内でも、性別、年齢、障害、出身地域など異なる特徴を有する人が共存しています。こうした違いがあるからこそ、新しい発見が生れる可能性もあり、学びあう姿勢は常にもっていたいものです。

② ワークショップや募金活動に参加してみる

SDGs10関連で私たちが貢献できる2つ目の活動は。ワークショップや募金活動やボランティアに参加してみることです。

SDGs10に関する大学や地域コミュニティーのワークショップが行われています。このようなアクティビティに参加することによって、実際に何が問題なのか体験しながら学ぶことができます。Susttyでもこのような事例は今後紹介していきたいと思います。

また、人道支援団体への募金や寄付は団体の活動資金となり、多くの人の援助に繋がります。例えば、移民の国であるアメリカでは、低所得家庭への朝食やランチの無料援助や、遠足へ行けない子どもへの寄付を募るところもあります。そして、援助を受ける子どもが差別を受けることがないよう、学校では細心の注意を払います。今後日本でも、寄付や募金の形も多様化していくと考えられ、自分が興味がある活動はないか探してみてはいかがでしょうか?

③ フェアトレード商品を検討してみる

SDGs10関連で私たちが貢献できる3つ目の活動はフェアトレード商品を検討してみる、ことです。

フェアトレードとは、世界フェアトレード機関に設定された取引の仕組みで、発展途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に取引することです。

世界フェアトレード機関(WFTO):

開発途上国の人びとの自立と生活環境の改善を目指す世界中のフェアトレード組織が1989年に結成した国際的なネットワークです。欧米や日本の輸入団体と、アジア、アフリカ、中南米の生産者団体が加盟し、情報を共有しながら公正な貿易の普及を目指しています。

商品がフェアトレードであるためには、最低価格の保障や長期的な取引の促進などの経済的基準の他に、民主的な運営、安全な労働環境、さらには農薬・薬品の適正な使用など、厳しい基準をクリアする必要があります。このような流通の仕組みを通して、生産者や労働者への適正な賃金の支払いや労働環境の改善、児童労働を撤廃していくことを目指しています。

出典:フェアトレードジャパン

フェアトレード製品は、フェアトレードである証明ラベルの有無を確認することで見分けることができます。最近では、トレードマークがついたコーヒーやチョコレートなどを扱うお店も増えています。そのため、フェアトレード商品を検討し購入することで、企業と労働者の不平等の解決に貢献することができます。現地の人が十分な賃金を得ること生活にゆとりがでるだけではなく、子ども達が教育を受ける機会の向上にも繋がっていきます。さらに、教育の機会を受けられるようになった子どもたちは、より付加価値の高い仕事につけるようになり「貧困」の解決にも繋がっていきます。

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGs10の具体例を紹介してきたいと思います。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。