Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

できるなら、影響とか今後の問題点も知りたい。

こんな疑問に答えます。

この記事を書く私は、社会人になってからSDGs関連、環境関連の活動を続けている社会活動家です。

最近、海沿いに暮らし始めたこともあり、綺麗な海に癒される日々を過ごしています。そのこともあって、綺麗な海を後世に繋げていきたいものだと考えています。

一方、人間活動が海に与えている影響はとても大きく、今世紀において「持続可能な海洋の利用」は危険にさらされています。

そこで本記事は「【SDGs14】海洋プラスチックごみ問題とは?海洋生物、人への影響を紹介!」について紹介します。

海の豊かさを未来永続的に残すために、海の問題の1つを知ってもらえたら幸いです。

目次

海洋プラスチックごみとは?

まずは広く、海洋のプラスチックとゴミ問題について紹介します。

海洋プラスチックごみとは?

海洋プラスチックごみとは、海洋を漂うプラスチックのゴミのことで、大きく2つの分けられます。

✔︎海洋プラスチックごみの大別

① プラスチックごみ(5mmより大きい)

② マイクロプラスチックごみ(5mm以下)

プラスチックはゴミの大きさによって影響が異なり、大きめの「プラスチックごみ」と、ちいさめの「マイクロプラスチックごみ」の、大きく2種類のゴミ問題が生じています。

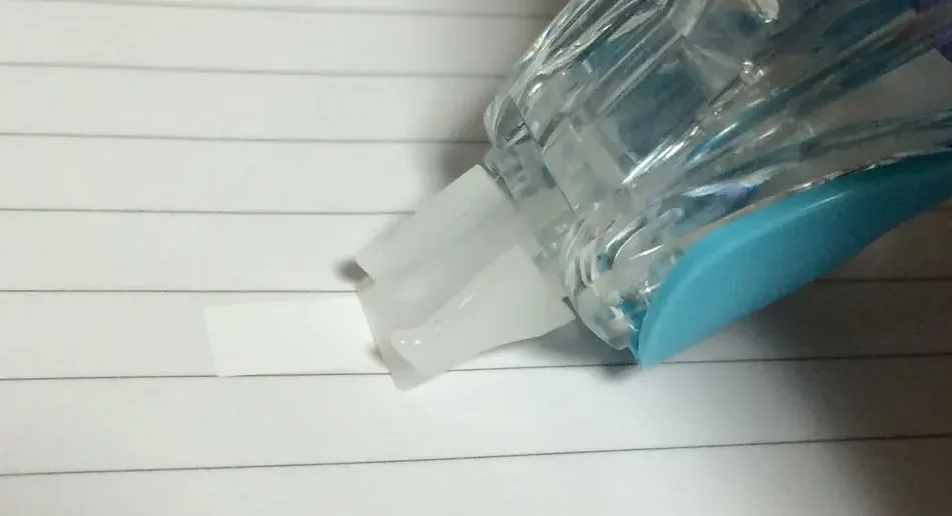

5mmってどのくらい?

写真:毎日、文房具

基準となっている「5mm」は、例えば修正テープの基本が「5mm幅」になるので、その幅よりも大きいのが「プラスチックごみ」、小さいサイズのゴミが「マイクロプラスチックゴミ」として問題視されています。

海洋プラスチックとは?

海洋プラスチックとは海洋を漂うプラスチックのことで、大きく2つの分けられます。

✔︎海洋プラスチックの大別

① プラスチック(5mmより大きい)

② マイクロプラスチック(5mm以下)

1次マイクロプラスチック

元から細かいプラスチック

2次マイクロプラスチック

環境に出て細かくなったプラスチック

① プラスチック(5mmより大きい)

プラスチックのうち、直径が5mmより大きいモノを「プラスチック」と呼びます。

海のプラスチックにはさまざまなモノがあります。

海洋プラスチックの例

ペットボトル、釣り糸、釣りのウキ、プラスチック製の服、発泡スチロール、レジ袋、プラスチック製のスプーンやストロー、商品のパッケージなど

日常の中でも、外でご飯を食べている時に突風が吹いて、「あぁ〜っ」という間に、レジ袋や包装袋が飛んで行ってしまうことがありますよね。そうしたゴミは回収されればリサイクルに回される可能性がありますが、そうでないといずれは海に流れ着き、海洋プラスチックになります。

② マイクロプラスチック(5mm以下)

プラスチックのうち、直径が5mm以下のモノを「マイクロプラスチック」と呼びます。

マイクロプラスチックは、発生源の違いによって大きく2つの種類に分けられますが、いずれにしても細かいプラスチックとして認識され、問題視されています。

1次マイクロプラスチック

1次マイクロプラスチックとは、簡単にいうと「元から細かいプラスチック」です。具体的には、製造の時点で細かくなった5mm以下のプラスチックのことで、製品としてはほとんど目に留まらないので、使っている本人でも気付けない場合があります。

また、定義によっては「家庭や産業製品から放出され、小さな形で海に流入するプラスチック(– plastics that enter the oceans in the form of small particles released from household and industrial products.)」とされる場合もあります。

参照:IUCN(国際自然保護連合)Primary microplastics in the oceans

1次マイクロプラスチックの具体例としては次のようなものがあります。

1次マイクロプラスチックの例

歯磨き粉、洗顔などのスクラブ剤、船・道路表示用・オモチャや各種製品の塗料、インテリア・装飾用のビーズ、洗濯で発生するプラスチック粒子、タイヤの摩耗で発生するプラスチック粒子など

2次マイクロプラスチック

2次マイクロプラスチックとは、川、海洋に流入したプラスチック(ポイ捨てや不法投棄で生じたペットボトルやビニール袋など)が、太陽の紫外線や外的要因で劣化して細かくなった5mm以下のプラスチックのこと。

2次マイクロプラスチックの例

「ゴミ袋、ペットボトル、釣り糸、プラスチック由来の服、おもちゃ、プラスチック容器、プラスチックストローなど」が分解されて小さくなったプラスチック粒子

海洋プラスチックごみ問題とは?何が問題なのか?

次に海洋プラスチックごみが生じている、または生じうる問題について紹介します。こちらも、プラスチックの大きさによって、問題のポイントが変わってくるので、それぞれ紹介します。

✔︎海洋プラスチックごみの大きさごとの問題

① プラスチック共通の問題

② プラスチックごみ(5mmより大きい)の問題

③ マイクロプラスチックごみ(5mm以下)の問題

① プラスチック共通の問題

第1に海洋におけるプラスチックゴミの大きさに関わらず共有の問題は「とても分解されにくいこと」です。

プラスチックごみ問題の話が出ると必ず出るのが「普通のゴミは良くて、なんでプラスチックゴミはダメなの?」という質問です。その答えの1つが「分解されるまでの時間」です。

分解までに必要な時間

トイレットペーパー:1ケ月

ダンボール:2ケ月

タバコ:10年

レジ袋:10~20年

飲料用缶: 200年

オムツ:450年

釣り針:500年

プラスチック製食器:100~1,000年

ガラス:4,000年

ある種のプラスチック: 永遠に分解しない

プラスチックが及ぼす影響はまだまだわかっていないのが現状です。

一方で、プラスチックがゴミとして一度海洋に流入してしまうと、最大で永遠に、長いと1000年ほどの時間、海を漂うことになり、何かしたらに影響を及ぼす可能性が生じてしまいます。

「今のところ影響が分からないなら別に良いじゃん」という意見もありますが、後々に問題が解明されることもあり、分解までの時間があまりにも長いためにプラスチックゴミは特に問題視されています。

② プラスチックごみ(5mmより大きい)の問題

海洋プラスチックごみ問題のうち、プラスチック(5mmより大きなプラスチック)の問題は「直接的に海洋生物の生死に影響を与えること」です。

2015年、南米コスタリカ沖で調査中の生物学者が、鼻孔にストローが刺さった絶滅危惧種のオリーブヒメウミガメを見つけ、その痛々しい動画が各国政府や国際社会がこの問題の対策に乗り出すきっかけの1つになりました。

動画は痛々しい映像を含みますので、承知の場合のみ、ご覧ください。

この動画を見て問題と思うか否かは、「生物」への理解と思いやりの精神によるものだと思いますが、このように、プラスチックゴミが直接的な影響となり、海洋生物に影響を与えるケースが確認され、プラスチックゴミの増加により、被害は拡大することが予想されています。

✔︎海洋プラスチックごみの影響

・海洋生物の身体的ダメージ

・海洋生物の絡まりによる餓死

・海洋生物の誤飲による身体異常、内臓損傷

など

また、そうしたゴミが問題となり、漁獲量に影響を与え、さらに漁業に用いられる網等にゴミが絡まってしまい、網を損傷したり、絡まりにより作業時間が

減ったりするなど、人間生活にも影響を与え得ります。

③ マイクロプラスチックごみ(5mm以下)の問題

海洋プラスチックごみ問題のうち、マイクロプラスチック(5mm以下のプラスチック)の問題は「人間の健康に影響を与え得ること」です。

今のところ、マイクロプラスチックゴミの影響により、人体の健康に影響が出るかの決定的な証拠は出ていません。一方で、2022年、人間の血液の中からマイクロプラスチックが検出されたことが報告され、世界に衝撃を与えました(参照:Environment International)。

繰り返しになりますが、現在のところ、マイクロプラスチックゴミの影響により、人体の健康に影響が出るかの決定的な証拠は出ていません。

一方、マイクロプラスチック自体は、特定の化学物質を吸着する特性を保つために、過去に規制がなかったために排出されていた人体に悪影響を及ぼす化学物質等を吸着し、食物連鎖によって濃縮され、いずれは人間の体に取り込まれてそれら有害化学物質が人体に影響を及ぼすことが危惧されています。

マイクロプラスチック問題は、2010年に入ってから注目されるようになった問題であり、研究は現在も発展中のため、未明なことを含めますが、少なくとも人体に取り込まれることが見つかったのですから、人体に影響を与えやすい状態になりつつあることは確かだと言えます。

海洋プラスチックごみ問題への世界的な対策

様々な海洋プラスチックの悪い影響が挙げられており、その対策として多くの取り組みがなされています。

中でも国際的で統一した目標を掲げて世界的に取り組まれているのが「SDGs」で、海の項目は14番(SDGs14)です。

SDGs14とは「海の豊かさを守ろう」という目標のもと、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することを目的に作られました。

海は「食資源(お魚・海藻)、医薬品、燃料の天然資源、排出物/汚染物の分解・除去」など、私たちの生活からは切り離せない大切な自然です。

一方、人間の活動によって、その海が汚され、海の資源が致命的なダメージを受けつつあるため、持続的に海の豊かさを守る上でSDGs14が大事になります。

詳細については次の記事で紹介します。

関連記事:SDGs14とは?海の問題と「海の豊かさを守る」ための持続可能な開発目標

SDGs14にコミットし、海洋プラスチックごみ問題に具体的な対策を取ろう!

本記事は、「【SDGs14】海洋プラスチックごみ問題とは?海洋生物、人への影響を紹介!」について紹介しました。

記事をとおして、海洋プラスチックごみ問題について理解が深まり、「海の豊かさを守る」ために、何ができるかを考えるキッカケになれていたら嬉しです。

また、具体的に何をしたら良いのか?という点については次の記事でまとめているのでぜひご参考にしてください。

関連記事:【今日からできる!】SDGs14「海の豊かさを守ろう」の達成に向けて私たちにできること

SDGs14以外に私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGsの具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。

Susttyの注目記事

持続可能な未来の実現できる情報を発信しています。

・SDGsとは?

・気候変動の影響は?

・毎日どうやって過ごせば良いの?

2020年台は、今後の地球の持続性における分水嶺であり、この数年のアクションの変化が、今後の地球の住みやすさに劇的な変化をもたらします。

SDGs・気候変動・環境問題などを参考に「持続可能な社会」の参考にして頂けたら嬉しいです。