Sustty編集部です。

本記事では「SDGs2」について紹介します。

目次

SDGs2とは?

持続可能な開発目標、SDGs目標2「飢餓をなくそう」は、飢えて困る人をなくすための目標です。

食料を安定的に確保し、人々に供給できる世の中を目指します。

2030年までに「飢餓や栄養不良に終止符を打つこと」をゴールとし、達成すべく持続可能な農業を推進し、継続的な収益を生み出す仕組みをつくります。

そのためには、農家の生活と生産能力を向上させることが必要不可欠です。積極的に投資し、世界の農業の発展を加速させるのです。結果的に子どもや社会的に立場の低い人々が、食べ物に困らない世界を実現します。

SDGs2で問題になっていること(世界)

SDGs2で問題になっていることはたくさんありますので、主に3つを紹介します。

✔︎SDGs2の問題(世界)

①8億人(世界の9人に1人)が明日のご飯を得られるか分からない

②子供の4人に1人が栄養不足に陥っている

③飢餓による健康面のさまざまな問題

①8億人(世界の9人に1人)が明日のご飯を得られるか分からない

SDGs2の問題の1つは食糧へのアクセスの問題です。

食糧に対する不安状態を整理すると次のようになります。

不安がない:74%

安定して食糧を得られ、質にもこだわることができる状態

中程度の不安:16%

食糧量の十分でなく、値段のために健康上リスクある食品の購入など制限がある状態

深刻な不安:10%

今日、明日以降の食糧を得られるか分からない状態

このように、比較的多くの人たちが食糧にありつけるのか、不安な毎日を送っています。

出典:「世界の飢餓人口増加続く。2030年の「飢餓ゼロ」達成困難のおそれ。ユニセフなど、国連5機関が新報告書」)

②子供の4人に1人が栄養不足に陥っている

SDGs2の問題の2つ目は、食糧の質の問題です。

世界の子どもの4人に1人は、必要な栄養を摂れず心身の能力を十分発揮できない「発育阻害」の状態です。

飢餓は、食べられるものがあるかないかの問題に加えて、十分な栄養素を得られるか、という点も重要です。

世界のおよそ5,200万人の子どもが、身長に対して痩せすぎ(消耗症)な状態で、このうちの多くは、病気や深刻な食料不足による急激な体重減少が原因であり、子供たちが本来持つ能力を奪ってしまう悲しい状態が続いています。

参照:栄養強化プログラム

③飢餓による健康面のさまざまな問題

SDGs2の問題の3つ目は、飢餓が与える健康面の問題です。

飢餓は「ただお腹が空いて困る」という問題だけではありません。十分な食事が取れずに栄養も足りないと、さまざまな病気に繋がります。

消化器系

胃酸の産生の減少、胃の萎縮、頻繁でしばしば致死的な下痢

心血管系(心臓と血管)

心臓サイズの縮小、送り出される血液量の減少、心拍数の減少、低血圧、最終的に心不全

神経系

無関心と易怒性、小児で、ときに知的障害

筋肉

筋肉量と筋力の減少、それによる運動能力または仕事の能力の低下

血液

貧血

皮膚および毛髪

薄く、乾燥した、弾力のない皮膚、乾燥して薄くなり、簡単に抜け落ちる毛髪

免疫システム

感染に抵抗し、傷を修復する能力の低下

参考:MSD Manual

上記の他にも、飢餓が健康に与える影響は多数あり、人々の健康を改善する上で飢餓は、解決すべき問題の1つです。

日本におけるSDGs2の問題

日本におけるSDGs2に関連した問題が生じています。

✔︎SDGs2の日本の問題

①農業の人手不足

②耕作放棄地

③フードロス

④プロテインクライシス

①農業の人手不足

SDGs2関連の日本の問題の1つは、農業の労働力不足です。

日本では、農業を生業とする人の減少と高齢化が進み、労働力不足が問題となっています。

農林水産省の「農業構造動態調査」結果によると、基幹的農業従事者(ふだん仕事として主に自営農業に従事している者)の数は、2012年の177.8万人から2021年の130.2万人へと、9年間で約47.6万人(約26.8%)減少しています。

また、2019年における基幹的農業従事者の平均年齢は66.8歳となっており、70歳以上が42.0%(59万人)、60歳以上が38.3%(53.7万人)となっており、60歳以上で8割(112.7万人)を占めています。

新規就農者の数は年間5〜6万人で推移していることから、60歳以上の人達の引退に伴って、基幹的農業従事者の減少数は加速していく可能性があります。

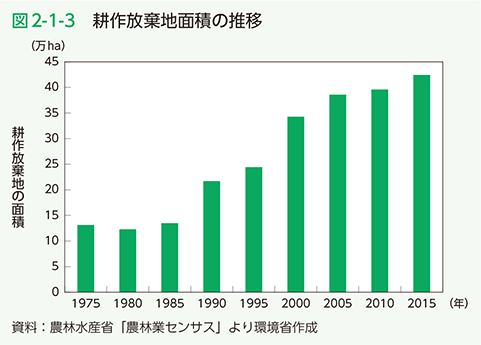

②耕作放棄地

SDGs2関連の日本の問題の1つは、耕作放棄地の増加と食料自給率の低下です。

耕作放棄地

耕作放棄地とは、以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地

日本の耕地面積は減少傾向が続いており、耕作放棄地面積は琵琶湖面積の5.7倍、耕地面積の8%にまで達しています。

食糧の生産性は技術の発展により、改善する余地はありますが、耕作放棄地の増加は食糧生産する土台の減少を意味するので、食料自給率の低下を招く可能性があり、島国の日本にとっては注意すべき課題です。

③フードロス問題

SDGs2関連の日本の問題の3つ目は、フードロス問題です。

食品ロス

食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。

世界では穀物生産量が増加している一方で、飢餓に苦しむ人が増加しているというアンバランスな状況にあります。

生産量が増えているのに、人が飢餓で苦しんでいる理由として次のようなことが挙げられます。

・開発途上国の人口の増加

・肉類の需要の増加

・家畜用飼料の需要の増加

・穀物需要量の増加

穀物ベースでは世界の人口を賄うだけの生産量があるにも関わらず、飢餓に苦しむ人がいるのは、先進諸国が必要以上の穀物を確保していること、そして余ったものが廃棄されているというフードロスも関係しています。

食糧が足りず困っている地域がある一方で、食糧を無駄にしている地域(日本を含む)があり、食糧を無駄に廃棄することにより、地球環境への影響や、食糧問題で困っている地域に届けられるはずの資源を無駄にしてしまっている現状があります。

④タンパク質危機(プロテインクライシス)問題

SDGs2関連の日本の問題の4つ目は、タンパク質危機の問題です。

世界の人口は2050年に90億人に到達し、早ければ2025〜30年頃にタンパク質の供給が不足する「タンパク質危機(protein crisis)」が訪れると予想されています。

タンパク質は、体を構成する重要な栄養素になるため、タンパク質が不足すると、世界的に身体の成長・維持に問題でることが心配されています。

SDGs2の私たちにできること

世界で起きている飢餓に関する問題に対して、SDGs2の対策として私たちにできることの例を紹介します。

②食糧普及に対する技術貢献をする

③飢餓に関する情報を調べて情報発信する

このほか、Susttyのサイトでは、SDGsのSNSとして様々なSDGs2の具体例が紹介されています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひ活動を参考に、世界の貧困問題を解決していきましょう。

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。