Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

こんな疑問に答えていくため、本記事では「SDGs11とは?住み続けられるまちづくりに関する持続可能な開発目標」について紹介します。

SDGs11に関する世界と日本の状況、そして私達に何ができるのかを見ていきたいと思います。現在の問題点について知り、どんなことができるのか考え、日々の生活での改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs11とは?

SDGs11とは「住み続けられるまちづくりを」というキャッチフレーズのもと、全ての人が安全・快適に暮らせる環境をつくることが目的になっています。まちには、住居、オフィス、商業施設、公共施設などが集まり、大勢の人が住んでいます。そこは経済や文化の中心となり、教育や金融などの社会に必要な機能が備わっています。

近年都市への人口集中が進んでいます。すでに世界の人口の約半分は都市に住んでおり、今後もその数は増加をつづけると言われています。そのような中、まちや都市や人間の住居を、包摂的、安全、強靭かつ持続可能にすることがSDGs11の目標としています。

包摂的:一定の範囲の中につつみこむ状態。ここでは、都市で暮らす人々が例外なく含まれる状態と解釈できます。

強靭:強くて粘りがあること。強くてしなやかなこと。ここでは、壊れない強さだけではなく、いち早く元の状態に戻れる力ととられられます。

SDGs11には、人が暮らす場所を安全かつ災害などに強くする狙いがあります。都市の仕組みや構造が強靭になることで、コミュニティーや個人の安全が確保され、イノベーションや雇用を刺激し、さらに都市や居住地が発展していきます。仮に自然災害等が発生しても、いち早く元の状態に回復できる持続可能な都市の実現が理想です。

SDGs11に含まれる主なキーワードとしては、次のようなことが挙げれます。

- 住宅と基本的な住居サービス

- 公共交通機関

- 文化遺産及び自然遺産

- 水関連災害などの災害

- 大気の質や廃棄物の管理

- 緑地や公共スペース

- 都市部、都市周辺部及び農村部間のつながり

人口の増加とともに都市の重要性は増え続けていますが、場所によってはインフラなどの整備が追いつかず、人々が快適な生活を送れていない地域も存在します。また、人口の過度の増加や環境負荷の大きい技術の利用によって住居環境が悪化し、人々への健康被害が生じています。そのため、沢山の人たちが健康で快適に住み続ける為には、安全・快適で、災害に強く、環境に配慮したまちづくりが必要になってきます。

SDGs11とは?一言で言うと「安全・快適で災害に強いまちをつくろう」

SDGs11とは、一言で言うと「安全・快適で災害に強いまちをつくろう」ということです。

SDGs11で問題になっていること(世界)

では、世界においてどのようなことがSDGs11に関する問題になっているのでしょうか?ここでは以下の3つを紹介します。

✔︎SDGs11の問題(世界)

① まちの中での格差が大きい

② 環境問題が発生している

③ 自然災害による影響

① まちの中での格差

SDGs11の世界の課題の1つ目は、「まちの中での格差」があることです。

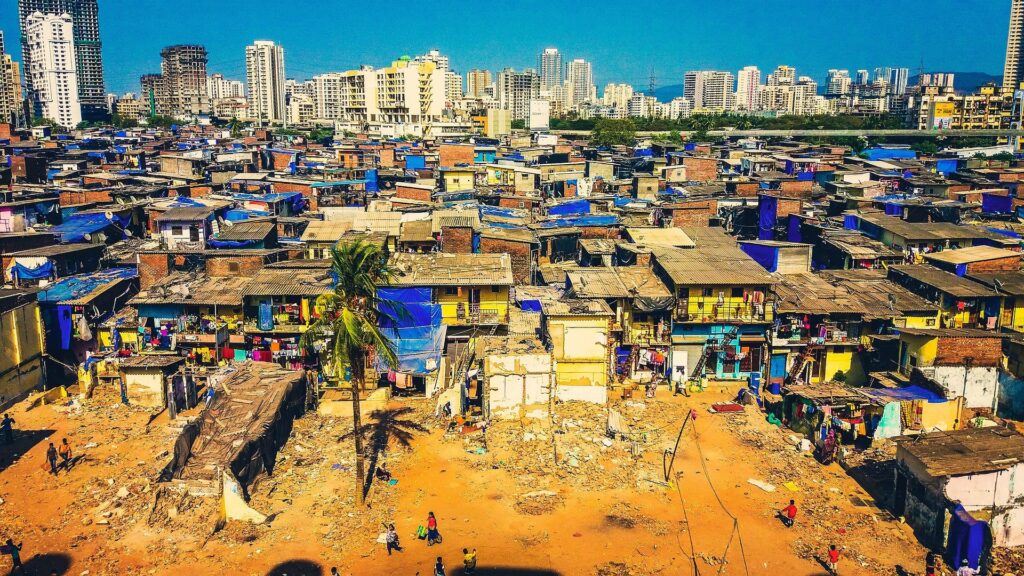

先ほど述べた通り、便利で快適な都市の暮らしを求めて人が移動し、都市の人口は増加しています。2030年までには10人に6人が都市住民となると予想されてきます。人口が集中することで様々な問題が生じていますが、大きな問題としてまちの中での格差が挙げられます。これはSDGs10にも関連しますが、新しい産業や技術によって都市が快適になっていく一方、人々の間における格差も広がっています。豊かな人々は集めた富や資源によって安全・快適な生活を享受できるなかで、貧しい人たちは所得をあげることが難しく、公共設備の利用や病院への通院が困難になったりします。

絶対的な貧困に窮している人は世界で約7億人もいるといわれています。さらに、極度に貧しい暮らしをしている人も多く存在します。こうした状況では、住居費を払えずにホームレスになる人々や、貧し人達が暮らすスラムがでてきます。

スラムとは:次の5つの項目のうち1つでも欠如している状態(国連人間居住計画)

・安全な水:安全な水を労力や時間を使わずに、負担の少ない金額で購入できる。

・清潔な衛生施設:自宅や公共設備などで清潔なトイレが利用でき、排泄物が適切に処理される設備が整っている。

・保証された住居:賃貸契約や家の所有を証明できる証拠か文書があり、強制的な退去などの心配がない。

・安全な住居:気温の変化や雨風、湿気等から十分守られる住居で、適切な土地に安全な構造で建築されている。

・生活スペース:同じ部屋を共用の生活スペースとして使用する場合は、最大でも3人までとする。

出典:国際連合広報センター

例えば、スラム街の多くの建築物は自然災害に耐える構造にはなっておらず、安全な住居が確保されているとは言い難いことになります。現在、スラム街に住む人は8億2800万人と推定されています。近年の都市人口の増加はアジアやアフリカを中心に進んでいますが、これら地域でのスラムが多く、例えばアフリカではスラムに住む人々は6割近いと言われています。今後もスラムに住む人々は増えている可能性があり、何も対策を講じなければ貧困層が増えることでスラム街が拡大し、都市部の人口増加による悪影響が広がっていきます。

このような格差の問題に対して、安全で暮らしやすい居住環境の基本的なサービスをどう確保していくかという課題が持ち上がっています。例えば、人々の生活を安全かつ持続可能にするための安全で安価な住宅へのアクセスを確保することが必要となります。

さらに、都市部における利便性に関して、子どもや女性、障がい者、高齢者など様々な背景を持つ人々に配慮した、包括的な公共交通機関の拡大や交通の改善が重要になってきます。

出典:国連資料

② 環境問題の悪化

SDGs11の世界の問題の2つ目は、「環境問題の悪化」ことです。

都市部の開発に伴い大気汚染や水質汚染を始めとする環境問題が生じています。

都市部はその利便性を維持するために、エネルギーを多く消費する傾向にあります。実際都市のみで世界の国内総生産の70パーセントが生み出され、温室効果ガスの約半分を排出しているといわれています。また人口が多くなることで、車などの排気を出す乗り物を使う機会が増え、大気汚染や騒音が発生しています。例えば、自動車の排気ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)は人体に多大な影響を及ぼす可能性があります。2014年の時点ですでに世界人口の約半数はWHOの定める大気汚染基準を超えた劣悪な環境にさらされている状態だと言われています

新型コロナパンデミックに対するロックダウンの影響で車の利用が減少した結果、空が澄み渡り、大気汚染が低減されたというニュースを聞いたことがある人もいるかと思います。裏を返せば、都市部における大気汚染の影響がいかに大きいかが分かると思います。

大気汚染の指標として、微小粒子状物質(PM2.5)が挙げられます。

微小粒子状物質(PM2.5):大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5µm(1µmは1mm の1000分の 1)以下の非常に小さな粒子のことです。その成分には、

炭素成分や無機元素などが含まれます。また、地域や季節、気象条件などによって形状や組成も変動します。

大気汚染の実態を監視する民間機関「IQAir AirVisual」は、大気汚染が著しい世界の都市ランキングでインドの都市が上位30都市中21都市を占めたと発表しました。インドの首都ニューデリーでは、PM2.5の濃度が基準の9倍に達する数値で、大気汚染は深刻な状態です。中国でも劣悪な大気汚染レベルが観測されています。こうした大気汚染は毎年世界の700万人以上を早期に死亡させる原因にもなっており、都市部の環境も早急に改善しなければいけません。

他の環境問題についても取り組む必要があります。例えば、ゴミ処理施設や上下水道などのインフラが未整備の都市では、人口が多くなることで生じる廃棄物や生活排水の増加が環境汚染や健康被害につながっています。廃棄物の管理がずさんなために、大量のごみが道ばたなどに捨てられたままになっている地域も多くあり、ゴミによる異臭や衛生面の問題が発生しています。このようなごみには、プラスチックなど自然に分解されないゴミも多く含まれており、そのまま放置していると有害物質が発生し公害問題に転じたり、火事になったりすることもあります。

このような大気汚染や廃棄物の問題に対して、その管理と改善の仕組みを作っていく必要があります。その一例として、公共交通機関へのエコカーの導入、冷暖房などのエネルギー効率が高い建築、廃棄物の削減などが挙げられます。パンデミックをきっかけとして、都市の運営方法に関する「ブルースカイシンキング(青空思考)」という言葉が生れました。これは、既成概念にとらわれない独創的な考えで市民生活や経済活動と環境の保全を確保していくことを指します。自然や環境に対しての配慮をしていくことが、持続可能な都市部の生活にもつながっていくのです。

③ 自然災害による影響

SDGs11の世界の課題の3つ目は、「自然災害による影響」です。

近年、自然災害の数が増加し、影響を受ける人々の数も著しく増加しています。過去40年にわたり、干ばつ、砂漠化、台風、豪雨などによって、人びとは避難や移住を強いられたり、食糧危機にさらされたりしてきました。

人口密度と立地条件により、気候変動や自然災害の影響を受けやすい都市がありますが、これらの自然災害の影響はいずれもすべての市民に広がっていくことになります。また、大きな災害が起こった場合、建物や人口が密集している都市部では、建物の倒壊や二次災害などで被害が甚大になる可能性があります。ライフラインの遮断による大きな混乱も予測されます。

災害には水災害、地震、火災など様々な種類がありますが、世界で起こる大規模災害のうちの約8割が水災害によるものです。これらの災害による被害を防ぐために、2015年に宮城県仙台市で開催された国連防災世界会議にて、新たな国際防災指針である「仙台防災枠組み」が採択されています。

日本におけるSDGs11の問題

次に、日本におけるSDGs11に関する問題を見ていきましょう。2021年にイギリスのモノクル誌が発表した「世界で最も住みやすい都市のベスト140」では、大阪が2位、東京が5位にランクインし、日本の都市は世界でも非常に評価されています。一方、日本の社会構造や自然環境に紐づく課題も存在します。

出典:GLOBAL LIVEABILITY INDEX 2021

✔︎SDGs11の日本の問題

① 自然災害に対応できるインフラの整備

② 増加する廃棄物

① 自然災害に対応できるまちの整備

SDGs11の日本の問題の1つは「自然災害に対応できるまちの整備」ことです。

日本においても、都市への人口集中と地方の過疎化が進んでいます。そのような変化に対応した電気やガス、水道といったまちの基盤(インフラ)を再整備していくことが重要である一方、さらに課題となってくるのが自然災害などへの対応です。近年の大雨災害の増加や大規模地震の懸念は、都市集中が進む日本にも関わりが深い内容です。

例えば、大都市で災害が起こってしまうと、公共交通機関が停止し、帰宅困難者が路上にあふれ、道路は深夜まで大渋滞になってしまう恐れがあります。また、電気や水道がとまり、スーパーやコンビニエンスストアなどからは商品がなくなり、食料や基本的な生活にも問題が生じる可能性もあります。こうした災害時の都市部の混乱をどう防いでいくかが、日本でも大きな課題となっています。総合的な災害外リスク管理の策定と実施も求められています。

災害に対するつよいまちづくりという意味では、「地方創生」もキーワードになってきます。これは首都圏への人口の一極集中を改善し、それぞれの地域で住みやすい環境を確保することで、コミュニティの安全や活気の維持につなげることが主眼です。

② 増加する廃棄物

SDGs11の日本の問題の2つ目は「増加する廃棄物」です。

現在、日本全体で1年間に家庭から排出されるゴミの量は、4272万トンで、東京ドームに換算すると、約115杯分になります。この数字は家庭から出される一般廃棄物のみの量であるため、産業廃棄物も加えれば、日本ではさらにゴミを排出していることになります。

ゴミは、リサイクルされるものとされないものに分けられますが、リサイクルできるゴミは、工場に運ばれて新たなものへと生まれ変わります。リサイクルできないゴミは、埋め立てをするために最終処分場に運ばれます。最終処分場に運ばれるごみは約400万トンになります。

出典:環境省

日本において、ごみは処分場に運び込む前に焼却工場で燃やされ体積を大きく減らしています。これは、日本は国土が狭く、最終処分場を多く確保することができないからです。今ある最終処分場は、約20年で満杯になると言われています。日本のごみ処理場は焼却処分が主流なので、ゴミを燃やす際に発生する二酸化炭素の排出も大きな問題になっています。

また、まちで発生する食品のロスも問題になってきます。日本の年間の食品ロスの量は全体で約600万トン(農林水産省・平成29年度)になっており、1日に換算すると、1人当たりお茶碗一杯分のご飯と同量の食べ物を捨てているのです。

出典:農林水産省

ものづくり技術や物流の発展により、安価な使い捨て商品や包装による製品の発送、ファーストフードなど、数々の便利さが私たちにもたらされました。その一方で、大量に廃棄されるごみの処理がまちづくりも影響してきており、豊かな社会における商品や食料の消費の仕方が問われています。

SDGs11に関して私たちにできること

ここまでSDGs11「住み続けられるまちづくり」に関する、世界と日本でなにが問題になっているかを見てきました。最後に、このような問題に対して、私たちにできることを紹介します。

✔︎SDGs11に対して私たちにできること

① 日ごろから災害に対する備え(備蓄品や避難経路の確認)をする

② 徒歩や自転車、カーシャアリングで移動する

③ 地域活動に参加してみる

詳細を次の記事で紹介します。

>【今日からできる!】SDGs11の目標達成に向けて私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGs11の具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。