Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

日本のエネルギー支援やその状況を知りたいな。

こんな疑問に答えていきます。

この記事を書く私は、サステナブルに興味がある研究開発者です。エネルギーは私たちの生活を支える必須なものである一方、問題点が沢山あることもこれまでも記事から分かってきました。見方を変えれば、問題が明らかになったことで、改善策や具体的な取り組みも見えてくるはずです。

そこで、本記事では、「【知らなきゃ損】SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援の紹介」と題して、エネルギーに関する日本の取り組みをみていきたいと思います。

日本の取り組み状況について知り、自分に興味があることや実践できることを考え、日々の生活での改善アクションにつなげてみてください!

目次

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援の前のおさらい

SDGs7とは?

そもそもSDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際的な目標です。17のゴールに分かれていて偏りなく「持続性」を推進できるように作れています。

SDGsはさらに、それぞれのゴールを達成するために細かく決められた169のターゲットを含んでいます。包括的なため分かりにくい印象もありますが、SDGsという指標を上手く活用して、持続可能性に関する取り組みに生かしていくことが大切だと思います。

詳細については次の記事で紹介します。

SDGsの7番目の目標、SDGs7は、「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」のキャッチフレーズのものと、すべての人が手ごろな価格でクリーンなエネルギーを使えることを目標としています。

あらゆる人々が、手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保できることを目指します。快適な生活を送りながら、地球環境を保っていくことが理想です。しかし、現状では誰しもが電力を利用できるとは限りませんし、エネルギーがクリーンでないことも多々あります。

SDGs7に関してはこちらの記事でも紹介しています。

SDGs7に関する問題点:日本のエネルギー問題のおさらい

こちらの記事では、SDGs7に関する問題点として日本のエネルギー問題を紹介してきました。

以下の3つ切り口から問題が考えられることが明らかとなってきました。

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題①:エネルギー自給率の低さ

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題②:電気料金の納得感の少なさ

SDGs7の問題点/日本のエネルギー問題③:再生可能エネルギーの低さ

裏を返せば、SDGs7の前進に対しては、エネルギー自給率を上げて、料金を納得感のあるものにし、再生可能エネルギーの割合を上げていく取り組みや支援が大切だということが分かります。

こうした背景を念頭に、SDGs7の取り組みとして日本のクリーンエネルギーへの支援を見てきましょう。

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援の紹介

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援①:再エネ固定買取制度

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援に関連して、まず再生可能エネルギーを促進する取り組みを紹介します。

再生可能エネルギーとは?

自然界で存在するエネルギーを活用できる、持続的なエネルギーの総称。具体的には、太陽光・風力・地熱・水力・波力などが挙げがれる。

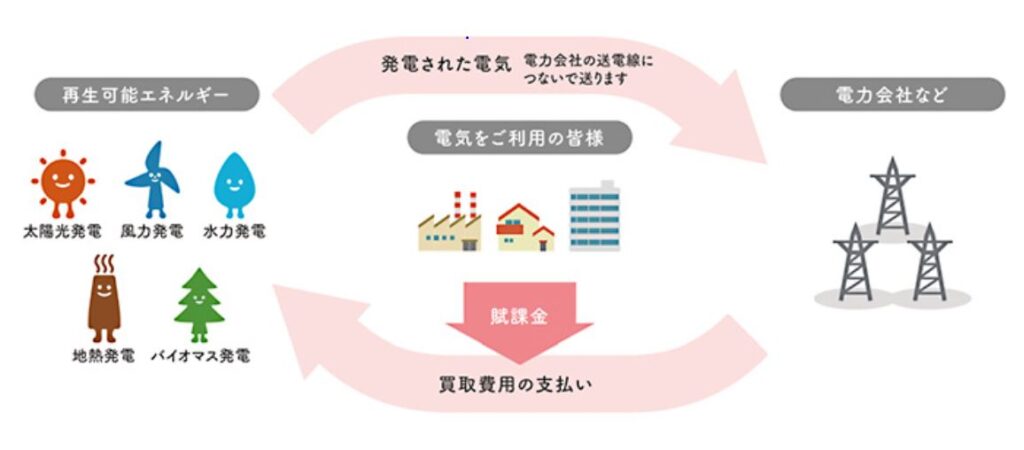

ここで紹介する再生可能エネルギー(再エネ)の固定価格買取制度とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。

参考:資源エネルギー庁

SDGs7の取り組み!固定買取制度のポイント

・「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」の5つのいずれかを使い、国が定める要件を満たす事業計画にもとづいて発電を始められる方が対象

・買取価格はエネルギーの種類や容量で異なる。例えば、住宅の屋根に載せるような10kW未満の太陽光の場合やビル・工場の屋根に載せるような10~50kWの太陽光の場合は、自分で消費した後の余剰分が買取対象

・固定価格買取制度で買い取られる再生可能エネルギー電気の買い取りに要した費用は、電気の使用者から広く集められる再エネ賦課金によって賄われる

参考:資源エネルギー庁

再エネ固定買取制度の主な目的は、現状発電設備や建設コストが高い再生可能エネルギーの回収の見通しを立ちやすくし、普及を促進することにあります。

固定価格買取制度で買い取られる再生可能エネルギー電気の買い取りに要した費用は、電気の使用者から広く集められる再エネ賦課金によってまかなわれます。具体的に、日々使う電気の一部として供給されているため、再エネ賦課金は、毎月の電気料金とあわせて請求されます。

賦課金の単価は年々増加傾向で、2022年は1kWh当たり3.45円となっています。目安として一ヶ月の電力使用量が260kWhの需要家モデルの負担額を見ると月額897円、年額10,764円となります。このように、再生可能エネルギーを促進するために一人ひとりへの負担額が発生していることも、私たちが知るべきことだと思います。

参考:経済産業省

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援②:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援に関して、次に紹介するのはクリーンエネルギー自動車を促進する取り組みです。

クリーンエネルギー自動車とは?

走行時の排出ガスが少ない、または全く出ない環境にやさしい自動車。主に、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)など。

電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備を支援する補助金が、国からの支援策として予算化されています。

参考:経済産業省

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。上記の補助金は、この実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として活用可能な車両について、需要の促進と車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電や水素充てんインフラの整備を進めることを目的としています。

またクリーンエネルギー自動車に関しては、各都道府県や市町村も補助制度を実施ているところがあります。クリーンエネルギー自動車を検討している方は是非、一度補助制度を探してみてください。

下記のサイトでは、各自治体の補助金制度を確認できます。

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援③:RE100

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援に関して、最後に紹介するのはRE100です。

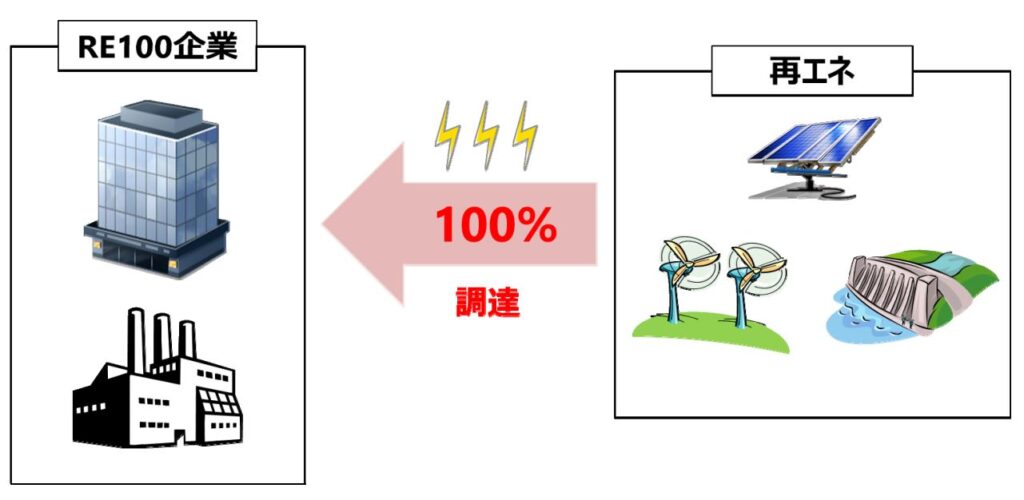

RE100とは?

「Renewable Energy 100%」の略称で、企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ。世界や日本の企業が参加。

参考:RE100

日本では、環境省が2018年に公的機関としては世界で初めてアンバサダーとして参画し、RE100の取組の普及を図っています。

温暖化やエネルギーコストの上昇等、“化⽯燃料による発電=リスク”という認識が世界的に⾼まっているため、RE100に参加して再エネ電⼒への切替を行うことで、化⽯燃料によるリスクを回避し、気候変動を防ぐための取り組みとなります。

さらに、企業が再エネ調達の必要性を発信することで、再エネの市場規模が拡⼤することによる調達選択肢の増加や、価格低下につながり、安価で安定した再エネ供給を受けられるようになります。

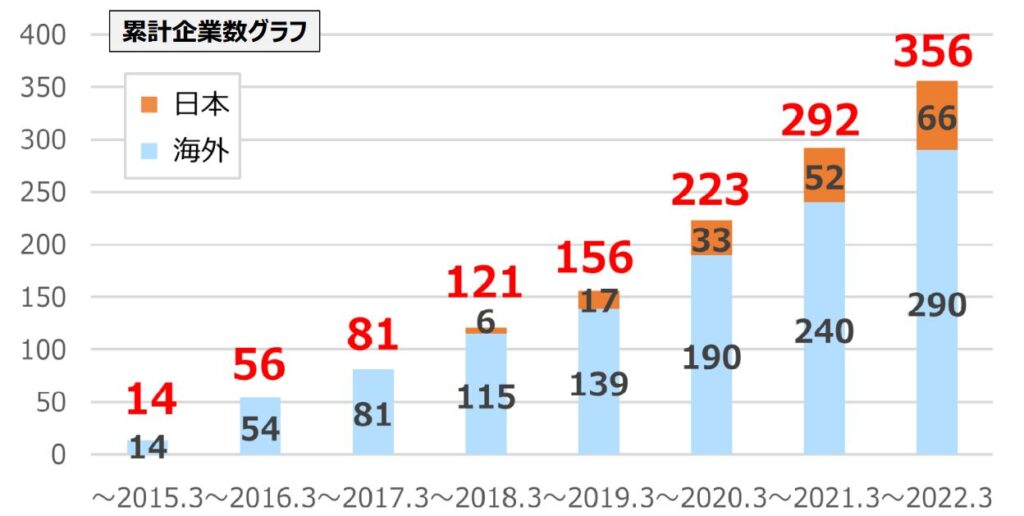

RE100に参加する企業は世界全体で年々増加しており、2021年度に世界全体で356社まで増加しています。日本企業は、2017年度の初参加年から4年で約10倍増え66社まで増加しています。

RE100の再エネ電⼒調達⼿法は、主に3つに分類できます。

・新規発電設備の導入

・再エネ調達契約

・環境価値証書購入

近年の気候変動への懸念の高まりを受けて企業の顧客である消費者も、環境への負荷ができるだけ少ないエネルギーを好むようになってきています。そのため、RE100のような国際的な取り組みに参加していくことで、クリーンエネルギーの促進を図るだけではなく、企業価値の底上げにもつながっていきます。

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援まとめ

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援まとめ

ここまでSDGs7に関して、SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援を見てきました。本記事で紹介した日本のクリーンエネルギー支援をもう一度まとめます。

✔︎日本のクリーンエネルギー支援

SDGs7の取り組み/日本のクリーンエネルギー支援①:再エネ固定買取制度

SDGs7の取り組み/日本のクリーンエネルギー支援②:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

SDGs7の取り組み/日本のクリーンエネルギー支援③:RE100

SDGs7の取り組み!日本のクリーンエネルギー支援を踏まえ私達にできること

最後に、このような支援がる状況において、私たち一人ひとりにできることを改めて紹介します。

✔︎SDGs7に対して私たちにできること

① 日ごろ使っているエネルギー(とお金)を節約してみる

② 温室効果ガスの排出が少ない製品やサービスを使ってみる

③ エネルギーや温室効果ガスを有効活用する新しい技術を知って試してみる

詳細を次の記事でみていきますので、是非お付き合いください。

>【今日からできる!】SDGs7の目標達成に向けて私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGs7の具体例を紹介しています。

1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。

ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!

また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。